| 2013年12月27日(金) |

| 10日の会 |

|

| 皆さん1年間お疲れさまでした。来年もよろしくお願いします。乾杯! |

「10日の会」の12月例会後、椎名町駅近くの居酒屋で打ち上げ。

ピアニスト3名、クラ吹き7名、ギャラリー1名であった。「10日の会」と言いながら、なぜか毎月末に開催される。

月1回、メンバーの前で1曲演奏するという「10日の会」は、僕にとって掛け替えのない大事な勉強会である。

オケをやりながら1ヶ月で1曲仕上げるのは結構プレッシャーだが、漫然と練習するより目標がある分はかどるし楽しい。

結構ハードルが高いと思われた曲も、毎日メトロノームやチューナーとにらめっこしながら1ヶ月もさらえば(中々CDのようにはいかないがw)何とかなるものだ。

一方、易しいと思われた曲にも必ず苦手な箇所があるので、それを克服する練習は技術向上の近道に他ならない。

また、メンバーの演奏を通じて、今まで知らなかった曲にめぐり合えるのも「10日の会」の大きな魅力だ。

昔はクラリネットの曲といえば、モーツァルト、ウェーバー、ブラームス、シューマン、ドビュッシー、サンサーンス、プーランク位しか知らなかったが、その何倍もの美しい作品があることを知り、クラリネットの演奏が益々楽しくなった。

クルーセルの協奏曲やオネゲル、ミヨー、バーンスタイン、ヒンデミット、ニーノ・ロータ等のソナタと出会えたのもこの会のお陰である。

今年の演奏曲は、1月ウェーバー クラ五(ピアノ伴奏版)第2、4楽章、2月ニーノ・ロータ ソナタ第1楽章、3月同 ソナタ第2,3楽章、4月ジョン・ウィリアムズ ヴィクトール物語、5月レーガー ロマンス、6月シューマン 3つのロマンス、7月N・ブルグミュラー デュオ、8月ライネッケ 序奏とアレグロ、9月ガーデ 幻想小曲集、10月クロンマー 2本のクラリネットのための協奏曲第1番、11月マリー・エリザベス ロマンス、12月フィンジ 5つのバガテル、だった。

10年以上前から参加しているので、中には2度目3度目の曲もあるが、前より必ず上手く演奏できるものだ。今が一番上手いと言えるよう、来年も頑張ります。

|

|

|

| 2013年12月3日(火) |

| ビルネ選び |

|

このところめっきり冷え込んできて、楽器のピッチがなかなか上がらない。

温まれば442Hzぴったりか1mm前後抜くほどなのだが、オケの練習が始まる頃はやや低くて苦労する。

|

| 緑色のマッピは想像以上に周囲の注目を集める |

そこでノルトハウゼンの小林さんを介してL&Kに、A、Bそれぞれ1mm短いビルネを発注した。B管が55mm、A管が56mmである。小林さんがL&Kに交渉して下さったお陰で、選定用として各3本が郵送されてきた。選定漏れ品は一週間以内に返送する条件である。

ビルネは発音体であるリードやマウスピースに最も近い部品なので、音色や音程に強い影響を及ぼすから選べるのは実にありがたい。面白いもので、3本あると大体、音色は良いが音量がいまいち、音量は出るが音色がいまいち、音量も音色も中間的なもの、という色分けになる。音量については先日、ヘアマン先生愛用のスーパー・マウスピースを手に入れたので、今回はA、Bともに音色が一番良いビルネを選んだ。あとはビルネを30度ずつ回してベストポジションを決め、マーキングした。

もう何度かこの組み合わせで、来年2月にやる「第九」の練習に臨んだが、結果は上々である。

最近つくづく思うのだがクラリネットを、とりわけドイツ管を吹く以上、音色こそ「命」だ。あと課題は、あの第3楽章を一人で吹き切る体力だな。 |

|

|

| 2013年11月18日(月) |

| R1の高速デビュー |

|

| 木管メンバーによる「ウエストサイド・ストーリー」、編曲はObのTn君 |

掛オケメンバーによる室内楽コンサートを聴きに行った。団員間の交流とアンサンブル向上を目指した発足当初からの団内演奏会に、地元ファン造りという目的を加えて、2年前から市民に無料公開するようになり、今年で3回目になる。

今回はこれまでの最大規模で、10チーム、延べ70人が参加。

コンサートは2時間半に及んだが、編成も様々で、曲目も純クラシックからポピュラー、映画音楽、ジャズっぽい物までバラエティーに富み、飽きずに楽しめた。嬉しいことに演奏レベルも着実に向上している。

欲を言わせてもらうなら、更にお客様と出演者との距離を縮める演出や工夫が欲しいところだ。

さて秋晴れの一日、掛川往復に使ったのは軽のスバルR1。東名高速300Kmの行程をどれほど快適に走行できるか興味があった。軽で高速を走るのは、かつて所有していたダイハツ・リーザ・ターボ、スズキKei以来。リーザはめっぽう速かったがブレーキが不安。Keiは高回転でうるさくて辟易した。

R1には、この日に備えてETCとカーナビを装着。更に、旅の友であるCDを良い音で聴くため、スピーカーとヘッドユニットを純正からグレードアップし、リアにもスピーカーを配して4スピーカー化した。(一連の作業については別掲予定)

|

| 冠雪の富士を背景に記念撮影(富士川SAにて) |

R1の高速走行は一言で言って快適そのものだった。

何しろボディ剛性が高いので、どんな段差を乗り越えてもミシリとも言わない。サスペンションは堅すぎる位だが、跳ねるほど不快でもない。アルカンタラ張りのシートも快適だ。

エンジンも軽にして4気筒可変機構付ツインカム16ヴァルブだからスムーズに吹き上がり、アクセルに軽く足を置くだけで100Kmを超えてしまう。

最近になって知ったのだが、軽は高速で80Kmまでというのは昔の話で、今は普通車と同じ100Kmだそうである。

絶対的な馬力はないから、100Kmにおける回転数は3500rpm程で、さすがローギアードだが、振動や騒音は思いの他少ない。これはオフレコだが、アクセルを床まで踏みつけると、エンジンはぐんぐんと力を増してレッドゾーンが始まる7,500rpmまで上昇し、メーター表示の140Kmを振り切ってしまった。

こんなに飛ばしたのに、燃費は総平均でリッター19Km。MINIと違い、ガソリンはレギュラーで済むし、高速料金も1割以上安い。税金などの維持費も普通車より格段に安いとなると、軽自動車が売れるのも宜なるかなである。

|

|

|

| 2013年11月14日(木) |

| ニュースでドイツ語 |

|

仙台の警察署から取調べ中に逃走して一躍有名になったドイツ人青年、シューツ・ペトロ・ウラジミロビッチ君のお陰で、思いもかけずドイツ語の勉強ができた。

NHKニュースによると、丸1日経っても捕まらないので、町の防災無線を使いドイツ語で自首を呼び掛けたそうである。中国語や韓国語ならいざ知らず、ドイツ語が有線放送で流れるなんてことは、めったにないどころか全国初ではないか?

放送されたドイツ語を聞き取ると、、、

Ihre Sicherheit ist garantiert. Kommen Sie ohne Angst! らしい。

字幕は「あなたの安全は保証されています。心配しないで出て来なさい」となっていた。

なるほど、容疑者は友達じゃないからSie(あなた)で呼びかけ、Sicherheit(安全)は女性名詞だからIhrの語尾がeに変化し、garantiertは不定詞garantieren(保証する)の過去分詞が形容詞化したもの。

でもKommen Sie! じゃ、まるで「いらっしゃい」か「おいで」みたいで全然威厳がないな。erscheinen Sie!(出頭せよ)の方が良かったんじゃないか?

それにしても、無線で呼びかけたご婦人?は誰だったのだろう。Ihreやgarantiertの見事な巻き舌。きっとネイティブに違いない。その呼び掛けが功を奏したのか、ウラジミロビッチ君は夕方自首して来たそうである。

|

|

|

| 2013年11月1日(金) |

| ヘアマン先生の愛蔵品 |

|

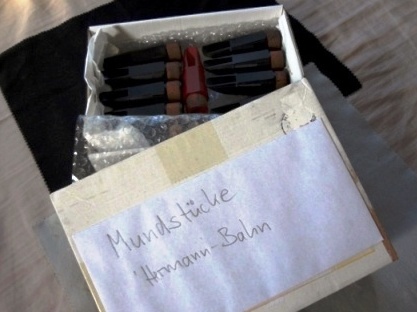

| 先生のお墨付きヘアマン・バーン |

過日ヘアマン先生が来日された折に、先生が気に入られて手許に取り置いていたマウスピースを譲り受けた。

その数13個。中には実際にNDRで数年間使用されたものも幾つか含まれているとのこと。

どれとは仰らなかったので、中で一番使用感のある(つまりきたない)緑色!のものをありがたくゲットした。

音色、音程、音量ともに、今までベストと思って愛用してきたViottoG3Willscher改をその場で見限るほどの素晴らしさだ。

仔細に観察すると、どれも市販品そのままというものは無く、全てが改造されている。ベースとなっているメーカーは、Viotto,L&K,Willscher,Zinner,Steuerなど。

|

| バッフルやテーブルには微細な加工の跡が残されている |

チップオープニングやフェイシングはヘアマンバーンに違いないのだが、バッフルと呼ばれるリードの反対側にある壁がどれも荒らされていて、触ると僅かに窪んでいることが分かる。

以前、ヴィルシャーの工房で経験したように、専用の治具で慎重に削られたに違いない。また、リードを取り付けるテーブルにも謎めいた段差がある。

バッフルの角度や形状が音色に大きな影響を与えることはよく知られているが、ここがツルピカではドイツ管特有のダークで陰影に富む音色は出せないのだろう。(加工は自己責任で!)

ある楽器店で、最近のクックマイヤーのマウスピースはバッフルに縦の細かい傷が入り、ツヤが無くなって品質が落ちたと思っていたそうだが、それは逆である。

繰り返し様々なシチュエーションで試奏し、自信を持って推薦できるマウスピースを、その内for

saleに出品する予定です。

|

|

|

| 2013年10月11日(金) |

| 奇跡の国 |

|

| お・も・て・な・し・の国、日本 |

IOCの2020年オリンピック開催国決定会合のプレゼンで、安倍首相は「日本は落とした現金すら戻ってくる国です」とスピーチし、会場のどよめきを誘ったが、今日まさにそれに近い体験をした。

昨夜、外出から戻ってセカンドバッグの中を見ると、定位置の内ポケットにデジカメがない。思い巡らせた結果、出掛けに成城学園前駅でSuicaにチャージしようと財布を取り出した際に落としたと確信した。財布は、いつもは右腰のポケットだが、昨日に限ってセカンドバッグに入れていたのだ。

安物とは言えまだ新しいデジカメ。拾った人が自分の物にしたところで「足が付く」心配はないから、出てこないものと諦めた。撮りためた画像は全てPCに移してあるのがせめてもの救いだった。

今朝、ダメもとで成城駅の事務所を訪ね事情を話すと、何と!それらしいカメラが、遺失物として経堂駅の「忘れ物センター」に保管されているとのこと。メーカーといい、色といい、拾われた時間帯といい、間違いない。

届けてくれたのは小学生の男の子だったそうだ。急いでいたらしく「これ、券売機のところに落ちてました」と言ってカウンターに置くなり、走り去って行ったそうである。

|

| 再会を祝して経堂駅前でお茶。(ケイタイのカメラでもちゃんと写るじゃん) |

喜び勇んで経堂へ向かおうとすると、駅員が「これをお使いください」と、経堂駅までの往復切符を用意してくれた。全ては私のミスなのにである。「そこまでしてくれなくても」と頭の隅で思いつつ、(勿論)ありがたく受け取った。

国営航空の職員たちが乗客の荷物の中を荒らしたり、渋滞になると車から降りて、あたりの農作物を収穫!してしまうような国は論外としても、日本人のように正直で思いやりのある国民は、世界中探しても(ブータン以外?)絶対ない。

|

|

|

|

| 2013年9月25日(水) |

| レッスン in Tokio |

|

ヘアマン先生が美知子夫人の帰国に伴い、東京に3日間滞在されるとの知らせを受け、急遽K君のレッスンをお願いした。

K君は4年前にエーラーに転向し、都内の有名音大を卒業したが、基礎的なことも含めてヘアマン先生からレッスンを受けたいとの意向をもらっていた。

手配した会場の関係で、日頃親交のあるドイツ管愛好者に限定して情報を流したところ、全員から聴講の希望を頂いた。レッスンは2時間に及んだが、半分以上を占めた基礎的なレッスンでは次のような指摘があった。

構え:歯並び等から楽器の角度は各自異なること(クレッカーとプリンツの例)。腹は堅く保つが、肩から上は脱力していること。鏡に映して構えをチェックすること。

アンブシュア:「イー」ではなく「オー」という口を保ったまま楽に息を吹き込むこと。切り込みを入れたパッチを何度も張替え、息の通りと音色・音程が両立するベストの位置を探すこと。高音域では下顎の圧力を増すが決して噛まないこと。

タンギング:舌がリードに触れている間も息は管の中に流れ続けること。リードの先端より下を触れる。タンギングする舌の位置(実演)。

フィンガリング:弱い薬指と小指を強化すること。次のフレーズで使うキイの上で指が待っていること。指は丸い状態で常にキイの真上、決して立てないこと。

デイリートレーニング:ロングトーンが最も大切な練習であること(息の中から音が現れ、また息の中へ消えていく)。全音域を息だけで発音する練習では、常に息の支え(シュテュッツェ)が大事なこと。腹筋の鍛え方(実演)。

|

| 通訳を引き受けてくれたOmさんの愛娘フミカちゃんいわく「今日の先生かっこよかったねー」 |

「ホームページに書いてある通りでしたね」とは終了後、皆さん異口同音の感想(あのねー)。ヘアマン先生ご本人が実演付きで仰ると説得力が全く違うらしい。K君はじめ多くの参加者から感謝の言葉を頂いたが、ヘアマン先生も日本に熱心なドイツ管愛好者がいることをとても喜んでいらした。「基礎が出来ていないとその上に何も積み上がらない。基礎を教えてくれる先生はドイツでもとても少ないんだ」とのこと。今後も来日される機会を捉えて今回のようなレッスンをお願いしていきたい。

|

|

|

| 2013年9月16日(月) |

| マーラー嫌い |

台風の最中、2つのコンサートに足を運んだ。

一つは、東京オペラシティで行われた池辺さんの古希(70歳)をお祝いするバースデー・コンサート。下野竜也指揮/東京交響楽団によって披露された池辺さんの交響曲第九番は、長田弘(オサダヒロシ)氏の詩9編を独唱ソプラノとバリトンに歌わせ、華麗なオーケストレーションを施した45分の大作だった。

|

| 「第九」演奏終了後、楽員スタンディングオベーションの中、ステージ上に招かれた池辺さん。おめでとうございます! |

全体として祈りと賛歌に満ち、宮崎駿ではないが「この世は虚しくとも生きる価値がある」ことを伝えているかのようだ。果たしてこれを交響曲と呼ぶべきか?プログラムの氏によれば「ショスタコ第14番という前例がある」とのことだが、すみません、まだ聴いてません。この日、最も印象に残った曲は、一番初めに演奏された「悲しみの森」(1998年)というオーケストラ作品。古典派時代の2管編成を踏襲しながら、出てくる音はまるで万華鏡を覗いたかのようなワープ感の連続で、鏡が粉々に割れると違う世界が拡がっていた、というような感じ。一体どのような秘密があるのか?近々スコアを探してみたい。

バセットクラではなかったのは残念だが、さすがにザビーネ・マイヤー門下の正統的かつ清潔な演奏を聴かせてくれた。もっと「自由」になるにはやはり時間が必要なのだろうが、これから読響での活躍が楽しみである。

さて問題は、休憩後に演奏されたマーラーの交響曲第7番「夜の歌」である。Gmのマーラー嫌いは今に始まったことではないが、1時間半に及ぶ演奏の間、なぜ嫌いなのかをずっと考えていた。世の中にはマーラー大好き人間がうじゃうじゃいるのでヘルメットを被って書こう。(言っときますがブルックナーは大好きです)

この音の洪水、氾濫。耳を劈く咆哮。ギターやマンドリン、ムチや鐘やカウベル、ドラまで持ち出して一体何が言いたいのか?何を遺したかったのか?

音と楽器と時間の壮大な無駄。聴き終わって残るのは、鼓膜の疲労と花火大会が終わった後のような虚無感のみ。内容がナイよう。チャイコの方がまだましな位。

私小説的誇大妄想作曲家(才能は認める)。自己顕示欲の塊(劣等感の裏返し)。病的に不健康なナルシスト作曲家兼指揮者(良い仕事もしたけど)。

第4楽章にちょこっとしか出番のないギター奏者とマンドリン奏者は忍の一字。

終楽章、あれだけ皆がドンパチやっているのに、2人のハープ奏者は所在無さげ。

そんなことはマーラーにとってどうでもよいことなのだ。

こんな楽器を探して来い!そこは立って吹け!ベルアップしろ!楽員はサル回しのサルでしかないし、喜んで指図に従う奴の気が知れない(そこまで言う!)。

演奏者は、ここまで出来るんだぜ、と自慢したいのだろうが、所詮はアマチュア。20人以上のトラを擁しても時として音は外れ、内声はにごり、弓も揃わない。

何より、ちっとも楽しそうじゃない。(クラのトップとバスクラは上手かったよ)

隣の義娘の一言はきつかった。「この曲はプロの演奏で聴きたいですね」。 |

|

|

| 2013年8月26日(月) |

| 喜歌劇「こうもり」 |

|

昨日は横浜青葉オーケストラ(YAO)の第6回定演。やや老朽化しつつある神奈川県立音楽堂は、逆に木材をふんだんに使っているせいで音響が良い。千人のキャパに700人ものお客様。これはYAO始まって以来の記録とか。演奏の方もトラの力を借りているとは言え、かなり完成度の高い熱演で、多くのお客様から好評を戴くことができた。

|

| 収監される夫との別れを嘆くロザリンデの嘘泣きシーン |

Gmは「こうもり」序曲のトップを吹いたのだが、恥ずかしながら一度もこのオペレッタを観たことがなかった。ある日の練習で、指揮者の角先生が「そこのオーボエとクラのメロディーは有名な“嘘泣き”のシーンです。劇が始まってから20分位で出てきますから是非観てみてください」と仰られた。早速DVDを買って全編観たのだが、なるほど確かに、夫との別れを内心ではしめた!と思いながらも表向き大げさに嘆いてみせるロザリンデ夫人のシーンを思い描きながらメロディーを吹くと、より大胆に自信を持って演奏することができた。前プロとして軽く扱われがちな序曲だが、あだや疎かに演奏してはいけないと思い知った次第。

J.シュトラウス/オペレッタ「こうもり」序曲 (プログラム原稿 by Gm)

パン、パン、パン、とシャンパンの栓を抜く音で元気よく始まる喜歌劇「こうもり」序曲。作曲したのは、「ラデツキー行進曲」等で有名なヨハン・シュトラウス(1804-1849)の長男の、やはりヨハン・シュトラウス(1825-1899)。同姓同名で紛らわしいため、ヨハン・シュトラウス二世とか、「ワルツ王」ヨハン・シュトラウスなどと呼ばれています。喜歌劇「こうもり」は、数あるヨハン・シュトラウス二世の作品の中でも最高傑作。ウィーンでは毎年大晦日に、国立歌劇場で上演することが恒例となっています。そのあらすじは、19世紀末のウィーン庶民が愛した愉快などたばた劇です。

|

| 大晦日に日めくりカレンダーをめくると・・・ |

主人公のアイゼンシュタイン男爵は、警官を侮辱した罪で大晦日に刑務所に入る羽目に。そこへ友人のファルケ博士がやってきて、舞踏会があるから憂さ晴らしに行こうと誘います。男爵は誘いに乗り、妻のロザリンデに内緒でいそいそと舞踏会へ。ところが、その舞踏会にはロザリンデや侍女のアデーレも変装して参加。それと知らず妻を口説いた男爵は、最後に皆から散々とっちめられます。実はその舞踏会は、ファルケ博士の策略でした。以前ある仮装舞踏会で、こうもりに扮したまま泥酔した博士を、男爵が広場に置き去りにしたため、博士は皆から「こうもり博士」とからかわれるようになったのです。「こうもり」という題名はここに由来しています。なお、刑務所の看守が大晦日のカレンダーを めくると、32日になって満場爆笑という演出もあります。 本日演奏する序曲には、劇中で歌われる数々の楽しいメロディーが溢れています。

特に舞踏会の場面で演奏されるワルツは、誰でもきっと聴き覚えがあることでしょう。また、踊り明かした末の朝6時の時報も、序曲の前半に織り込まれています。どうぞ皆さまも、シャンパン片手に舞踏会にいる気分でお楽しみください。 |

|

|

| 2013年8月22日(木) |

| サンバ進化論 |

|

毎日のように使ってきたサンバに疲れが見え始めたのは1ヶ月ほど前から。稼働時間が段々短くなってきて、最近では20分前後と以前の半分になってしまった。

そこでツカモトエイムのお客さま相談窓口に電話を入れ実情を話すと、あっさり「では、新品と交換しましょう」との返事。2日後には宅急便で新品が届き、2ヶ月余り働いてくれた僕のサンバは箱に入れて引き取られていった。せいぜいバッテリー交換くらいだろうと思っていたが、望外の迅速で丁寧な対応であった。

|

| 外径が24cmと一段とスリムになった。ブラシの形状も改良されている |

新しいサンバの箱には、なぜかNewの文字が。開けてみると、本体は前のサンバにそっくりだが、心なしかより小さくて軽い感じだ(外径28→24cm、重量1.5→1.2Kg)。

外観の違いで目を引くのが大きくなった黒いコントロールパネル。今まで不便だがコスト的にやむを得ないか、と思っていた本体側面にあった電源スイッチと充電用のプラグが、上部に移されていた。これでもうサンバを止める時に、動き回るサンバのお腹をまさぐらなくてすむ。充電プラグにはホコリよけのゴムのふたまで新設するという芸の細かさ。

|

| 電源スイッチと充電プラグが上に移り使い勝手が向上した |

さて一晩充電して早速使ってみた。

ダイエット効果か、進行も方向転換も以前より俊敏になったようだ。

床に這うケーブルに弱いところは親譲りだが、驚いたことにこの子は「後ずさり退却の術」を身に付けている。

稼働時間は取説にフル充電で50分とあったが、実測で60分も働いた。

電池が無くなって動きが止まっても、定期的にチッ、チッ、と鳴いて臨終場所を知らせる新機能も便利だ。以前は無言で事切れたサンバを部屋中捜し回らなければならなかったから。

ニュー・サンバは確実に進化していた。まさにかゆいところに手が届く日本的カイゼンの面目躍如である。この調子で頑張れ、ツカモトエイム。

|

|

|

| 2013年7月11日(木) |

| ルンバとサンバ |

|

あるTV番組で、ツカモトエイムという企業を紹介していた。東京に本社を置くこの会社は、大手家電メーカーをリタイアしたり、リストラされたベテラン技術者を積極的に採用し、既存の部品を組み合わて中小企業ならではの低コストでニッチな生活家電を開発・販売しているという。ここの「掃除ロボット」は見るからに「ルンバ」のパクリだが、実験で部屋のゴミを拾わせたところ、「ルンバ」よりも好成績を挙げたのだ。更に驚くべきはその低価格で、「ルンバ」の5分の1から10分の1。何と(たったの)6千5百円だ。もちろん、リモコンで向きが変えられるとか、掃除が終わったら自分で充電に行く、とかいう無用な機能は持ち合わせていないが、最もコストが掛かる樹脂製の外装を、中国の金型企業から「横流し」してもらっていることが効いているらしい。

|

| ツカモト製ロボット(左)は「ルンバ」より一回り小さく軽い |

以前から吸引力よりも、大人しく静かな掃除機を探していたGmは、やや半信半疑ながらダメもとで買ってみた。これが大ヒットだった。夜中に充電しておけば、毎日きっちり40分間掃除してくれるから、お陰で僕の部屋はベッドの下までピッカピカだ。 「掃除ロボット」の草分けである米国i-Robot社製の「ルンバ」は、原子炉建屋の中を縦横無尽に走り回るくらいだから、その踏破力はかなり強力。部屋のドアを閉めておかないと、まるで戦車のように間仕切りを乗り越えて他の部屋へ侵攻してしまう。スタンドに立てたクラリネットも倒しかねない勢いなので、「ルンバ」を使用する前には必ず、楽器や譜面台を机やベッドの上に避難させる必要がある。また、土足で絨毯の上を歩き回るライフスタイルを前提とした大型モーターは、それ相応の騒音を発するから、掃除中に練習したり、TVを観る気にはならない。

|

5億年前のカンブリア紀に生息していた三葉虫

(Wikipediaより) |

その点、ツカモト製ロボットは、相対的に軽く静かで、全てにおいてソフトタッチだから安心である。

ちょんちょんとおでこで触っては方向転換するので、楽器や家具を疎開させる必要がないし、部屋から勝手に逃亡する心配もない 。また、直径が「ルンバ」の33cmに対して28cmしかなく、高さも2cm低いので、「ルンバ」が入れない隙間にも潜り込んで行く。ただ、段差を乗り越える能力はほとんど無いに等しいから、同軸ケーブル等に乗り上げて独り右往左往することが多い。そんな非常事態でも「ルンバ」のようにすぐピーポーと警報を発して助けを求めてこないのは好感が持てる。(そもそも警報機能が無い)。奇しくも全てのマナーにおいて、日本とアメリカの文化の違いを反映しているようで面白い。

問題は“愛称”がないことだが、姿形がどこか三葉虫を連想させるので「サンバ」と名付けよう。「ルンバ」と「サンバ」が朝からお掃除。いいではないか。

|

|

|

| 2013年6月15日(土) |

| 優しい怪人 |

「高井治です。憶えていますか?」。5年ほど前、突然パソコンに一通のメールが届いた。何度かやり取りする内に、今から40年近く前、浜松市立城北小学校の金管バンドで、打楽器を担当していた高井君だと分かった。当時、ヤマハに入社して間もないGmは、浜松市内の学校に楽器を販売する仕事をしていた。市の中心部にある城北小学校の若い音楽教師Om先生の許へ、バンド指導講師のOk先生とともに何度か訪れ、金管バンドの指導のお手伝いをした。その甲斐あってか、城北小金管バンドはめきめきとレベルを上げ、東京で行われた「TBS器楽合奏コンクール」に浜松代表として参加した。演奏した曲は「シェリト・リンド」。その金管バンドの中に、ひょろりと背が高く、抜群に音楽センスが優れた男の子がいた。

彼の正確なリズムとビートのお陰で、アンサンブル全体が活き活きと引き締まった。その子が、小学校に程近い高井電気店の長男坊、高井治君だったのだ

高井君はその後声楽家を志し、地元の音楽高校から芸大の声楽科に進み、大学院を出て、今や劇団四季の看板スターである。特に「オペラ座の怪人」のファントム役を2000回以上演じたのは、国内でトップ、世界でも6番目というから只者ではない。昔から低い良い声をしてはいたが、声が良く、少しばかり歌や演技が上手い程度でミュージカルの主役が務まるはずもない。きっと人知れず並々ならぬ努力を重ねたに違いない。

|

| お仕事中の角先生 |

5年前、僕にメールをくれたのは、彼の長女がクラリネットを始めるにあたって、ネットを検索していたところ、偶然僕のHPに行き当たったということらしい。その後、沙汰止みになっていたが、偶然とは恐ろしいもの。今度僕が入団したオケの指揮者、角岳史(すみたけし)先生が「オペラ座の怪人」のオケピットで振っていることが判明。高井君の話をしたところ、それが高井君の耳に入り、急遽お二人がコンビで出演する「オペラ座の怪人」を観に行くことになったのだ。ミュージカルを観るのは、30年前にニューヨークで「キャッツ」を観て以来。「オペラ座の怪人」は、歌も演技もダンスも舞台装置も、本場に勝るとも劣らないレベルの高さで、2時間半の公演を一切飽きさせることは無かった。

張りがあり、朗々と響き渡るファントムの声は圧巻だった。クライマックスの盛り上がりも見事で、思わず目頭が熱くなったほど。興奮冷めやらぬ満場の観客は、全員スタンディング・オベーションで熱い拍手を送り続け、高井君を中心とした出演者は10回もカーテンコールに呼び出された。最後は高井君が独りで深々と頭を下げて謝意を表し、観客もやっと満足して席を離れた。終演後、アポを確認され、係員に誘導されて楽屋へ向かう。現れた高井君は、さっきまでの激しい舞台がとても信じられないほど物静かで、僕が知っている穏やかな高井君に戻っていた。浜響で一緒に演奏したこと、「椿姫」の端役で歌ったこと、Om先生やOk先生のこと、仕事や家族のこと、、、。まさに、光陰矢のごとし、である。記録の更新よりも、健康や怪我に留意して、少しでも長く活躍してくれることを願っている。 |

|

|

| 2013年6月11日(火) |

| 行ってはいけない |

成城コルティーの中にあるとんかつ専門店。オープンした頃は、値段もリーズナブルで味もサービスも中々よかったのだが、その後何度か足を運ぶうちに、段々味と店内の雰囲気が変わってきたように感じていた。そして、家内と訪れた今日は最悪だった。カウンターに座り、私はロースかつ膳、家内はヒレかつ膳を頼んだのだが、出来上がってきて店員が確認したにもかかわらず、置き間違えていた。こんなの序の口。一切れ家内が食べてしまった私の残りのロースかつは、信じられないことに全部切れておらず、端が繋がったまま。まさにサザエさんに出てくる沢庵状態(笑)。肉質も以前に比べて弾力が無く、脂身のうまみも感じられない。また、揚げ切りも悪いので、カツから出た油が皿の底にべっとりと付着していた。更に不幸は続く。

厨房の中で、店長と思しき中年の男が、若い店員を大声で怒鳴りつけ始めた。

「なにやってんだ、おめーは!」カウンターに座ったお客に丸聞こえにもかかわらずだ。すっかり気分を害した我々は、2度と来るまいと誓って早々に退散したが、こんな店でも結構混んでいるのだから不思議なことだ。祖師谷には「鈴の家」という良い仕事をしているとんかつ屋があるが、成城駅周辺には他にめぼしい店がないからかも知れない。どうしてもこの店でとんかつを食べたい人は、1人で行くこと(置き間違えがない)、テーブル席に座ること(厨房のパワハラが聞こえない)をお勧めする。流行ってくると初心を忘れ、味もサービスも低下していく見本のような店である。 |

|

|

| 2013年6月3日(月) |

| 伊語事始 |

| 4月から始まったイタリア語教室は、10回シリーズの7回目を終えた。

平日の午前中ゆえ、生徒は同年代のジジババばかりかと思いきや、11人のクラスで男は私1人だけ。意外にも若い女性が多いのには驚いた。

先生は、南イタリアPotenza出身のスッサーナさん。来日間もないそうで、日本語はカタコトしか話せない。

|

| 教室近くのイタリアンレストランRicordi |

|

| 受講証を見せると左下のジェラートがサービスに |

初回の授業はアルファベットの読み方から始まったが、全26文字の内21文字しか使わないことは全く知らなかった。

Hはフランス語同様発音しないが、おおかた「ローマ字」読みなのでとっつき易い。

単語のアクセントは、ほとんど後ろから2番目の母音にある。名詞の性は男性、女性のみでドイツ語のような中性はない。

次は「挨拶の仕方」。BuongiornoブオンジョルノやBuonaseraブオナセーラはもはや日本語だが、楽譜にも出てくるpiacereピアチェーレが「はじめまして、どうぞよろしく」の意味に使われることに驚く。

また、先生は「少しずつ、ゆっくりとね」というときに「piano,pianoね」と仰る。

そして型通りの「自己紹介」。ここで生徒全員の年齢や職業がバレることになる。

60代は私ともう1人。20代も1人で、ほとんどは30,40代の主婦やキャリアウーマン。スッサーナ先生は、若く見えるが

quarantatreだそうである。

因みに僕のlavoro職業?(年金生活者)は、イタリア語で pensionatoペンショナートと言うらしい。

イタリア語を習う動機は、留学、イタリア旅行、オペラ鑑賞、料理修行など様々。

Gmは「楽語」を正しく理解したいために受講したのだが、回を重ねる内にイタリア語の特徴がおぼろげに見えてきた。

1、単語は英語に近い。知らない単語も英語をイタリア語風に言うと通じる(こともある)。telefonare電話する、differenza相違、banko銀行、stazione駅、studente学生、interessante興味深い、considerare考慮する、attaccare攻撃する等々。

2、ラテン語同様、原則として主語を言わない。これが実に厄介。動詞の活用形で主語を判断するのだが、ちゃんと言ってよー。(その動詞の変化がまた変態的で)

「日本語なんか主語が全く不明じゃないか!」とイタリア人に反論されそうだが。

3、定冠詞の活用がチョーめんどくさい。これが最大の難関かも。

“男性名詞の定冠詞はil(単数)i(複数)、女性名詞はla(単)le(複)です。ただし、男性名詞がs+子音、またはz,ps,y,x,hで始まる場合、定冠詞は、lo(単)gli(複)となります。なお、女性名詞、男性名詞ともに母音で始まる場合は、l'(単)となりますが、複数は男性名詞はgli、女性名詞はleです。また、定冠詞に前置詞a,da,di,in,suが付くと、繋がってそれぞれ一語になります”この説明、分かりましたか?

|

|

|

| 2013年5月14日(火) |

| ドイツ式バスクラ |

|

最近、新たに2つのオケに入団した。所属しているオケとはそれぞれ練習日が異なるが、たまたま変則で2団体が重なると、練習後に急遽移動してもう一つの練習に駆け込むことになる。週末は大忙しだが、今のところ皆勤だ。

そこまでして演奏機会を求めるのは、必要とされ、ちゃんと吹ける内に、思い残すことなく演奏しておきたいという一心からだ。過去に何度か演奏した曲でも、これが最後になるかも知れないと思えば、ひと際いとおしく思えてくる。

|

|

木工機械が並ぶ作業場。檜のよい香りが立ち込めている

|

いま抱えている7曲の一つ、「くるみ割り人形」組曲のバスクラを吹くことになった。 チャイコは基本苦手だが、この曲だけは別。トレパーク(ロシアの踊り)は結構難しいが、できればドイツ管で吹きたい。そこでホルツ会員のSmさんにバスクラの借用をお願いしたところ快諾して頂いたので、昨日引き受けに伺った。 Smさんは地元、下谷ウィンド・アンサンブルのメンバーとして活躍しているが、ドイツクラ界の有名人でもある。エスクラから並クラ、バセットホルン、バスクラまで全てウィーンの名器、O・ハンマーシュミットで揃えているばかりか、旧東独のマイスター、ライデルが製作した幻のコントラ・バスクラまで所有しているのだ。

|

| 浅草雷門へは自転車で5分のロケーションにある |

数年前、ベルリンフィルのバスクラ奏者マンフレート・プライス氏がそのライデルを見て、「えー!?ドイツシステムのコントラ・バスクラがあるのか!僕は今までセルマーのベーム式を吹いてたよ」と言ったのは、今でも語り草になっている。 Smさんは、大正初期から続く老舗葬儀店の3代目。3人息子のご長男が跡を継いでくれるそうだ。こちらの業界でも、葬儀簡素化の流れや、若い世代の意識の変化等への対応を迫られているという。 団塊世代の常識が、もはや通用しなくなったという例を一つ教えてもらった。お香典に新札を入れるのは、既に用意してあったようで失礼というのは、今や逆なのだと言う。なぜなら、訃報に接し、慌ててコンビニのATMでお金を下ろせば新札になるからだそうだ。 |

|

|

|

|

| 2013年4月21日(日) |

| 定演終了 |

| 本日、世田フィル第43回定期演奏会が無事終了。雨模様の寒い一日でしたが、1,600人ものお客様が来場されました。私はブラ1のトップでしたが、ヘアマン・バーンに初めてアルンドス・アイーダbrの2半を使用。ヒモ巻きとの相性も良く、過去5回ほどのブラ1経験の中で、最も満足できる出来でした。ヴェルレク、ブラ1と、トップが続いたので、来年の2月まで出番がありませんが、その間、様々な団体に参加し、積極的に演奏機会を求めたいと思っています。以下、本日のプログラム原稿。

ブラームス 交響曲第1番 ハ短調 作品 68

ブラームスが、この交響曲第1番を作曲したのは1876年、43歳のときでした。わずか8歳で第1交響曲を作曲したモーツァルトは例外としても、ドイツの先輩作曲家たち、ベートーヴェン(29歳)やシューベルト(16歳)、メンデルスゾーン(15歳)、或いはブラームスの恩人であるシューマン(30歳)と比べてもかなり遅く、1858年12月、25歳のブラームスが友人宛に「第1交響曲の着想を得た」と書き送ってから、完成まで実に20年近くを要しています。

偉大なるベートーヴェンの後継者としての自負心と、生来の自己批判的かつ慎重な性格とがあいまって、ブラームスの筆を遅らせたのでしょう。「巨人(ベートーヴェン)が背後から行進してくるのを聞くと、とても交響曲を書く気にならない」と友人に告白しています。

着想してからの20年間に、ブラームスはベートーヴェンの交響曲を徹底的に分析するとともに、自身も「セレナード第1番」「同第2番」「ドイツレクイエム」「ハイドンの主題による変奏曲」等の管弦楽作品の作曲を通じて管弦楽法を向上させ、試行錯誤を繰り返しながら交響曲の構想を着々と具現化していきました。

こうして1876年9月に第1交響曲はやっと陽の目を見るのですが、11月の初演までの間も、友人達に意見や助言を求めながら、絶えず筆を加え完成度を高めました。その甲斐あって、マンハイム、ミュンヘン、ウィーン等で行われた演奏会は成功を収め、「ベートーヴェンの第9に続く第10交響曲」という賛辞を得ることができました。これこそ、ブラームスが長い間熱望してきた評価だったのです。

ブラームスの交響曲第1番を演奏すると、ベートーヴェンの第5番「運命」との関連性を強く感じます。「運命」と同じハ短調という調性、苦悩(ハ短調)を通じて歓喜(ハ長調)に至る構成、各楽章で反復される「運命の動機」、「運命」で初めて用いられたトロンボーンやコントラ・ファゴットの使用などです。

一方、ブラームスは、交響曲の伝統を踏襲しながらも、独自の新しい命を吹き込むことを忘れませんでした。両端の第1、第4楽章に置かれた荘厳で大規模な序奏部、そこに凝縮された数々のモチーフ、第2楽章におけるソロ・ヴァイオリンの活躍、スケルツオに代わる2拍子の優雅な第3楽章などにより、もはや時代遅れと思われていた交響曲という形式を換骨奪胎し、同時代のブルックナーやドヴォルザーク、後のマーラーたちへの道を切り拓いたと言えるでしょう。

|

| 打ち上げにて、トクちゃんと |

余談ながら、「ブラ1」を演奏するアマチュア・クラリネット奏者の関心事は、第2楽章をA(アー)管、B♭(ベー)管のどちらで吹くかです。ブラームスは、第1,3,4楽章にはB♭管を指定しているのに、なぜか第2楽章だけはA管を指定しています。なら、A管で吹けばいいと思われるでしょうが、次の第3楽章の冒頭はB♭クラリネットのソロで始まり、持ち替える時間は5小節しかありません。もし、第2楽章をA管で吹いている約10分の間に、B♭管が冷えてピッチが下がっていたら、第3楽章のソロは調子ハズレになってしまいます。

そこで、殆どのプロ奏者は第2楽章もB♭管で吹くのですが、臨時記号の多いA管のパート譜を半音下に読み替えて吹くのは、アマチュアの僕にはちょっとリスキーなのです。このジレンマをどうするか、隣で吹いているトクちゃんに尋ねてみると、「私?全部B♭管で吹きますよ。だって練習に1本持って来ればいいから」。今日、僕がステージにクラリネットを1本持って現れたら、この説得力ある理由を聞いたからです。

|

|

|

| 2013年4月13日(土) |

| 「間違いだらけの楽典解釈」 |

|

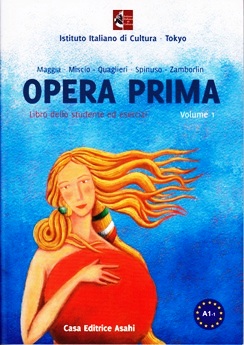

| イタリア語の教科書はどこか地中海っぽい |

指揮者の曽我大介(そがだいすけ)さんが講師を務めた、上記タイトルのカルチャー・スクールが異常に面白かった。楽典と言えばイタリア語だが、この日本語訳がでたらめな結果、間違った解釈や演奏が横行しているという。

「アレグロ」は速く、「アダージョ」は遅く、「スタッカート」は短く、程度にしか考えていなかった僕は、恥じ入るばかりだった。そう言えば、掛オケの練習中に堺武弥先生が、「P(ピアノ)を弱くと教えているのは日本だけです」と、よく仰っていたが、確かにイタリア語の辞書をどうひっくり返してみても、弱いと言う意味は出てこない。

因みにAllegroは、快活に、軽快に。Adagioは、ad+agioで、agioは、安楽、気楽だから、緩やかに、ゆったりとの意。どちらも速度記号というより、表意記号なのだ。(そういえばagioというイタ飯屋があったっけ)。

結果として、速くしたり、遅く演奏することはあっても、本来の意味を知っているのと、知らないのとでは雲泥の差だろう。

また、staccatoは、staccare(スタッカーレ=切り離す)という動詞が語源なので、前後の音符との間に休符が入れば良い。つまり、長いスタッカートがあってもおかしくないわけだ。Andanteもandare(アンダーレ=進む、歩く)から、rubatoはrubare(ルバーレ=盗む)から来ているそうだ。テンポを盗む、なるほど。

今更ながら、イタリア語に大いに興味をそそられた僕は、一念発起してイタリア語を習うことにした。

|

|

|

| 2013年4月2日(火) |

| インゴ・ビンゴ |

|

| TBSテレビの取材を受けるホセさんとフミさん。昨日はお二人の結婚3周年記念日 |

エイプリル・フールの昨日、小田急線経堂駅近くに「IngoBingo」というドイツ料理店が正式オープンした。正式というのは、既に3月からスタッフの研修を兼ねてプレオープンしていて、僕は一度ランチに行っている。昨日は、折りしもバンベルクから帰国中のフミさんと、旦那の「忍者」ホセさんと共に、ディナータイムに訪れた。この店を紹介してくれたのはフミさんで、マスターの酒井さんとは、以前バンベルクの日本語学校で知り合ったのだとか。店のロケーションは、小田急線経堂駅南に隣接する「ピーコック」に沿った道を、150mほど行った左側の地下1階にある。以前は全国チェーンの居酒屋だったそうだが、そのお陰で厨房が広く、大変重宝しているそうだ。因みに酒井さんは、ミュンヘンの有名レストランで修行し、店で出すハムやソーセージは、全部酒井さんが厨房の奥で造っているとのこと。

|

| マスターの酒井さん(左)と元気なスタッフたち |

味はさすがに本場仕込みだけあって、どれもとても美味しい。バイエルン料理を得意としているので、ニュルンベルガー・ソーセージやラオホ・ビールも味わえる。

今まで都内十指に余るドイツ料理店を食べ歩いたが、ベスト3に入ると言ってよいだろう。ドイツの肉料理と比較すると、雑味というか野性味が少ない感じだが、むしろこの方がクセがなく好まれるのだろう。

昨日はオープン初日ゆえ、お祝いに駆けつけたお客様でにぎやかだったが、なんとテレビ局まで取材に来ていた。5月から始まる深夜番組の取材だそうで、ホセさんのインタビューは間違いなく放送されるはずである。 |

|

|

| 2013年3月2日(土) |

| ドライブレコーダー |

今朝の

|

| ドラレコ本体は軽く小さいので視界を妨げることはない |

新聞広告によれば、今日3月2日は「ミニの日」だそうなので、最近愛車に取り付けたドライブレコーダーを紹介しよう。先月ロシアに落ちた隕石の映像が、各地で鮮明に記録されていたのも、この「ドラレコ」のお陰なのだそうである。日本の6倍も交通事故が起き、処理にあたる警官も信用できないというロシアでは、ドライバーは自衛手段として、証拠映像が残るドラレコを運転席に搭載しているのだとか。年間に100万台も販売されているというからすごい。日本でも、最近では、タクシーやトラック等の営業車の半数以上に搭載されているそうだ。

|

| 専用ビュアーで映像を再生すると撮影地点も地図上に表示される |

ドラレコには各種あるが、僕が購入したのは、内臓センサーが衝撃を感知すると、感知する前の15秒間と、感知してからの5秒間を自動的にSDカードに録画するというもの。

本体のボタンを押せば、衝撃に関係なく撮影を開始することもできる。

これをPCで再生することによって、事故発生時間や場所とともに、相手のクルマの色や車種、信号の色なども特定できるので、双方の過失割合が明確となり、保険等の処理もスムーズに進むという。このところ、トンネル崩落事故や追突、当て逃げのような、もらい事故が増えているように感じるので、転ばぬ先の杖として取り付けたのだが、あまり活躍しないよう願っている。 |

|

|

| 2013年2月20日(水) |

| 駄洒落も健在 |

昨日、小田急線新宿駅ホームの狭いエレベーター内で、ばったり池辺さんにお会いした。昨年5月のリサイタル以来である。高田馬場までの短い時間だったが、近況をお伺いすることができた。

|

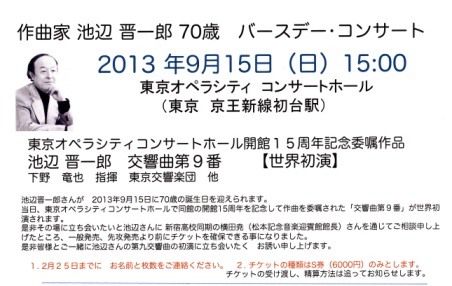

| まだ正式なチラシやポスターは出来ていない |

過日、新宿高校OBのメーリングリストで、今年9月15日に池辺さんの新作、第9番交響曲が初演されるとの連絡が流れていた(東京オペラシティ、東京交響楽団、指揮:下野竜也)。

9月15日(日)は池辺さんの70歳(古希)の誕生日だそうである。

先日の新聞広告で、交響曲第8番が来月2日、横浜で初演されると知ったばかりである(横浜みなとみらい、神奈川フィル、指揮:金聖響)。

「はは、まさにハチク(8,9)の勢いだろ」と、いきなりのダジャレ炸裂。

じゃ、8番と9番は並行して作曲してたんですか?と凡人のおろかな質問に、

「いや、9番はまだ頭の中だよ」とのこと。

どんな曲になるんですか?と、重ねて愚問。

「アルトとバリトンが入った、まあ、ショスタコの14番みたいな感じかな」

と言われても恥ずかしながら聴いたことがない。

「昨日は富山にいて、今日はこれから音大作曲科の卒業試験。ピアノコンチェルトも書かなきゃなんないし、古希だっていうのにコキ使われているよ」。

益々意気軒昂な池辺さんには、第9のジンクスなどとうてい通用しそうにない。

絶対聴きに行きますよ。

|

|

|

| 2013年1月22日(火) |

| こんなところで |

|

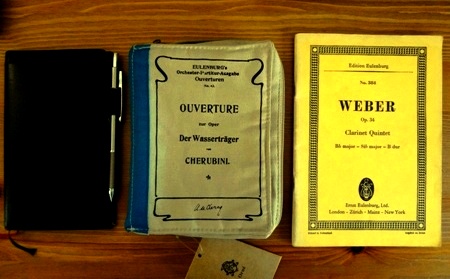

| 実際のオイレンブルクの小型スコアよりも一回り小さい |

時々覗く近所の輸入雑貨店で思わぬ物に出会った。手帳も入らないような小さな布製のポーチ。

ふーん、こんなのに2千円も払う奴がいるのかねー、と見ていたのだが、何種類かあるデザインの一つが、オイレンブルクの小型スコアの体裁になっている。

表面には堂々とEULENBURG's Orchester-Partitur-Ausgabe と印刷されているのだ。さすがに色こそ真黄々ではないものの、その曲名を読んでびっくり。

OUVERTURE zur Oper Der Wassertrager von CHERUBINI

つまりケルビーニのオペラ「水運び人(ヴァッサー・トレーガー)」序曲だった。

優に数百冊はあるだろうオイレンブルク小型スコアシリーズの中から、なぜ「運命」でも「未完成」でも「新世界」でもなく、よりによってこんなマイナーな曲を選んだのか?!

「世界広しと云えど、曲名でこれを買うのは俺しかいないだろう。この店に足が向いたのも、きっと天の配剤に違いあるまい」と思うと、いつしか財布を取り出していた。「恋愛は誤解から始まる」という箴言は深い。使い道はこれから考える。

|

|

|

| 2013年1月9日(水) |

| ゴイザーの音 |

|

| 中央の黒い筐体がサウンド・ブラスター。PCの設定がやっかいで音を出すまでが一苦労 |

僕をエーラーへと導いたハインリッヒ・ゴイザーの音。「“ハガネのように強くしなやかでありながら、時としてビロードのように滑らかで柔らかく陰影に富む音色”なんて言われたって全然イメージできないよ~」という声を聞いて、何とか僕が持っているレコードの音をHP上にアップできないものかと思っていた。レコードを再生しながら直に外部メモリーなどに保存できる安価なプレーヤーがあることは知っているが、針交換も針圧調整もできないようなカートリッジを、大切なレコードの溝に落とすことにためらいを感じていた。第一、我が家には、トーンアームが2本、カートリッジが5個もある前世紀の遺物的巨大レコードプレーヤーがあるのだから、そもそも2台目なんか置く場所が無いのだ。あれこれリサーチした結果、今回入手したUSBサウンド・ブラスターなる小さな黒い箱は、これらの悩みを一挙に解決してくれた。これは一般的にサウンドカード・ユニットと総称される周辺機器のようで、付属のソフトを通じてレコードプレーヤーからの音声信号を、かなりの高忠実度でデジタル化し、パソコンに保存してくれる。アナログ人間の僕には原理はさっぱり分からず、シンガポール製ゆえかマニュアルもほとんど無きに等しいから、日本法人のテクニカル・サポートに長電話をしてやっと録音に成功した。曲はウェーバーのクラリネット五重奏曲第2楽章。レコード特有のスクラッチノイズをフィルターで除去することも可能だが、敢えて原音に忠実を期するため加工は一切施していない。因みに針はピカリングXUV

D-4500Q。現在聴いてもなおゴイザー+エーラーならではの深々とした音と表現力は圧倒的である。ぜひ高品位なPC外部スピーカーかヘッドホンでお聴き頂きたい。

|

|

|

| 2013年1月4日(金) |

| 2013年賀状版画 |

今年の年賀状の版画は、「ウロボロス」という古代ギリシャ時代から広く世界に伝わる「輪廻転生」、「永続性・無限性」を表す絵柄をもじったものだ。

蛇(クラリネット)が自分の尻尾を噛んで輪(ループ)になっている。

ブラームスが晩年、恩人であるクララ・シューマンに宛てた手紙の中で、「蛇が尻尾を噛んで輪は閉じられたのです」と書いたので、巳年になったら版画に描いてみたいと思っていた。

こじつければ、「クラリネットの修行に終わりは無い」という意味だが、逆に「上手くなったつもりが全然進歩していなかった」とも取れるので、そうならぬよう頑張らなければならぬ。

因みに、左下の怖気を奮って逃げ出している赤い小動物は、イノシシではなくハリネズミである。クララって誰?赤いハリネズミって何?という多くの善良な方々に幸いあれ。

「はは、この蛇、ヒモ巻きだし、レジスターキイの形状や、ティアドロップもあるから、エーラー式じゃん」などという邪教の人がいたら悔い改めなさい。 |

|

|