2007年

5月21日

(月) |

いざドイツへ |

|

| Bクラを1本忍ばせた |

成田発12:25ルフトハンザ715便、ミュンヘン経由で小林さんが待つエアフルト空港へ向かう。ミュンヘン空港の手荷物検査で超音波画像をチェックしていたおじさんが「ん?これはクラリネットか?」と聞くので「Ja!」と答える。

|

| 20年ぶりのプロペラ機 |

あんなにバラバラにしてあっても判るなんて、きっと昔やっていたに違いない。ドイツ語がしゃべれれば話が弾んだのになー。

ここからエアフルトまでは何と双発のプロペラ機で、客席は3列しかない。昔乗ったYS-11以来の経験だ。1時間足らずのフライトの後、20:30、エアフルト空港で無事小林さんとの再会を果たし、まずはホッとする。氏のBMW・ターボ・ディーゼルに乗ってノルトハウゼンを目指す。

ノルトハウゼンは人口4万5千人。旧東ドイツの小都市だが、隣町の人口2万人のゾンダースハウゼンと併せて小林さんが所属する1つのプロオケを有するというのはさすが音楽先進国で、両市民もそれを大変誇りに思っているそうである。

だが、東西ドイツ統一時に全国で150あったプロオケが現在は120に削減され、今後も統合や廃止の流れは変わらないだろうとのこと。ドイツも先進国の御他聞に漏れず少子高齢化が進んでいて、財政難からオーケストラに対する国の補助が減少しているらしい。そういえば去年レクム先生もそんなことを言っていたっけ。

|

| ノルトハウゼン・オケの本拠地 |

翌朝市内を散策していると、市の中心部に立派な州立劇場を見つけた。どうやらこれがノルトハウゼン・オーケストラの演奏会場らしい。公演ポスターを見るとほぼ毎日のように演目が組まれている。ドイツのオケ団員の年収は平均的な市民のそれよりずっと高いらしいが、このスケジュールを見ていると、結構忙しくて大変だなー、と思わされる。この市民に愛されているオーケストラで小林さんの美しいソロがいつまでも聴けることを願いたい。 |

Pension LAPPは小林さんのマンションに隣接する肉屋のラップさん夫婦が経営する民宿。バス・トイレは共用だが清潔で1泊22ユーロ。

|

| ラップさんの本業?は階下のお肉屋さん |

|

| 1階のLapp晴肉店入り口 |

元気なラップおばさんに捕まると結構大変。英語が一言もしゃべれないのに、自分が如何に朝から晩まで忙しく働いているかというような事(多分)を大声でまくし立てられる。その間約15分は覚悟しなければならない。

宿泊代を前金で2日分払ったのだが、実は結果的に3泊したので、もう1泊分払うと言うと「もう清算は終わっているからいらない」と頑として受け取らなかったのは、単に当方の拙いドイツ語が通じなかっただけか? |

5月22日

(火) |

ゾンダースハウゼン練習場と博物館訪問 |

|

|

| 自然豊かな理想的環境 |

クラリネットの定位置に立つ小林さん |

小林さんのオケの練習場はノルトハウゼンの隣町ゾンダースハウゼンにある。小さな町なので楽器を抱え自転車に乗った楽団員たちが小林さんを見かけては「よう、今日は何やってんだい?」と声を掛けてくる。ちょっとした有名人と歩いている気分だ。

緑深い広大な公園の中にある練習場を見学させて頂いた後、丘の上にある博物館を見学してみましょうということになった。この練習場にはもう3年も通っているのにまだ一度も行ったことがないそうだ。

|

| ゾンダースハウゼン博物館は宝の山? |

ゾンダースハウゼンは今でこそ知る人も少ない地方都市だが、19世紀には城主だった公爵が宮廷オーケストラを擁し、ヴァイオリン協奏曲で名高いブルッフや作曲家のレーガーが宮廷楽長を務めていて、大いに名声を轟かせていたそうだ。

そればかりか、シュポアが4曲のクラリネット協奏曲を捧げたヘルムシュテットもここの宮廷楽長だったそうで、シュポアの第1番は彼によってここで初演されたと聞けば行くしかない。

館内は訪れる人も少なく閑散としていた。古い絵画や彫刻と並んで管楽器なども展示してあったが、一番驚いたのは倉庫を開けて館員が特別に見せてくれた、世界にたった4台しかないという金ぴかの6頭立て馬車だ。実に絢爛豪華で、公爵が如何に栄華を誇っていたかを示している。残念ながら撮影を許されなかったが、この「金馬車」だけでも充分観光客を呼ぶ目玉になるだろうに。

館内を見て回る内に、ある資料室に行き着いた。宮廷オーケストラが使っていた手書きのパート譜がおびただしく積み上げられている。もしやヘルムシュテットが使ったソロパート譜があるかも、と色めき立ったが、短時間でそれを探すことはできず、代わりにウェーバーの「魔弾の射手」や「オベロン」序曲の1stクラパートを発見した。優に100年以上は使われた楽譜には色鉛筆などによる訂正や書き込みが数多くあり実に興味深い。「魔弾」の裏表紙には歴代の首席クラリネット奏者の演奏した日付とサインが記入されていて、一番古いサインは何と1820年(「魔弾の射手」初演の前年!)だったのだ。この手付かずの楽譜の山の中には一体どんな秘密やエピソードが眠っているのだろう?う~む、ドイツ畏るべし。 |

| Viotto邸でMP選定 |

|

| ガラスにこびり付いた虫の残骸を取る小林さん |

ゾンダースハウゼンで思わぬ時間を食ってしまった我々は、急いでデトモルトの近郊、ラーゲという所に住んでいるヴィオットさんのお宅へ向かう。地図で見るととんでもなく離れているのだが、小林さんは「3時間くらいで行けますよ」と事も無げに言う。さすがアウトバーンの国だが、ハンズフリーの携帯電話と小型カーナビ端末は必需品とのこと。

アウトバーンにも制限速度がある区間が沢山あって、監視カメラなども設置されているが、一旦制限が解かれると文字通り無制限にスピードを出せる。小林さんも180Km位で飛ばすのだが、更にそれを追い抜いていくクルマも多い。だから事故は即大惨事となり、この日もポルシェが事故って車線が閉鎖され、皆途中のインターチェンジから国道へ降ろされてしまった。

|

| ヴィオットさんはお金持ちらしい |

やっとの思いでヴィオットさんのお宅に着いたのは夕方5時頃。この季節、ヨーロッパは夜中の11時頃まで明るいのでまだ真昼間だ。ヴィオットさん宅は閑静な住宅街の一角にあり、裏庭からは一面緑の草原が望める大邸宅である。「ドレスデンでお会いしましたね」と挨拶すると「だっけ?ごめん、日本人は皆同じに見えるんだよ」だって。

|

| なぜか鳴りの良いG3たち |

きっと小林さんが気を利かせて頼んでおいてくれたのだろう、出来立てのG3やN1が10数本あるという。早速半地下室の広い試奏室(実は息子さんの部屋)で選ばせてもらった。

ところがどうしたことだ。G3を1本吹いただけなのに自分が使っているG3より断然良い。

|

| ヴィオットさんと奥様。手に持つのは選定したG3 |

次もまた次も、全然鳴りや音質の次元が違う。息が素直に入るし響きも大きく拡がる。小一時間の選定の後、最も気に入った1本を“マサノリ価格”で購入することができた。これだけでも遥々日本から来た甲斐があったと言うべきだろう。

ヴィオットさんはこの後、僕たちを地元のギリシャ料理店に招待してくれた。彼を訪ねて来る国内外のクラリネット奏者達とよく来るそうだが、豚ひれ肉の網焼きとチーズポテトが絶品だった。

ヴィオットさんは現在数学の先生だが、学生時代の専攻は機械工学で、趣味で吹いていたクラリネットのマウスピースに興味を持ち、色々と改造を加えるようになった。シュツットガルト音大のノルベルト・カイザー教授が評判を聞きつけて注文してくれた。教授は当初全然期待していなかったようだが、出来上がったマウスピースが余りに素晴らしいので、生徒達にも推薦してくれるようになったそうだ。その最初のモデルがK1とのこと。僕が自作のマウスピース・チャートでK1を捜していると「それ、よくできているね。くれないか」だって。ボロボロだったので僕のホームページのURLを伝えたが、うまくダウンロードできただろうか?

せっかくの機会なので、小林さんの助けを借りてヴィオットさんに2つの質問をした。一つは「今ドイツで一番良い音を出していると思うクラ吹きは誰か?」。もう一つは「さっき吹いたG3はなぜ日本のよりずっと良いのか?」である。最初の質問に暫く考えた後、氏の口をついて出た名前は「ノルベルト・カイザー」。是非聴きたいと言うと、「じゃ、フェストで会った時にブラームスのクラ五のライブ録音CDを渡すよ」と約束してくれた。後の質問に対する答えは、、、直接お伝えします。 |

この日泊まったフォーラム・アルティウム(Forum Artium)はヴィオットさん宅から更に北西に50-60Km行ったオスナブリュック(OSNABRUCK)にある研修施設。音楽に限らず一年を通して様々な文化的活動が行われているとのこと。

敷地内には木々が生い茂る公園があって。池の周りには市民が憩い、時間がゆったりと流れている。

ここに併設されている宿泊所を小林さんが予約してくれた。朝食込みでたったの20ユーロである。ツインルームの一人使用なのだが、広すぎて身の置き所がない位だった。

|

| 夜中に着いたので管理人を呼んだ |

|

| 20畳ほどもあり、とにかく広大 |

|

| フォーラム・アルティウムの入り口 |

|

5月23日

(水) |

Peitz教授のレッスン聴講 |

|

| パイツ先生は汗びっしょり。そのヴァイタリティには脱帽 |

ヨハネス・パイツ(Johannes Peitz)氏は元バンベルク交響楽団の首席奏者であり、現在はハノーファー音大教授。小林さんの特別なコネでレッスンを聴講させて頂いた。受講生は音大生1人と高校生で、男4人、女4人。音楽専攻もいればそうでない子もいるそうだ。

朝の9時から18時頃まで昼食時間を除いてみっちりやる。最初の1時間はグループレッスン、10時からは1時間毎の個人レッスンとなるのだが、パイツ先生には休む暇もない。それどころか額に汗を浮かべ、実際に吹いて聞かせ、身振り手振りを交えながら寸暇を惜しむかのように実に熱心に指導する。姿勢や構え方、呼吸法からフィンガリングまで、その湧き出るかのような音楽的アドヴァイスに生徒の演奏は見違えるように変わっていく。先生の音がまた美しい。透明でありながら温かく、ピアニッシモからフォルテッシモまで決して音の形が崩れない。

|

| Forum Artium敷地内の池で泳ぐ鴨さんたち |

こんな静かな環境の中で、素晴らしい先生に指導を受けられる生徒達は本当に幸せだが、生徒のレベルも高いのには驚かされた。基礎がしっかり出来ていて何よりも音が充分出ているし、誰の演奏にも表現意欲があふれている。先生と生徒は互いに敬意を持った対等関係という感じ。先生のアドヴァイスが理解できなければ反論するし、疑問が解けるまでとことん質問する。だが、一旦納得すれば実に素直だ。何を聞かれてもしっかり答えられないどこかの国の音大生を見慣れた目には実に新鮮に映った。

参考に生徒達の受講曲を記しておこう。①ウェーバー・クラコン第1番第1楽章、②同第2番第2楽章、③モーツァルト・クラコン第2楽章、④プーランク・ソナタ第1楽章、⑤シュポア・クラコン第1番第1楽章、⑥ラインベルガー・クラソナタ、⑦ブラームス・クラソナタ第2番、⑧モーツァルト・クラコン第1楽章。

余談だがシュポアを吹いた音大生は中でもずば抜けて上手かった。彼は難しいパッセージをかなりのスピードで正確に吹き、音もそこそこ良い。どう指導するのか固唾を呑んでいると、パイツ先生「君の指はここの動きが悪いよ。それにもっと音楽的な流れを感じないと」とか(多分)言いながら楽器を手にすると、それこそ完璧な演奏を披露したのだ。常に生徒より優越していることを実力で示さなければならないドイツの先生は大変である。

小林さんの話では、この時期シュツットガルトでドイツの音大生を対象とした「ドイツ音楽コンクール」が開催されていて、本当に優秀な生徒はそっちを受けに行っているというから更に驚いた。 |

| ザビーネ・マイヤーコンサート |

19:00に開演するザビーネ・マイヤーのコンサートを聴くため、まだレッスン中のパイツ教授に別れを告げ、ミュンスターという50Kmほど離れた大学都市へ向かう。

このコンサートは小林さんがインターネットで見つけてくれたもので、ザビーネ(以下、敬称略)は小林さんがリューベック音大に在籍していた頃の先生。ザビーネはまだ教職に就いたばかりで、小林さんが第1期生だった。だが卒業後、小林さんはデトモルトのクラウス教授の門を叩くことになる。

昨日、小林さんがザビーネ宅へ電話を掛けたところ、ラッキーなことにご本人が出て、我々のためにチケットを2枚用意しておいてくれることになったのだ。気のせいか電話を掛ける前、小林さんは妙に緊張し逡巡していたが、電話を切った後はとても嬉しそうだった。

|

|

| プーランクやサンサーンスなどフランス物を集めた新CDとザビーネのサイン |

会場は大学の講堂のような所で、千人近く入る客席は、いかにも大学教授や職員といったインテリ然とした紳士淑女で溢れかえっていた。コンサートの趣旨は、フランス物を集めた新しいCDのプロモーションらしく、ブースでCDを買うと、コンサート終了後にザビーネからサインが貰えるという。このCDは発売時から欲しいと思っていたので、一も二もなく購入した。

さて肝心の演奏はというと、これが結構ビミョーだった。まず、普段は講演や研究発表などに使われている多目的ホールの宿命として残響がほとんど無いから、ザビーネの音が少し硬く乾いて聞こえたのだ。

加えて伴奏の若いトルコ人ピアニストがユニーク過ぎた。この男、ピアノは器用に弾くのだが、終始口をぽかんと開け、入退場ものそのそとだらしない。音楽もその通りで、クラリネットとのアインザッツやバランスもいい加減だ。共演しているというより伴奏に徹したとも言えるが、相手が女王様なら無理もないか。

当夜の演奏曲は、プーランク、サンサーンス、バーンスタインのソナタとミヨーのスカラムーシュの4曲だったが、曲によってはザビーネの熱演がともすると一人舞台で孤軍奮闘と映るきらいがあった(この伴奏者、後日ファジル・サイと判明)。それでも、偉大なザビーネを間近で見ただけで興奮気味の聴衆(僕もその一人)は、曲ごとに盛大な拍手を送った。ザビーネは何度もステージに呼び戻され、スカラムーシュを繰り返し演奏しなければならなかった。

コンサートが終了するとロビーにはサインを求める長蛇の列ができた。小林さんと僕は一計を案じ、サイン会が終わるのを辛抱強く待つことにした。サイン会が終了するのを見計らって小林さんがザビーネに近づく。小林さんに気付いた瞬間、ちょっと疲れ気味だったザビーネの顔がパッと光がさしたように明るくなった。実は二人は5年ぶりの再会なのだ。その間の事情は知らない。でも、かつての弟子がはるばるコンサートを聴きに訪ねて来て喜ばない先生がいるだろうか。いい瞬間に立ち会えた。僕は夢中でシャッターを切った。

|

5月24日

(木) |

ノルトハウゼン強制収容所跡見学 |

|

| ノルトハウゼン駅から延びるメイン・ストリート |

昨晩、ノルトハウゼンに帰着したのは真夜中だったので、今日はゆっくり朝寝坊しましょう、ということだったのだが、なぜか海外へ行くと目が冴えて朝から街をうろうろする性癖のある僕は、この日も早朝マイニンゲンへのチケットを買いがてら、LAPPさんちから歩いて15分程のノルトハウゼン駅へ向かった。

駅周辺の商店街はまだシャッターを降ろしたままだったが、勿論駅はとっくに目覚めていた。無事電車のチケットを手に入れると俄然お腹が空いてきたので、駅構内のKIOSKで朝食をとることにし、ウィンドウに並んでいた美味しそうなハンバーグサンドとコーヒーを注文した。レジで精算しようとすると、おばさんの背中に電子レンジがあることを発見。ハンバーグサンドと電子レンジを交互に指差しながら笑いかけるのだが、おばさんは怪訝そうに僕を見るばかり。な、何か言わなくてはと、とっさに口をついて出たドイツ語が「バルメン!」。するとどうしたことか、おばさんは素直に頷くとチンして渡してくれたのだった。後で考えるとヴェルメンが正しく、人にものを頼むなら「ヴェルメン・ジー・ビッテ!」と言うべきだったのだろうが、いきなり 「あたためろ!」どころか「あててめろ!」くらい言ったわけだから、あのおばさんは偉かったね。でも「バルメン!」が「カネを出せ!」という意味じゃなくて良かった。

|

| アンペルマンは健在だった |

さて、帰りがけに撮影しようと思っていたものがあった。旧東独名物、「アンペル(信号)マン」だ。東西統一時に何でも西側に合わせようという風潮の中で、その何とも言えない愛らしさから廃止反対運動が起き、存続が決まったらしい。どこだったか、西側でも見かけたことがある。ところがこの「アンペルマン」の撮影が結構大変だった。なぜか「アンペルマン」が出没する青信号の時間が赤信号に比べて極端に短いので、横断歩道の途中でカメラを構えると、シャッターを押す頃にはもう「アンペルマン」はどこかに消えている。まさに神出鬼没。3、4回トライして、やっと彼を捕捉することができた。

ペンションLAPPまであと5分という時に、自転車に乗った邦子さん(小林夫人)に呼び止められた。長男で4歳になる立太(りゅうた)君を幼稚園へ送っていった帰りだという。長女の安音(あんね)ちゃんはまだ1歳で活発に動き回るから目が離せない。ノルトハウゼンに来て4年。日本人は小林家を入れて6人しかいないというこの町で、二人の幼子を育てる苦労は並大抵ではないはずだ。この日の昼食に邦子さんが作って下さった、地元採りたて卵入り「月見うどん」は実に美味しかったです。

|

| まるで森林公園へピクニックに来ているようだ |

この日は夕方、ミュールフェルト・フェストに参加する「ホルツの会」のMw母娘を駅に迎えに行くことになっていたし、小林さん自身も夜オケの練習があるとのことだったので、特に行く所を決めていなかったのだが、「強制収容所の跡地を見に行きませんか?」との提案は正直意外だった。実は僕も日本でノルトハウゼンをググってみて、その事実を知ってはいたのだが、何となく触れてはいけない話題のような気がしていたのだ。その跡地は郊外の高台の上にあるのだが、まだ小林さんも一度も行ったことがないという。「行きましょう」二つ返事でOKした。

|

| 岩塩の硬い岩盤に穿たれた坑道へ入る |

市内からクルマでほんの10分。そこは広大な緑地公園といった風情だが、野晒しになっている一台の朽ち果てた貨車が何か曰くありげだ。小高い丘の上に建っている真新しい追悼館を尋ねてみると、ノルトハウゼン強制収容所の素性が徐々に明らかになってくる。ここはユダヤ人を大量殺戮したあの悪名高いポーランドのアウシュビッツなどとは多少性格を異にしていて、連合軍の捕虜を中心に収容し、軍需物資製造等の強制労働に従事させていたらしい。だからいわゆる「ガス室」はない。

だが、6万人もが収容され、内少なくとも2万人が病死や餓死やドイツ軍の虐殺によって命を落とし、連合軍がここを開放した時には(僕の聞き間違いでなければ)たったの500人しか生存者が確認されなかったという。

|

| 闇に浮かび上がる不気味なV2ロケットエンジン |

一日に数回開催される「見学ツアー」に参加した。若い女性ガイドの説明に従って山の中腹に掘られたトンネルをくぐると、そこには巨大な闇の空間が拡がっていた。目が暗さに慣れてもどこが闇の果てなのか見当がつかない。ここにかつて10段にも及ぶ蚕棚のような木製ベッドが建設され、捕虜たちは争って少しでも上の棚を目指したという。階下は病人や汚物や粉塵によって死と隣り合わせだったのだ。当時の惨状を伝えるスケッチやコメントが、それを描いた捕虜の名前や国籍とともに何枚ものパネルに紹介されていた。この劣悪な環境の中で、敗色濃厚なドイツ軍の起死回生の秘密兵器たるV2ロケットが製造されたのだった。

見学後、最も心に残ったのは、できれば早く記憶の彼方に押しやりたいであろう自国民が行った忌まわしい行為を、ありのまま包み隠さず後世に伝え続けようとするドイツ人の正直さ、実直さである。敗戦を「終戦」と言い換え、占領地での虐殺をでっち上げと主張し、集団自決に軍は関与していないと教科書を書き換えさせるどこかの国とは、国民の品質が違うと言われても仕方あるまい。 |

| クロンターラー試奏 |

クロンターラー(Kronthaler)という名前のクラリネットを知ったのは昨年8月、飯田市のアフィニス音楽祭でお会いしたザール・ブリュッケン放送響首席のライナー・ミュラー・ファン・レクム先生が、お使いの楽器を見せてくれた時のことだ。「ほら、聴いてごらん。雑音が全然しないだろ?」と目の前で最低音から順に半音階を吹いてくれたのだが、多少の風切り音が出て当然と思っていたh,cis,esからも純粋に楽音だけが抽出されていた。なるほど、今まで聴いたことがないようなレクム先生の美音の秘密は楽器にもあったのか!細部の造りも実に丁寧で見るからに一級品である。それまでエーラーの最高峰はヴリツァーと、訳もなく信じていた僕は大いに不明を恥じたのだった。

この楽器造りのマイスター、ヨハンナ・クロンターラーさんは珍しくも女性で、夫はオットー・クロンターラーというドイツでは名高い奏者であり教育者だそうである。小林さんも4年近く前に注文し、今年の1月にはほぼ完成状態の注文品を吹いて大いに満足し、納品を心待ちにしているのだが、このヨハンナさん、超完璧主義者らしく、「まだB管に見合ったA管が見つからないから」との理由で納期は未定のままだそうである。

そこで小林さんは、僕とMw嬢のために、同じオケでクロンターラーを使用している若いクラリネット奏者から楽器を借りてきて下さった。小林さんがオケの練習から戻った22:00過ぎから小林家の居間で深夜の大試奏会が始まった。

クロンターラー(ウィーンボア)と、小林さんの76年製ヴリツァーと、僕のヤマハをかわるがわる吹き比べては邦子さんも加わって批評しあう。邦子さんはピアニストだけあってクラリネットの音色に対しても実に的確に特徴を指摘する。そこで衆議一決したのは、クロンターラーが最も音色が柔らかく豊かに響くということだった。異次元の鳴りと言っても良い。実話を紹介すると、僕がクロンターラーでブラームスのソナタの一節を吹いた時、A管の音がするので持ち替え違い思い、楽器を確認するとそれはやはりB管だったのだ。

これほど豊かな響きを生む秘密はどうやらトーンホールにあるらしい。よく見ると、ほとんど全てのトーンホールが「立ち上がり音孔」で設計されている。平たく言えばどの孔にも「煙突が立っている」状態。それだけ管体の肉厚が薄いのだろう。クラリネットに限らず、肉厚が厚い方が木管らしい温かみのある音がすると思いがちだが、実は大いなる錯覚で逆なのだ。単に太く柔らかい音がする楽器なら他にもあるが、クロンターラーには音の芯がある。その芯が時に応じて音に様々な輪郭を与えるので音楽的な表情にも富んでいる。僕もクロンターラーを欲しくなった。だが、注文するならB管をA管に変えてしまうウィーンボアではなく普通のドイツボアにしたい。僕にとっての問題は、おカネ以上に4年という納品までの歳月である。 |

| マイニンゲン到着・フェスト前夜祭 |

5月25日

(金) |

|

早朝にもかかわらず駅まで送って下さった小林さん

Mw母娘のヒョウ柄バックをトランクに積み込む |

とうとうノルトハウゼンを去る日が来た。25日夜にはマイニンゲンでフェストの前夜祭が開かれると聞き、Mw母娘と共に早朝ノルトハウゼン駅を発ち、エアフルト経由でマイニンゲンへ向かった。DBは時間に正確だし車内も広く清潔でとても快適だ。

昼過ぎにマイニンゲン駅に到着。駅前の緑豊かな英国庭園や古風な面影を残す静かな町並みは半年前と変わらない。公園の中にあるブラームス像の前で記念撮影をした後、ホテルを目指して街中を歩いていると、若い女性が自転車に乗ってにこやかに近づいてきた。「遠くからようこそ!」と呼びかけられ、見ると何と昨年大変お世話になったマイニンゲン博物館の音楽部長マーレン・ゴルツ女史ではないか!彼女の好意によってミュールフェルトのクラリネットを手に取りつぶさに観察できたのだ。僕は図らずも日本から用意してきた彼女へのプレゼント(扇子と風呂敷)を渡すことができた。

Mw家が予約したホテルは、まさに僕が泊まろうとしたミュールフェルトのエルネスティーナー・ホテルで、僕が「満室」と断られた後、キャンセルが出てOKになったらしい。ここから歩いて3分のところにフェストの会場であるエリザベーテン・ブルクがある。

|

ミュールフェルト・フェストの会場となったエリザベーテン・ブルクの入り口

フラッグはブラームスとミュールフェルトのツー・ショット |

|

今回マイニンゲンで2泊したのは、ヘネンベルガー・ハウス(Hennenberger-Haus)というペンションだった。2月頃インターネットで予約したのだが、昨年泊まったザクセン・ホテルや、是非泊まりたかったミュールフェルトの住居を改築したエルネスティーナー・ホテルが満室だったのだ。

ホテルよりペンションと名乗っている方が簡素でカジュアルと聞いていたが、このヘネンベルガー・ハウスに限っては外観も内装も重厚そのものだった。階段や床は多分建築当時の分厚い木がそのまま使われているから、反ったり減ったりしていてまっ平らではなく、歩くたびにギシギシ、ミシミシと軋むが、それをうるさいとか不安に感じない人たちにはお勧めである。

ツインベッドで明るい日差しが差し込む広々とした部屋は、朝食付きで一泊70ユーロのはずだったが、清算してみるとなぜか50ユーロ。勿論文句を言う筋合いではない。

|

| 伝統的なこの地方の建築様式を今に伝えている |

|

| ヨーロッパで感動するのは宿泊料の安さです |

|

| 屋外で食べた朝食は気分最高だった |

唯一の欠点は1階のレストランにハエが多いことだ。ここに限ったことではなく、マイニンゲンのレストランではハエを追い払いながら食事をしなければならないことに業を煮やしていたので、オーナーのインゲボルク婦人に「日本には“ハエ取り紙”というのがあってとても効果的だけど、ドイツになければ日本から送ってあげようか?」と言うと「ごめんなさいね。それはこっちにもあるけどカッコ悪いから使ってないの」との返事。「だったら夜だけでもぶら下げておけば?」「そうね、これからそうするわ」と言っていたが、さて。 |

|

正面入り口付近は改装中。前夜祭が行われたブラームス・ザールは、

向かって左手階段の上にある |

|

ブラームス・ザールの前で

Mw嬢と |

夜7時、その名もブラームス・ザールというホールで前夜祭が始まった。ホスト役のセゲルケさんと半年振りに再会し握手を交わす。ヴィオットさんもお仲間と来ていて、約束の「ノルベルト・カイザー」のライブCDを渡してくれた。ドレスデンで見かけたDKGの幹部や、一緒に演奏したDKGクラリネット合奏団員の顔も見える。市や博物館のお偉いさんの長々とした挨拶は猫に小判でさっぱりだったが、ドイツ人が日本人並に挨拶好きだということは分かった。

お目当てのクラ五の演奏は素晴らしかった。クラリネットのハーゲン・ビエラー(Hagen Biehler)氏と弦楽カルテットは地元マイニンゲン劇場オーケストラのメンバーだったが、最初の一音から最後の一音に至るまで、緊密で緊張感溢れるアンサンブルを披露した。特にクラリネットを吹いたビエラー氏は、終始柔らかく温かい音色で、何の気負いも衒いもなく、ミュールフェルトもかくやと思わせる、しっとりと心のこもった演奏を聴かせてくれた。装飾が施された美しい天井に最後のコードが吸い込まれるように消えていった時、ホールは深い感動に包まれた。

だが、演奏が終わって10秒経っても拍手が来ないので困ったビエラーさん、客席を見渡しながら「あのー、終わったんですけど」というようにぺこりと頭を下げ腰を浮かせると、静まり返っていた会場から盛大な拍手が沸き起こった。誰もが自らの手でこの至福の静寂を破りたくはなかったのだ。僕は旧東独の小都市マイニンゲンの音楽家達が奏でた見事な演奏に感動するとともに、ブラームスとミュールフェルトのDNAがこの地に連綿と受け継がれていることを知り胸が熱くなった。

|

ゴルツ女史から祝福を受けるクラ五のメンバー達。

中央が現代のミュールフェルト?ビエラーさん |

|

5月26日

(土) |

セゲルケ氏によるオープニング演奏と各種レクチャー |

フェストのオープニングを飾ったのはセゲルケ氏とピアノのクリスティーネ・フェゼフェルトさんによるデュエットであった。セゲルケ氏が使用したクラリネットは(勿論)自作のミュールフェルトのレプリカ。演奏曲目もミュールフェルトやブラームスに因んだ曲ということで、マイニンゲン公爵とヘレーネ夫人の愛娘であるMarie Elisabethによる「ロマンスヘ長調」、ブラームスの弟子であるGustav Jennerの「ソナタト長調」などが演奏された。ツゲで出来たこの楽器固有の柔らかく軽やかな音色と、明るく楽しげな曲想がとても良くマッチしていた。また、音程も完璧で、かなり技巧的な早いパッセージも余裕を持って演奏していたことにも驚かされた。

|

| ちょっと我田引水気味?のPascall教授 |

オープニング・コンサートに引き続き、2つのレクチャーが行われた。NottinghamのRobert Pascall 教授による「ブラームスとミュールフェルト」と、LubeckのRenate/Kurt

Hofmann教授夫妻による「演奏家としてのブラームス」である。どちらも勿論ドイツ語なので残念ながら殆んど理解できなかったが、Pascall教授が言うには、ブラームスのピアノ曲「セレナーデとガボット」の旋律の頭の音をつなげると、何とクラリネット五重奏曲第2楽章の冒頭の旋律になるという。実際にピアノで弾いてみせたのだが、確かにa,fis,e,a,fis,e,a.fis.h.f.e~と響いた時には会場がどよめいた。すわ、世紀の大発見か!と、レクチャー後早速Mwさんと僕は教授を呼び止めて、そのピアノ曲の作品番号を尋ねたのだが「これには作品番号はない」という。「楽譜はどこから出版されているのか?」と更に食い下がると「ちょっと、急ぐので」とか言いながら、そそくさと会場を出て行ってしまった。な~んだかなー、という感じだ。

|

| Hofmann教授夫妻は仲睦まじく代わる代わる発表 |

Hofmann教授夫妻はレクチャーの中で、盛んにブラームスのピアノ協奏曲第2番について論じていた。多分それがブラームス自身のピアノによりマイニンゲンのオーケストラで試演された経緯を紹介していたのだろう。

1880年10月、マイニンゲン公ゲオルク2世に乞われ、ブラームスのよき理解者であったハンス・フォン・ビューローが新しい指揮者に就任すると、ブラームスは翌年の10月、ブダペストでの初演に先立ち、このマイニンゲン・オーケストラと出来立てのピアノ協奏曲第2番の音出しをするため、初めてマイニンゲンを訪れたのだ。さぞ読みにくかったであろう手書きの楽譜でクラリネットを吹いたのは勿論ミュールフェルトだったに違いない。時にブラームス48歳、ミュールフェルト25歳だった。

なお、大学でドイツ語を専攻したMwさんの補足によると、若い頃はピアノの名手であったブラームスは、歳とともに技巧が衰え、晩年にはそれを隠すためにペダルを多用した、と言っていたそうです。 |

| アンサンブル「Clarimonia」演奏 |

|

午後の部はトロンボーン四重奏によって開幕した。曲は何とミュールフェルトの作曲である。僕は知らなかったのだが、ミュールフェルトは作曲にもかなりの才能を示し、10数曲の様々な組み合わせによる楽曲を書き残したらしい。その殆んどの楽譜は現在マイニンゲン博物館に保管されているというが、なぜかクラリネットの曲はないそうだ。短いコラール風の「アダージョ」は、バッハのオルガン曲を思わせる重厚な響きで、印象的なメロディーもあったのだが、2、3分であっけなく終わってしまった。もう2度と聴けない貴重な体験が、心の準備不足で余りにも早く終焉を迎えたことの失望感が会場に漂ったことを敏感に察知したゴルツ女史の機転により、再度演奏が促され、今度こそ曲を脳裏に焼き付けようとする参加者は全身を耳にして聴き入り、大いに満足することが出来たのだった。 |

|

続いて演奏されたセゲルケさんを中心としたEnsemble Clarimoniaの演奏も素晴らしかった。ミュールフェルトに因んだ曲とのことだったが曲名は聞き逃した。楽器はバセットホルンも含め、勿論全てメイド・イン・バンベルク、セゲルケ工房製作のレプリカである。何時もながら感心するのはハーモニーの美しさだ。古楽器特有の柔らかい音色もさることながら、合唱のような純正調の響きが何者にも替えがたい。それだけ現代の楽器より音程に自由度があるということだろうか。よく見ると殆んど全ての音で音孔に指を立てたり被せたりして補正をかけている。早いパッセージでも音程は完璧だ。古楽器だから多少音程が悪くてもご勘弁というような甘えは、このClarimoniaにはない。来日の折には是非また聴きに行きたい。 |

|

| Maren Goltz と Herta Müllerによる新刊伝記紹介 |

|

|

| ゴルツ(左)/ミュラー女史による発表講演。表紙にはブラームスとのツー・ショットが使われている |

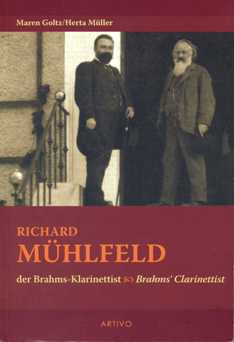

さて、いよいよ待ちに待ったミュールフェルトの新しい伝記本の発表である。このフェストに向けて周到に準備されてきた労作であり、今回のフェストの目玉と言ってよい。マイニンゲン博物館のマーレン・ゴルツ、ヘルタ・ミュラー両女史による共著だ。

ミュールフェルトの伝記については、過去にイギリスの女流クラリネット奏者パメラ・ウェストンの著作「Clarinet Virtuosi of the

past」の中に25ページに及ぶ記述があり、これがほぼ唯一の貴重な情報源となっていたが、今回の伝記「Richard Mühlfeld der

Brahms-Klarinettist」は、これをはるかに上回る500ページもあり、紙も上質のコート紙を使っていて手にずしりと重い。しかも嬉しいことに、左半分はドイツ語だが右半分にはその英語訳が載っている。ミュールフェルト家の親族が所有している手紙や肉親の写真なども豊富に掲載されていて、ミュールフェルトの生涯の全容は、この本によってほぼ明らかになったと言ってよいだろう。稀代の名クラリネット奏者ミュールフェルト没後100周年を飾る金字塔として、これを凌ぐ本はもはや絶後だろうと思わせる。

|

クラリネットを吹くミュールフェルト

(1894) |

この本の中で特に衝撃的だったのは、クラリネットを吹くミュールフェルトの写真だ。アンブシュアこそ口髭に隠れて見えないが、クラリネットを構える角度や指の形が初めて分かった。誇張されたA・メンツェルのカリカチュア(1891)とは程遠く、むしろL・ミヒャリクのスケッチ(1899)に近い。ブラームスやワグナーをも魅了したミュールフェルトの音とは一体どのようなものだったのか?せめてエジソンが蝋管蓄音機にその断片でも録音しておいてくれたなら!と恨めしく思うが、モーツァルトに対するシュタットラーに比べれば楽器や写真が残っているだけでも感謝しなければならないのだろう。

|

| 会場で取材を受けるミュールフェルトの親族 |

この本は他にも幾つかの特徴を持っているが、その最大のものは、ミュールフェルトの兄(次男)であるクリスチャンが書き残していた、四男リヒャルトの生涯にわたる膨大な演奏活動の記録と、各地の新聞に掲載された演奏会評を網羅していることだろう。ミュールフェルトが何時、どこで、何を演奏し、それがどのように評価されたのかが分かる。勿論絶賛調が多いのだが、その演奏はしばしばヴァイオリンや名歌手の歌唱に擬えられている。演奏会評はドイツ語のみだが、この本の副題となっているBrahms-Klarinettist(ブラームス吹き)という言葉も1898年の新聞記事に出てくるものだ。

また、巻末にはセゲルケ氏によるミュールフェルトの楽器に関する論文が収められている。この中で、ミュールフェルトが使用していたオッテンシュタイナー製マウスピースの計測数値が明かされている。それによると、ウィンドウの長さは現在より2mmも長い35mmあり、フェイシングは左右のレールで1mm異なっていて、短い方で21mm、チップ・オープニングは0.7mmだという。ベームのように短いフェイシングにウィーン・タイプのような極少の開き。何となく広いオープニングをイメージしていたのだが、うーむ、これをどう理解すればよいのか、また悩みが増えたようだ。

この本は当日フェスト参加者に35ユーロで即売され、Mwさんが1冊、僕が2冊購入した。僕の1冊は既に購入依頼者の手に渡ったが、興味のある方は出版元であるARTIVO

music publishing にお問い合わせください。 |

| ミュールフェルトのお墓発見! |

|

| 墓地というより公園。日本のような陰湿な感じはない |

昨年マイニンゲン博物館を訪れた際、ゴルツさんに、ミュールフェルトのお墓はどこにあるのですか?と尋ねた。答えはマイニンゲン郊外とのことだったが、残念ながら行く時間がないと告げると、彼女は親切にもパソコンの中から墓石の画像を捜し出して見せてくれた。それは想像していたよりずっと大きな白い塔のように見えた。どうやらミュールフェルトは丁重に葬られたらしいことを知り、先ずは安堵したものだった。

今回マイニンゲン再訪するに当たり、必ずやミュールフェルトのお墓にお参りしようと心に決めていた。だからマイニンゲンに到着して最初にしたことは、町中に掲示されている観光案内図から共同墓地らしきものを捜すことだった。すると、マイニンゲン駅の東側にFriedhofと表示された広い場所がある。辞書で調べるとまさに「墓地」だ。小さな町にそう何ヶ所も墓地があるとも思えないからきっとここに違いない。歩いても20分位だろう。フェストの前夜祭までまだ2時間ある。地図を頭に叩き込んで歩き出した。

|

| 静かに眠るゲオルクⅡ世(左)と妻のヘレーネ |

線路の東側は小高い丘になっていて、「山の手」と呼ぶに相応しい立派なお屋敷が立ち並んでいる。標識を頼りに延々と路地を登っていくと鉄柵に囲まれた公園のような所に着いた。深い緑の中に様々な形をした墓石が連なっているからここに違いない。見たところそう広くもなさそうだ。白い墓石は目立つからきっとすぐに見つかるだろうと軽い気持ちで片端からチェックして回ったのだが、これが甘かった。奥行きは意外に深く、探せど探せど見つからない。その内ひと際大きく立派な一対の墓石に行き当たった。碑銘を読むと、これこそマイニンゲン公、ゲオルクⅡ世とその后であるヘレーネの石棺だったのだ。地形的にもこの墓地のちょうど中央に位置している。であれば、この二人の寵愛を受けたミュールフェルトの墓もこの近くにある可能性が高いのでは、と気を取り直して周辺を重点的に探索したのだが、とうとう1時間以上経過して時間切れとなってしまった。

前夜祭でMwさんにこの話をすると「私も行きた~い。明日行きましょうよ!」ということになったのだが、問題はミュールフェルトのお墓の正確な場所を誰に聞くかである。

|

|

| ヘルタさんが書いてくれた地図。左上の小さな○が目的地 |

翌日、セゲルケさんに尋ねてみた。「ミュールフェルトのお墓?いやー、実は僕も一度も行ったことがないんだ。きっとゴルツさんが知っているから後で聞いてあげるよ」とのことだったが、この手の約束は守られた試しがない。

その内にミュールフェルトの新しい伝記本のプレゼンテーションがあり、本を購入してページをめくってみると、やはり中ほどに以前ゴルツさんが見せてくれた白い石柱のような墓石の写真が掲載されている。プレゼンを通じて、この本のコンテンツを実質的に纏め上げたのは、長年マイニンゲン・ミュージアムで学芸員として研究に勤しんできたヘルタ・ミュラーさんであることを突き止めた僕は、迷わず彼女に白羽の矢を立てた。

「お墓?勿論知っているわよ。行くの?場所はね、えーと」。そこですかさず紙とペンを取り出し、「ここに入り口が2箇所あって、この真ん中にゲオルクⅡ世のお墓がありますよね」と書いて渡す。「そうそう、このゲオルクのお墓の上の方に○○のお墓があって、その先が2つに分かれているけど、ここに△△のお墓があるから、そっちへ曲がってまっすぐ行くとこの辺にあるわ」と地図上に小さな丸を書いてくれた。ヘルタさんにとって地元の名士達が眠るあの墓地は、マイニンゲンの文化史そのものなのだろう。それにしても昨日下見をしていなければ、ミュールフェルトのお墓の場所を特定することは出来なかったに違いない。

|

遂に発見したミュールフェルトのお墓。

手前右が奥さんMinnaのお墓 |

午後3時頃、僕とMwさんと彼女のご母堂の3人は、難解なドイツ語のレクチャーを抜け出して、少々心許ないヘルタさんの地図を頼りに墓地に向かった。2回目ともなると迷うこともなく墓地に到着し、記憶を頼りにしばらく歩いてゲオルクⅡ世のお墓まで辿り着くことができた。ところが今回も事はそう簡単ではなかった。道は2つどころか3つにも4つにも分かれていて3人で手分けして探し回ったが一向に見つからない。どうしたものかと焦り始めた頃、お墓に花を供えに来た近所のおばさんが通りかかった。だめもとで本を開いてお墓の写真を示す。「ああ、それならこの先にあるわ」と指差す方向へ歩いていくと、あった。3mはある大きな白い墓碑に女神のレリーフとミュールフェルトの名前がが刻まれている。本によればベルリンのReinhald

Felderhoffという彫刻家の作だそうだが、女神が手に持っているのはどう見てもクラリネットではなく、望遠鏡のようにしか見えない。また、本の写真では分からなかったのだが、墓地全体のレイアウトがとてもユニークだ。ミュールフェルトの墓碑を奥さんのMinnaや多分その子供たちの丸く小さな墓石が取り囲んでいて、ミュールフェルト家の温かい家庭を髣髴させる。

墓碑の横にあるバラの木は幾つもの蕾を付けていた。「きっと命日の6月1日に花開くように植えられたのね」というMw母娘の会話に新鮮な感動を覚えた。恥ずかしながら僕には、写真を撮るのに邪魔な木としか映らなかったからだ。ミュールフェルトは今でもマイニンゲンの人々から愛され慕われている。それを実感できただけでも苦労して探し当てた甲斐があった。

|

| 地元レストランで夕食 |

散々歩き回ってお腹が空いた3人は、墓地からホテルに戻る途中、夜のコンサートに備えて腹ごしらえをしようとレストランを捜すことにした。ちょうど夕飯時になっていて、どこからともなく良い匂いが流れてくる。「地球の歩き方」にも載っていない小さな町なので、美味しいお店情報なんか全くない。じゃ、一番最初に見つけたレストランに入ろうよ、と申し合わせていたら、ちょうど川のほとりにZum

Goldener Zwinger というこじんまりした古めかしいレストランが目に留まった。窓ガラス越しに中を覗くと、人影はないがテーブルには綺麗に食器やナプキンが用意されていて、入り口の明かりも灯っているのでやっているのだろう。「グーテン・ターク」と言いながら中に入る。早い来客に不意を衝かれたウェイトレスのお姉さんが、お好きな席へどうぞと促すので窓際の一番明るい席を取った。だが、向かいの壁側の席を見ると何やら見たことがある木彫の顔が座席の上に付いている。近付いて見るとマックス・レーガーだ。どうやらそこがレーガーの定席だったらしい。レーガーは1911年から3年間、マイニンゲン宮廷オーケストラの音楽監督を務めたからありうる話ではある。ウェイトレスに確認すると、「そうだったみたいね」と含み笑いをした。彼女の齢で、いや彼女の両親ですらその事実を知るはずもないのだから。たまたま入ったレストランがレーガーお気に入りの店だったとは、今更ながらクラシック大国ドイツの奥行きの深さを思い知らされた。

|

| ナイディッヒのクラリネットソナタと三重奏曲 |

|

| 世界のナイディッヒといえどドイツ管はまだ勉強中? |

さてミュールフェルト・フェストの掉尾を飾るガラ・コンサートは、チャールズ・ナイディッヒによるブラームスのクラリネットソナタ2曲とチェロを加えたクラリネット三重奏曲の演奏であった。何しろ世界的な著名奏者である。会場の「ブラームス・ザール」は昼のレクチャー時とは打って変わり200人もの聴衆(町民)で溢れ返った。

だが、「何でナイディッヒなの?ドイツに幾らも素晴らしい奏者がいるのに、何もわざわざアメリカから(ベーム吹きを)呼ぶこともあるまいに」という、僕が当初から抱いていた小さな疑念と危惧は不幸にも的中してしまったようだ。

このコンサートの味噌は、ナイディッヒがセゲルケ工房製作のミュールフェルトのクラ(オッテンシュタイナー)のレプリカを使って演奏することだったのだが、セゲルケさんがオープニング・コンサートで使用した同じ楽器とは思えないほど音が硬く、鋭く、あたかも楽器が悲鳴をあげているように聴こえたのだ。おまけに、ソナタ第1番のソロが始まって20小節も行かない内に指を間違えてミストーンを発生させ、僕の前方に座っていたDKGクラリネットアンサンブルのメンバーが顔を見合わせたり、ひそひそ話を始めるという有様だ。

ピアノとの合わせも足りなかったのか、時にずれたり、ピアノがソロを見失って無伴奏状態になったりもした。僕の前列に座っていたヴィオットさんも、ミスがある度に僕の方を振り向いては顔をしかめる。僕も目くばせをして応じたのだが、周りのお客が怪訝そうに我々を見るのでひやひやした。ナイディッヒにとっても不運だったのは、第2番ソナタの途中でトーンホールに水が溜まってしまい、演奏を中断してスワブを通さなければならなかったことだ。僕には楽器がグズっているように感じられたのだけれど、、、。それでも普段クラリネットや、ましてブラームスのソナタなど聴いたこともない大部分の聴衆は拍手喝采だった。

2曲のソナタが終わって休憩に入ると、ヴィオットさんとドイツ人仲間の2人が口角泡を飛ばして議論を始めた。きっと今の演奏への不満を述べ合っているだろうことは様子から窺い知れる。するとヴィオットさん、急に僕の方に向き直り「この日本人の意見を聞こうじゃないか」と言ったらしい。3人の視線が一斉に僕に向けられた。僕は率直に「音色が鋭くて耳障りだった。きっと息が強過ぎるからだと思う」と英語で言った。それをヴィオットさんがドイツ語に訳す。その間2人はヴィオットさんの口元を凝視している。やっと意味が通じたのか2人は同時に大きく頷き、ハンブルクの楽器店経営者というおじさんは僕に握手を求めてきた。何だかこの光景は、昔「スネークマン・ショー」のカセットで聴いた林家三平の中国公演のコントを想い起こさせた。三平がしゃべった小話の意味を通訳が中国語に訳し終えると、それまでシーンと静まり返っていた会場が一斉にドッと沸くというものだ。

肝心のセゲルケさんはナイディッヒの演奏をどう感じたのだろう、とロビーで尋ねてみた。セゲルケさん、この質問にちょっと困った表情で慎重に言葉を選びながら一言「、、、Very Interesting !」。

後半の三重奏曲は前半よりずっと出来が良かったが、聴衆から最も喝采を浴びたのは、自発的で感興豊かな演奏を披露したMichael Sanderlingというチェリストで、彼が只者ではないことは誰の目(耳)にも明らかだった。

そんな訳でとうとう最後まで、ナイディッヒと日本人女性ピアニストの演奏からは、僕が、そして多分コアな50人の参加者が期待していた“ブラームスのピアノ伴奏で演奏するミュールフェルト”の姿は片鱗も見出せなかった。彼らは100年に一度のミュールフェルト・フェストに招かれてブラームスを演奏することの意味さえよく解かっていなかったのだと思う。むしろ問題は、彼らを選んだ側にあったのだろう。

帰り際、セゲルケさんに「あなたの音のほうがずっと素晴らしかったですよ」と伝えると、「彼はまだあの楽器を手にして1年だけど僕はもう30年も吹いているからね」と遠慮がちに笑った。 |

5月27日

(日) |

帰国の途 |

|

最後に少しつらい思い出を書かなければならない。ノルトハウゼンもマイニンゲンも、1990年の東西ドイツ統合までは東ドイツに属していた。統合といえば聞こえは良いが、事実上、東ドイツは西ドイツに吸収され、消滅したのだ。正式名称を「ドイツ民主共和国(DDR)」といった東ドイツで、如何に非民主的な政治が行われていたか、あらためて言うまでもないだろう。だが、東ドイツ国民は、統合によって自由と民主主義を獲得すると同時に、西側の強大な資本流入と競争原理に晒されることとなった。生活と価値観の激変が東ドイツ国民に与えた影響は計り知れない。旧東ドイツの失業率は旧西ドイツの倍の15%以上だという。変革には光と陰がつき物だが、マイニンゲンで陰の部分を垣間見た。

ある日、帰りのチケットを購入しようとマイニンゲン駅へ足を運んだ。すると駅の横の空き地で、平日だというのに昼間から中高生位の男女数名が、大声でわめきながら酒を飲んでいる。一人の男は飲み終わったビンを駅のレンガ塀に投げつけて割った。相手は子供だが、酔っているから目を合わせずに駅舎へと入る。駅の窓口では、おばさんが一人、女性の駅員からチケットを買っていた。ベンチに座って順番を待っていると、先程の不良が二人、駅に入ってきて大声で僕に向って何かを叫ぶと改札の方へと姿を消した。ややあって二人は脱兎のごとく駅から逃げ去ったが、その後を一人の少年が追って来て、チケットを買っていたおばさんに何やら訴えた。どうやらおばさんはその少年の母親らしい。事情を聞いた母親は、今度は駅員にしきりに何かを訴え始めた。駅員は特に慌てる様子もなく、どこかへ電話を掛けた。僕がチケットを買って駅を出ると、もはや不良たちの姿はなく、パトカーで駆けつけた警察官に事情を説明する親子の姿が目に入った。二人の不良は、僕に「今からカツアゲするから見てろよ!」とでも言ったのだろう。

マイニンゲンを去る日、早朝6時に一人でホテルから駅へと向った。駅へ行くには大通りに沿って行くのが無難だが、英国庭園を斜めに横切る方が近道だ。過日の不良たちの事が脳裏をよぎったが、荷物も多いし、まさかこんな朝早くからたむろしている事もあるまいと公園に足を踏み入れた。これが甘かった。前から5,6人の屈強な若者達が向って来る。ヤバイ雰囲気だ。僕を見ると一人が下を向いてリーダーらしき男に話しかけた。「どうする?やっちゃう?」。中学生の頃、日本一柄の悪い地域に住んでいたGmには、彼らの心理が手に取るように解る。辺りには誰一人いない。今更背を向けて引き返せすそぶりでも見せれば彼らのやる気にきっかけを与えるだけだ。迷っている暇はない。僕は近づいてくる彼らに手を挙げ、にこやかに全員を見回してこう言った。「Guten

Morgen!」。すると意外な事に、彼らはまるで「魔弾の射手」の「狩人の合唱」のような見事なユニゾンで「Guten Morgen!!!」と返してきたのだ。それからは決して振り返らず、高鳴る鼓動を鎮めつつ駅へと向った。

完

|

|