| 2007�N12��25���i�j |

| �S�C�ڂ̂˂��� |

|

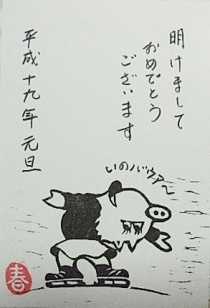

| �Q�O�O�W�N�̔N���͂ق̂ڂ̌n�B�݂��̏ꏊ�͓y�U�ł͂Ȃ��A�N���[�^�[�ł� |

�N��������ƍ���I�����B���N�q�N�͖l�̊��x������A����Ċҗ�Ƃ������ƂɂȂ�B�i�C�����I�ɂ͂S��ځH�j

���w�P�N���̍����璤�葱���Ă����N���̔ʼn悾���A�P�X�U�O�N�i���P�j�̏��˂��݂��琔���č��N�̂͂S�C�ڂł���B���N�̃L�[���[�h�́u������v�u�݂��v�u�唭���v���B���{�̌��T���q���u������v�����ɐڋ߂��Đ����ȃf�W�^���摜���B�e���Ă�����A�E�T�M���Ƃ���v���Ă����u�݂��v�̎�́A���͂˂��݂������Ƃ����u�唭���v�̂��b�B

�����邩�ȁ[�H��������ˁ[����[�ȁ[�A�Ƃ�����ŁA�����₩��́u�ˁA�˂��݂ł����I�v�A�˂��݂���́u�����H�v�Ɛ����o�����������̂����A�]����ʂ͂Ȃ��������B |

|

|

| 2007�N12��23���i���j |

| ����A�|�I�P |

|

��N�P�Q���̍ŏI���K���́A�������Ə̂��āA�c�����������Ă݂�������̖��Ȃ������ʼn��t���銵�킵�ł���B���N�͂P�Q���P�V���̌��j�����������A���̂��悻�P�����O�A���c�s�g�c���ւ̏o�����t��̃��n�[�T���̌�A��搶���l�̂Ƃ���֗��āA�u����l����q�˂��Ă���ǁA�N�����l�b�g�t�҂ɂƂ��čō��̃\��������Ȃ��ĉ��ł����H�v�ƕ����̂ł���B�����ƃw���Ȃ��Ƃ��l��������ȁ[�A�Ǝv���Ȃ�����A�u����ρA�x�[�g�[���F�����̂R�y�͂̃\������Ȃ��ł����H�v�Ɠ������B�l�͂��̐́A���U�ň�x�ł��I�P�̒��ł��̃\�����������玀��ł������Ƃ܂Ŏv�������̂��B�i�{���Ȃ�����R�炢����łȂ����Ⴂ���Ȃ����ǁj

���̗��T�̗��K�ɂ͏o���ŎQ���ł��Ȃ������̂����A�p�[�g���[�_�[�̂h���N����A�u���N�̏������́A�f������̗v�]�ő��̑�R�y�͂���邻���ł�����A�K���o�Ȃ��Ă��������v�ƃ��[���������B��搶�́A�P�V�����l�̊|�I�P�Ō�̗��K���ɂȂ邱�Ƃ�m���Ă��ċC�𗘂����Ă��ꂽ�̂ł���B�u�V���ƒn���v���ȁA�h���H�W��S�y�́A�A�C�^���A��z�ȂȂǂɑ����āA�Ō�ɑ��̑�R�y�͂��̑z�������߂ĉ��t�����Ă�������B�x�[�g�[���F�������ق̐��E�̒��ōŌ�ɓ��B�����ł������Ȓ��ׂ��N�����l�b�g�őt�ł����Ă��ꂽ���ƂɊ��ӂ��Ȃ���B

���K�I����A�c���ɑޒc�̈��A�������B���t�ɒ�N���}����̂ő�D���Ȋ|�������˂Ȃ�Ȃ����ƁA�C���y�N�̌�C�ɂ͂e���̂e���N�𐄑E���������ƁA�m�o�n�̗����͌p�����A����͓�������T�|�[�g�����Ă����������ƁA�Ȃǂł���B

�|�I�P�ݗ��ȗ��T�N�]��A�C���y�N�Ƃ��ē��ɑI�Ȗʂɂ����āu�|�I�P�炵���v��Nj����Ă����B��搶�Ƃ����|���ւ��̂Ȃ��w���҂āA�����Ɋ������A�}�I�P�Ƃ͈�����悵�����������炾�B�u�X�R�b�g�����h�v�A�u�x�g�V�v�A�u�O�p�X�q�v�A�u�G�j�O�}�v�A�����č��̓V���[�x���g�́u�O���[�g�v�ɒ���ł���B�ݗ��Ԃ��Ȃ��A�}�I�P�ɂƂ��Ă͊m���ɕ��S���傫�������m��Ȃ��B�ꕔ�c������̕s���̐������ɓ����Ă���B�����A�����̓��������ƒc�������́A�u�����A���̋ȋ�J�������Ǘǂ��Ȃ������ˁv�Ǝv���Ԃ��Ă����ƐM���Ă���B

|

|

|

| 2007�N12��7���i���j |

| �����̍��̃��n�l�X |

|

|

|

| 2007�N11��27���i�j |

| �悤�����I |

|

|

|

| 2007�N11��16���i���j |

| �|�}���R |

|

�o�C�G�������������l���ɗ��邱�Ƃ́A�s���e���ɓ\���Ă����|�X�^�[�ȂǂŒm���Ă����B�o�C�G�����������Ƃ����A�h�C�c�ł��x�������t�B���ƂP�A�Q�𑈂����ꗬ�̃I�P���B�Ƃ��낪�A���C����R�E�V���g���E�X�u�c�@���g�D�X�g���v���s�l�C�Ȃ̂��A�w���̃����\���X���C�}�C�`�Ȃ̂��A�`�P�b�g�̔���s�����F�����Ȃ��炵���A���O�Ƀf�B�X�J�E���g�E�`�P�b�g�̒m�点���͂����B�l����̂Q�̗��R�ōs��������Ȃ������̂����A�����ƂȂ�Θb�͕ʂ��B����A�Ȃ̃`�P�b�g��\������ŃA�N�g�V�e�B�[�E��z�[���������ƁA���r�[�ɂ̓N���V�b�N�R���T�[�g�ł͗]�茩�����Ȃ��A�����𒅂����E�����B�����ނ낵�Ă���B�}篊w���������s���ꂽ�炵���B���ŋ��R������|�I�P�̔��l���@�C�I���j�X�gSz����̘b�ɂ��ƁA�u���̎q���̃`�P�b�g�ȂA�P���Q��~�̏�ɂT�O�O�~�̃X�^���v�������Ă������̂�`��v�Ƃ̂��ƁB

�o�C�G�����̗��������͕l���������������̂����A���t���͎̂��Ɏ��ꂽ���̂ŁA�������Ƃ������x���������B�h�C�c�l��R�E�V���g���E�X������ƁA�ǂ����Ă������y�����ɉ��t����̂��낤�B�e�\���̌����ꂪ�I���Ɓu�ǂ��H���̏�肭��������ˁv�݂����ɒ��ԂƏΊ�����킷�B���y�����l�ЂƂ肪�����I�Ŋy�킪�肫��A�S�̂Ƃ��ĕ��������˂邩�̂悤�ɖ����I���B���āA�N�����l�b�g�́H�ƌ���ƁA�����̏��Ԃ̓x�e�����̃V���e�t�@���E�V�����O�ł͂Ȃ��A������l�̎Ⴂ�\���N���A�N���X�g�t�@�[�E�R���x�b�g�̂悤���B�ނ̎p�͂Q�O�O�T�N�̗������Ƀe���r�Ō����̂����A�m���N���X�^���̃}�E�X�s�[�X��ǂ����Ő����Ă����B���̎��A�N�Ȃ̂����m�F���悤�ƃo�C�G�����̃z�[���y�[�W�������̂����A�ނ̖��O�͂Ȃ������̂ŁA���̔N���f�r���[�������̂����m��Ȃ��B

|

| �R���x�b�g�N�̓h�C�c�l�ɂ��Ă͏����Œ��� |

�ނ͓�����_�炩�����N���A�[�ȗǂ������������Ă����̂ŁA�y�����ŏo�҂������Ęb���������B���ɎႭ�C�����ȍD�N���B�u�����ɂ̓h�C�c�N�����l�b�g�̃O���[�v�������ł���H���H���Ȃ������̃����o�[�Ȃ́I�i�镔�j�V���[�w�C��i�l�ˁj�Z�C�L�͗F�B����B�}�T�m���E�R�o���V�H����A�m���Ă��BVorspiele(�I�[�f�B�V����)�ʼn�����BVery

Nice Guy����v�Ƃ����悤�ȉ�b�̌�A���悢��{��ɁB�u�y���H�E�����c�@�[�B���N�̂S���ɐV�����̂ɂ����B�}�E�X�s�[�X�̓t�����X�Ǘp�̃|�}���R�Ƀ��@���h�����B����A�h�C�c�ł͒����������m��Ȃ����ǁA�l�̐搶�i�y���c�F�j�������������v

�Ӂ`��A�|�}���R�ˁ[�B���������B�w������ɑ嗬�s���Ėl���Q�{���炢���������ǁA�݂�ȗ��Ƃ��Ċ����Ă��܂����B���ł͖w��nj������Ȃ��Ȃ������ǁA���������x���M�[�̖���A�V���p���h���N���N���X�^�����ȁ[�B

�P�V������~���[�U����T���g���[�z�[���A���t�F�X�e�B�o���z�[���ȂǂŃR���T�[�g�����邻��������A����s���ăR���x�b�g�N�̃|�}���R����a���o����鉷�������F���Ă��������B�����čs������K���ނɉ���ĂˁI

|

|

|

| 2007�N11��11���i���j |

| ���R���t��Q�O�O�V |

|

| ���N�͂ǂ�ȏo����҂��Ă���̂��y���݂ł��I |

���悢�旈�T�ɔ����ĎQ��܂����A�u���R���t��Q�O�O�V�v�B���͗�N�ʂ艡�l�����̈�فB����łU�x�ڂ����A���N�̓Q�X�g�����ŁA���ɃC���^�[�l�b�g�Ȃǂ���T�O�O���ȏオ���債�Ă��邻��������A�傢�ɐ���オ��ɈႢ�Ȃ��B�T�v�͈ȉ��̒ʂ�ł��B������ł�����܂��傤�I

�y�����z�Q�O�O�V�N�P�P���P�V���i�y�j

�E��t/�P�Q�F�O�O�E���J���n�[�T��/�P�R�F�O�O�|�P�T�F�R�O�E�R���T�[�g/�P�U�F�R�O�|�P�W�F�O�O

�y���z���l�����̈�فi���l�s����s�V���Q�|�V�jJR�֓��w����R��

�y��W�y��z�p�C�v�I���K��������������y��i�A���A�����ʼn^�Ԃ��Ɓj

�y�Q�����i/���t���x���z��ؕs��

�y���t�ȁz�u��������i���Ȃ�v�u�z���X�g��P�g�ȁv�u�I�[�����Y�E�I�u�E���u�v�u�v�ق��i�y���͓����z�z/��������j

�y�Q����z�����i�P�P/�P�Q�j�܂łɐ\�����߂Q�C�O�O�O�~�A�����\�����݂͂Q�C�T�O�O�~�i���w�͖����j

�y���Q���镨�z�y��A���ʑ�A�Q����A�i�J�����A���ٓ��A�G�Ёj

�ڍׂ́�http://www.yamaha.co.jp/jiyuuensoukai/index.php

|

|

|

| 2007�N11��1���i�j |

| ����ǃ^�� |

|

| �W���̃^���i���j�A�Z�Q���P���i�����j�A�o�b�N���i�E�j |

�N�����l�b�g�̕��i�̒��ŁA�}�E�X�s�[�X��[�h�A���K�`���[�Ƃ������u�d�|���v�Ɏ����ʼn��F�ɉe����^������̂��u�^���v���Ƃ������Ƃ͈ĊO�m���Ă��Ȃ��B�����ɋ߂��u�㗬�v�̕��i�����瓖�R�Ȃ̂����A�\�����P���Ȃ����ɁA���ǂ�ł��������낤�Ǝv���Ă��܂��B�^���[�J�[���A�^���ɂ͓��ʂȉ���������{���Ă���i�炵���j�̂��B

�l�̃G�[���[�́A���[���b�p�����ɂS�S�RHz�������_���Đv����Ă���悤�ŁA�T�U�����̃^�����t���Ă���̂����A��ɂR�����قǔ����Ďg���Ă����B����������}�G�X�g���E���C�X�^�[����u����Ȃ�ǂ������ˁ[��B�����Ƃ������ƒ����̒������ȁv�Ƃ̂����邪�����ꂽ�̂ŁA�m���g�n�E�[���̏��т���ɑ��k�����Ƃ���A�ߓ������̐܂ɁA������Z�Q���P�H�[����̂T�W�����ƂT�X�����̃^���Ղ��Ă��܂����B���ɂ��������Ȃ��B

�O�Ϗ�̓����́A�㉺�̃��^�������O���Ȃ��A�W���C���g�̕⋭�ɂ̓J�[�{���t�@�[�o�[���g�p���Ă��邱�ƂƁA�c�`�m�R�̂悤�Ƀ��^�{���b�N�Ȍ`�B���̌��ʂȂ̂��A���Ɏ��R�ɋ������g����悤�Ɋ������̂����A����|�I�P�̗��K�ł�������g�����Ƃ���A��搶���J����ԁA�u����HGm����y��ς��܂����H�v�A�u����A���́`�A�^�������A�A�v�Ɠ�����ƁA�u�����Ƌ������S�R�Ⴂ�܂��ˁ[�B�{���������Č��ɗn�����������ł��v�Ƃ̂��ƁB�܂����o�����Ƃ͎v��Ȃ������B�����Ă��Ă������������̂����A�����Ă�������̂Ȃ̂��Ƌ������B

|

| �o�b�N���͐^�����ł͂Ȃ����A��a���͂Ȃ� |

���̈ꌏ�ł�������C���D�����������́A���̃��C�i�[�E�~�����[�E���N���搶���A�a�J�̃A�N�^�X�Ŕ̔����Ă���^���Ɍ��݂�������Ƃ��Ă���Ƃ����h�C�c����̕��]�������ɋ��݁A�����A�N�^�X�ɕ����Ď��t�̏�A�P�{�w�����Ă����B

BACKUN�i�o�b�N���j�Ƃ����ӂ������l�[�~���O�̂��̃^���͌`���w�������A�������ɂ�炸���\�I�ɂ̓Z�Q���P��肳��ɑf���炵���^���Ǝv��ꂽ�B�J�[�{���t�@�C�o�[����������Ă��Ȃ��O���i�f�B�����i�R�R�{����������j�T�V�����̂���́A�Ƃɂ��������ב�R�炳�����ɕϊ����Ă����Ƃ��������ŁA�s�A�j�b�V���ł������r��邱�ƂȂ��A�傫�ȉ��̒���ɂ��X���[��K�[�g�����ɂ����₷���B

�Ȃ����Z�Q���P���l�A�^���̉����A�܂��ǂƂ̃W���C���g�������ɂ��������A�v���̃��y�A�[�E�}���̏����āA�u�A�����A���t�@�v������ɖ��ՂȂ��h���ČŒ����������ʁA�������͊��S�ɂȂ��Ȃ����B

���āA��搶�����x�͉��Ƃ�������邩�A���̗��K���y���݂ł���B

|

|

|

| 2007�N10��29���i���j |

| YouTube |

����͂�����ł��B���[�`���[�u�ɂ���Ȃ���f��������Ȃ�āB

���͂P�V�N�O�̃��C�X�^�[���t�ł�E�F�[�o�[�̃N�C���e�b�g�̑�S�y�́B�������S�����̉��t���������Ē����}�̂߂���e�N�ł��B�����]���Ē��q���ς���ɂȂ�Ƃ��ȂA���ł͂ƂĂ��z���ł��܂��A�������ƂĂ��D�������Ă܂����B�B�Ȃ��A���J���̃X�g�o�C�̓x�������t�B���̃R���}�X�A�������̈��i�O����ł��B

http://www.youtube.com/watch?v=z1cb6T2w368

�����Ɍ����Ɂu�U�r�[�l�E�}�C���[�v�Ɠ��ꂽ��o���o���B���̃C�M���X�̓V�ˏ��N�W�����A���E�u���X�N�ƁA���������N�����}�[�̃h�b�y���E�R���`�F���g�Ȃ�^�����Ă��ł��ˁB���܂��ɉp��Ńu���X�N��J�ߏ̂����肵�Ă܂��B�i�����[�j

���ɂ����[�c�@���g�̃R���`�F���g��G�p���p�ŗx��悤�ɉ��t���Ă���A����Ń��[�c�@���g�̃N���܂ł͑�Q�y�͂������Ƃ�搂��������肵�Ă��܂��B�u�Ȃ�قǁA�������̉��͂��̎w�g���Ő����̂��`�v�ȂǂƋ����͐s���܂���B

http://www.youtube.com/results?search_query=sabine+meyer

|

|

|

| 2007�N10��22���i���j |

| ������[�I�I�I |

|

| �R�N�O�̏t�Ԃ����B���i���ō� |

��͂�A�����|�I�P�̗��K��ŕ������\�͖{���������B���ƁA���̏t�Ԃ�����A���{�ōł����Ђ���u���{���y�R���N�[���v�i������u���R���v�j���@�C�I��������ŁA�Q�ʂȂ��̃u�b�`�M���ŗD�������̂��B�Ƃ��Ɖ��̋L���������������B

�S�N�O�A���߂Ċ|�I�P�Ɓu�`�S�C�l�����C�[���v�������������́A�܂����ǂ��Ȃ����w���������̂ɁA���̊Ԃɂ����Z�R�N�����Ȃ�āA�A�A���h�ɂȂ����ˁB

���߂łƂ��I�ǂ������ˁI���ꂩ����撣���āI���ꂩ��A�܂��|�I�P�ɗV�тɗ��ĂˁI

���R���F�o�C�I��������P�ʂɒ����t�Ԃ���

|

| �o�C�I��������łP�ʂ̒����t�Ԃ������s�V�h��̓����I�y���V�e�B�R���T�[�g�z�[���łQ�O�O�V�N�P�O���Q�P���A�Έ�@�B�e |

�@��V�U����{���y�R���N�[���i�����V���ЁA�m�g�j���ÁA���ʋ��^�E�O�䕨�Y�j�̖{�I��V���[�Y�Q���ڂ͂Q�P���A�����I�y���V�e�B�Ńo�C�I�������傪�s��ꂽ�B�P�R�V�l�̉��傩��R�x�̗\�I��ʉ߂����S�l���A�\�����G����w���̓����t�B���ƃ`���C�R�t�X�L�[�̃o�C�I�������t�Ȃ������B�v�ۓc�I�A����q��P�P���ɂ��R���̌��ʁA��P�ʂɂ͑��ʂȉ��F�Ō����ɒ���i���傤�����j���������t�Ԃ���i�P�W�j�������|��t���R�N�����I�ꂽ�B���̓��܁E���I�҂͎��̒ʂ�B�i�h�̗��A�R�ʂ͉��t���j

�@��Q�ʁ@�Ȃ�����R�ʁ@���]�}�I�i�P�U�j����㋳���t���Q�N�A�R�c�����i�P�X�j�������|��P�N�����I�@�������D�i�P�V�j���˕����q���R�N����J�܁i���O�܁j�@�������D�y�~�Î���Áz

|

|

|

| 2007�N10��10���i���j |

| ���ӂ��A�������I |

|

�����A�������ő�}�ւ��z�B����ė����B��̓l�b�g�I�[�N�V�����Ŕ�����H�E�S�C�U�[�����t����u���[���X�u�N���܁v��LP���R�[�h�B������̓N���}��厏�Ō�����MINI�̃X�s�[�h���[�^�[�ƃ^�R���[�^�[�p�̕����Ձi�Q�[�W�E�t�F�C�X�ƌ����炵���j�ł���B

|

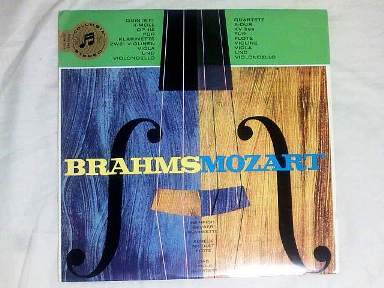

| ���N�̖��������Ď�ɓ��ꂽ�S�C�U�[�̃u���[���X |

�S�C�U�[�̃u���[���X�́A�l�������Ă��郂�[�c�@���g�ƃE�F�[�o�[�̃N���܂�LP�Ɠ������w���̍��������ꂽ���A�J�b�v�����O�����[�c�@���g�̃t���[�g�l�d�t�i�I�[�����E�j�R���j�������̂ŁA���܂����������S�������A畏����Ă�����ɔp�ՂɂȂ��Ă��܂����B�����듖���͐��������̏������߂�1���̃��R�[�h�������ゾ�B��N�A�U�X���Ã��R�[�h���Ȃǂ�����đ{�������̂̌����邱�Ƃ��o���Ȃ������̂����A�ߔN�A�l�b�g�I�[�N�V�����Ȃ镶���̗���ɂ���čđ{�����\�ɂȂ����B

���N�O�ɃA���[�g�������Ă������̂��Y�ꂽ���ɁA�ˑR�o�i��m�点�郁�[���������Ƃ����킯���B�A���ł�1���~�ȏ���������A�����Ƃ���搂�����ʂ�V�i���l�̏�ԁB���������Ă݂������A�悸�͉�ꂽ�܂܂̃��R�[�h�v���[�������Ƃ���n�߂Ȃ���A�A�A�B

|

| ��������ؒ��J�ōD�������Ă� |

MINI�̃��[�^�[�̕����Ղ͓�������i�����Ȃ��j�C�ɓ���Ȃ��_�̈�������B�X�^�C�����O��C���e���A�͟����Ă���̂ɁA���l�������^�}�i�t�H���g�j�������u�h�C�c�[�v���Ċ����ŃZ���X���Ȃ��̂��B

�����A�������͕ς����ɂ��s�����A�䖝���邵������܂��Ǝv���Ă����Ƃ���A���������Ƃɐ��̒��ɂ͓������Ƃ��l���āA���ۂɎ��������z�Ƃ��镶���Ղ삵���l�������̂��B���̂������U����Љ���L����ǂ�ŏ����������������A�������Ȃ��������Ă��܂����B�{���������������Ղ͊��҂Ɉ�킸���ɐ��I�ȍ�肾�B���͂��̎��t�������A���Ȃ��|����Ő_�o���g����ƂɂȂ肻���ł���B�T�����҂��������B

|

|

|

| 2007�N10��8���i���j |

�悤����!

|

|

|

|

| 2007�N9��18���i�j |

| �N�����l�b�g�E�t�F�X�e�B�o�� in �啪 |

|

| �����Ō��������i���o�[�R�Q�O�P |

�����̓Z���g���A��`�s�������o�X�������̎��̏a�Ɋ������܂�A��s�@�ɏ��x���̂ł͂ƃn���n�����ʂ����������A�A��͋A��ő啪��`�֒������̂�ANA���É��֗����̂P�O���O�B�W���ɗU������Ă̔�я�肾�����B��^�䕗�����Ă������A�悭���܂������ʂ薳���ɋA���Ă��ꂽ���̂��B

|

|

| ���J�~��啪�w�O |

�Ă����Ẵp�����������������w�̓X |

�l���Ă݂�A�啪���ɑ��ݓ����̂́A�k��B���q�s���䒬���w�Z�U�N���̎��A�C�w���s�ŕʕ{�ɍs���Ĉȗ��̂��Ƃł������B�t�F�X�e�B�o�����J���ꂽ�啪�s�̊X���݂͌����čC�����Ă���Ƃ�����ł͂Ȃ����A���������ɌÂ����j�╶�������������A���Ԃ�����Δ`���Ă݂����}�j�A�b�N�Ŗʔ������Ȃ��X�����������B����ɊF���邭�e�������ȁB

|

|

| ���y�̈̐l�A��F�@�ق̑� |

�|���g�K���Ƃ̌q������Â� |

����̃t�F�X�e�B�o���ł́A���z�̌�ʔ�ƕГ��T���Ԉȏォ���ĎQ�������Ȃ�̎��n���������B�z���c�̖{�Ԃ̓s�^���Ƒ��������āA�ƂĂ������Ƃ�Ɨ������������t�ŁA���c�̂́A���C�����A�Ƃ�����Ɠ��₩�Ō��������t�Ƃ͖��炩�Ɉ�����悵�Ă����B�h�C�c�ǂ̉��Ƌ����̖��͂��A���������`����ꂽ�Ƃ����艞���������邱�Ƃ��ł����B�����A �{�ԑO�Ɂu�z���c�̉�v���Љ�Ă��ꂽ����A�i�E���X�ɂ͂����������ȁ[�B���̐��͂����ƁA�O��Ղ��o�X�K�C�h�̂悤�Ȍ����Ŏd���Ă����l�b�̂��o����ɈႢ�Ȃ��B�܂��A�u��������Q�������z���c�̉�v�Ƃ��������肪�C�ɓ���Ȃ��B�܂��A�o�������P�W���̓��A��t���ʂ�_�ސ�͓����ƂЂƂ�����ɂ���Ă��v��������܂����A�l�͐É������A���ɂ����A�L���A�R�`�A���ꂩ��y���Q������������������̂��B����Ƃ��啪�ł́u�����v�Ƃ����u�����h���ĊO�厖�ŁA�u�L���v��u����v�Ȃ�Ă��������A�Ƃ������o�Ȃ̂����m��Ȃ��B�ɂ߂��́u�h�C�c���I�[�X�g�����A�Ŏg���Ă���N�����l�b�g�v�B�u������Ĉ�̂ǂ�Ȃ��I�v�ƃc�b�R�~�����Ȃ������A�r�[�ɓ��̒��̓J���K���[�ƃI�[�W�[�r�[�t�ƃA�{���W�j�Ŗ��t��ԂƂȂ����B���������o���Ƃ�������̑啪�����ɗ^���Ă��܂������̌���������ɂ́A���㉽�\�N�̉͐���ւĂ悢�̂��낤�H���̓����̓J���K���[�i���͒m��Ȃ��j���B

|

|

| �F����A����J�l�ł����I |

�E�B�[���Ŕ�����T�V���c�ɂ́A�A�A |

|

|

|

| 2007�N9��13���i�j |

| �N�����̋������ˁ` |

|

| �g���Ă����h�R���i���j�ƐV�����\�t�g�o���N�̂W�P�USH |

���x�̃P�C�^�C�͂�����Ɗ������̂ł���B�\�t�g�o���N����ŋߔ������ꂽ�W�P�USH�Ƃ������̋@��́A���܂Ŏg���Ă����h�R���̃��[�o�ɔ�ׂĊi�i�ɏ������Čy���B���݂͖��ŁA�d���͂X�O�������Ȃ��A�|�P�b�g�̒��ň����|���邢��ȃA���e�i���Ȃ��i����펯�H�j�B����Ȃ烏�C�V���c�̋��̃|�P�b�g�ɂ������ۂ�Ǝ��܂�B����荡�x�͍̂ŐV�^�X���C�h��������A�Ⴂ�l�̂悤�ɃJ�b�R�悭�P�C�^�C���J�����Ȃ��Ƃ��������ȃR���v���b�N�X�����������Ȃ��Ă��ށB�����A���ƃP�C�^�C���[�d�X�^���h�ɗ��Ă�K�����������̂����A���ꂪ�������d�r�̎������k�߂�̂������ŁA�Q�N������Ƒ҂����Ԃ��Q�A�R���ƂȂ�A�R�N����ƑS���[�d�ł��Ȃ��Ȃ�B�d�r���������悤�Ƃ���ƂS�C�O�O�O�~�������̂ŁA��������ŐV���f���ɔ��������悤���A�ƂȂ�B�O���������������������܂�܂ƃ��[�J�[�̏p���ɂ͂܂��Ă��܂����B

����̋@��I�т̏����́A�C�O�ł����̂܂g���邱�ƁB�O��̃h�C�c���s�ł̓h�R���V���b�v����C�O��p�@�����čs�����̂����A�葱�����ʓ|���������A�����Ă���̂��p���������قǃ_�T���Ďg���ɂ����@�킾�����̂ň�ՂŒ��肽�̂��B�C�O�Ή��@��̓h�R�������Au���������ޏo�Ă��邪�A�\�t�g�o���N���ł��[�����A�f�U�C�����C�����Ă����B�j���[�X�Ń\�t�g�o���N���P�C�^�C�̃V�F�A��L���Ă���Ƃ͕����Ă������A�ނׂȂ邩�Ȃł���B�X���̃����[�����܂߁ANTT�̒����Ԃ�͕����B���������B�b�炭�Ԃ�Ɏ�ɂ���V�@��́A�@�\�ʂł������̐i���𐋂��Ă��āA�t����ʂ�A�C�R���ނ���w�N�₩�Ŋy�����Ȃ�A���[�����l�X�ȋ@�\���������A���₭�����ϊ��ł���B���āA���̂Q�@��̑傫���̈Ⴂ���B�e���悤�Ƃ��āA�ǂ���̃J�������g���Ȃ����ƂɋC�t�����B�����ŁA��͂萔�N�O�ɔ������f�W�J������������o���ĎB�e�����̂����A�f�W�J���̉�f���́A�V�����P�C�^�C�̓����J�����Ɠ����Q�O�O����f�������B

|

|

|

| 2007�N8��29���i���j |

| �Q�����ʂ� |

|

| �Θa�̃r�A���X�g�����u�r�A�N���[�N�v�ɂ� |

�R�g�R�g�Ƃ����ׂ�̏Z�l�̕����ɋC�t���Ėڂ��o�܂��A�n�b�Ǝ��v������Ɖ��ƂU���S�W�����B�V���ɂ͏��т�����|��w����V�����ɏ悹�Ėk�C���ɑ���o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�U���ɃZ�b�g�����ڊo���͂Ȃ���Ȃ������̂��낤�Ȃǂƍl����ɂ��Ȃ��A���̏�ɕ~�����z�c�ŏn�����Ă��鏬�т�����N�����Ă���\�ɔ�яo���BMINI�̃G���W�����|���Ė߂��Ă���ƁA�������т���͒��ւ��Ċ�����Ă����B����ꉽ�Ƃ��Ԃɍ����������Ɠ��S���g����B�w�ɒ������͔̂��Ԃ̂R���O�B�u���C�����āI�v�u�܂�������܂��傤�I�v�ƌł���������킵��p�����������B

�m���g�n�E�[���ŎU�X�����b�ɂȂ������т���������Ƃ����̂ŁA��T��Mw������U���ĐΘa�ʼn���ɐZ����Ȃ���u�m���g�n�E�[���E�c�A�[�Ӊ���v���J�����B�H���ɍs�����̂��r�A���X�g�����Ƃ����̂��|���Ȃ����A�R���̔����C���͂ƂĂ����������Ƃ̂��Ƃň��S�����B�����̓z���c�̗��K�ɂ����������A�ł��グ�ɂ����Ē����ă����o�[�ƍĉ����э������B

�����č�ӂ͕l���̓��{�����X�ɏ��т���Ɠ�l�ł��Ăꂵ���B����̓s�A�m���t��I���搶���v�ȂƁA�U�[���u�����b�P����������2nd���@�C�I������Ȃ̃n���g�}������AIt�搶�̃h�C�c��̐搶�i�^�[�V������̂S�l�B���̐l�ԊW�����ɕ��G�����AIt�搶�����S�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ����͊ԈႢ�Ȃ��B�l��It�搶�Ƃ͂R�O�N���̂��t�������ŁA���ăs�A�m���\��ʼn��t������A�O���[�h�����̔��t�����肢�����肵���������A�n���g�}������ƃi�^�[�V������Ƃ͏��ΖʁBIt�搶�͕l���Łu�A���T���u���E���W�[�N�v�Ƃ������y���t�c�N�^�c���Ă��āA���̎w���Ǝw�����n���g�}������ɗ���ł��邻���B�܂��A�ޏ��̈����ł���Ay����́A���݃U�[���u�����b�P���̉���Ńs�A�m������Ă���B���т���̓n���g�}������̖��ƃU�[���u�����b�P���̍��Z�œ�����������A�w�Z�̃I�P���n���g�}�����w���ɗ�����Ƌ��m�̊ԕ��ŁA������ɂQ�O�N�Ԃ�̍ĉ���A���̐l�Ƃ͖ʎ����Ȃ��B�܂�It�搶�Ə��т���͑S���̏��Ζʂ̂͂��Ȃ̂����A�U�[���u�����b�P���̘b�������Ă�����ɉ��l�����ʂ̒m�l�����邱�Ƃ������Ăт�����B����ɖ���Ay���畷������Ă����U�[���u�����b�P���ݏZ�̓��{�w�l�����E�R����́A���т���̏f�ꂳ��̗��q����Ɣ����Ă܂��܂��т�����V�B�u�iDie�j

Welt ist schmal !�v�i���E�͋����ˁI�j�ƌ��������肾�����̂����AIt�搶�Ɂu�x���g�����܂���ĉ��H�v�ƌ����Ă��܂����B����ς����ƃi�^�[�V���搶�Ƀh�C�c��K�������ȁB

|

|

|

| 2007�N8��23���i�j |

| ���̂R���� |

|

�u���̈�T�ԁv�������I����̂ɂR�������|�����Ă��܂����B����������������Ƃ��c���Ă��邯��ǁA�}�����Ƃ��Ȃ��̂ł��̓��ɖ��߂Ă������B�V�N�Ȕ����⊴���Ɉ�ꂽ���̈�T�Ԃ���������Ɣ�䍂��ċL�^���邱�Ƃ́A������x�y���������������������悤�Ŏ��Ɋy������Ƃ������B���߂�K������AMw����Ɋ��ӂ������B

|

|

|

| 2007�N8��20���i���j |

| �Ȃw������A�A�t�B�j�X |

|

���N����N�Ɉ����������N���搶�̉������߂Ɉ����Ђ��x��Ŕѓc�s�ŊJ�Â���Ă���A�t�B�j�X�Ẳ��y�Ղɏo�|�����B���̉��y�Ղ͍��N�łP�X��𐔂��A���{�̃v���I�P�̃��x�������߂�̂��_���������ŁA���N���搶���͂��߂Ƃ���u�t�w�̓h�C�c�̃I�[�P�X�g���̌�����ȑt�҂≹�勳���ŁA���k�͓��{�̃v���I�P�c�������呲�Ɛ��Ƃ����Ƃ��낪�ƂĂ����j�[�N���B�Q���҂̏����I�[�P�X�g���͖k�͎D�y�����y�c�����͋�B�����y�c�܂łP�X�ɂ��y�сA���ꂾ���̃v���t�҂Ɛg�߂ɐڂ���@��Ȃǂ߂����ɂ�����̂ł͂Ȃ��B

���N���搶�́A�ߑO���Z�����@���X�L�[�Ƃ����n���K���[�̍�ȉƂ̖؊njd�t�ȁi�搶���m��Ȃ������Ȃ��������j�̃��b�X���A�ߌ��R�E�V���g���E�X�̃\�i�`�l��P�ԃw�����u���a���̎d������v�̉��엳��w���ɂ����J���n�[�T���ɉ�����Ă����B�N�����^�[���[����a���o�����搶�̉��͑��ς�炸�_�炩�������������������B

���āA���悢��y���݂ɂ��Ă����N���j�b�N�u���悤�Ɖ��ֈړ�����ƁA���ƁA���N�������J�ɂ����Ƃ̂��ƁB�N���j�b�N�����͐搶�̉���e�N�j�b�N��w���@����������z�������D�̋@��ł͂Ȃ����B�u�ł��A���N�͒����܂�����v�u����A���N���������ς����̂Ŕ���J�ɂ��܂����v�ƃX�^�b�t�Ƃ��������Ă���Ƃ���փ��N���搶�����炵���B�u���N�͎c�O�Ȃ������J�������ł��v�Ɠ`����Ɓu���H���ŁH�v�Ɛ搶�܂ʼn��b�����ɃX�^�b�t������B�X�^�b�t�͓�������ӂ��J��Ԃ�����B�搶����u���߂�ˁv�ƌ���ꂽ����������邵���Ȃ��B

���̓l�b�g�̃v���O�����ɂ��Ȃ����u����J�v�Ə����Ă������̂ŁA���u�������Ɂu���꒮���܂���ˁv�Ƃ����Ɗm�F�����̂��B���̑��ɂ��������Ȃ��Ƃ���R�������B���b�X���̏ꏊ���{���֍s���Ȃ��ƕ�����Ȃ��B���b�X���ꏊ�i�����فj�ւ̈ē��}���Ȃ��B�s�X�}�������Č����ق̏ꏊ��q�˂Ă��X�^�b�t�������ł��Ȃ��B���܂��ɍu�t���Q�����u�}�a�v�ō����ւ����Ă����B�v���N�����z�[���y�[�W���U���ɓ����Ďb�����Ă�����u�ڍׂ͂T�����{�ɔ��\���܂��v�ƂȂ��Ă��������B���v�����ȃA�t�B�j�X�B�N���j�b�N�������Ȃ��Ȃ�����s���Ȃ��B

|

|

|

| 2007�N7��25���i���j |

| �߂��ė����� |

|

| �������Ĉ��������� |

�����̍����炩�A�}���V�����̔r�C���̏�ɂ߂�����������B���ɂ͐������S�H���āA�e�����^��ł���a���`�[�`�[�Ɩ��Ȃ��瑈���悤�ɐH�ׂ�l�q�����܂������Ă����B

����ɑ傫�������������Ă��āA���邩��ɑ���������������悤�Ɏv���Ă�����T�ԂقǑO����A�Ȃ������Ԃ͕s�݂Ȃ̂ɒ��o���鎞�ɂ͑S���������Ă���Ƃ������������Ă����B

�����č���̒��A�������̂悤�ɃJ������������ƁA�ˑR�S�H���������܂������Ȃ����Ăɑ����яo���Ă��܂����B���܂ł͂��ƂȂ����J�����Ɏ��܂��Ă����̂ɁA���̊Ԃɂ��͋�����ԏp��g�ɕt���Ă����炵���B�����A���ė��Ȃ���������Ȃ��ȁA�Ƃ������Ƃ����s���͓I�����A����̖���������A�����Ă��������A���ɂ͂��͂���������ȓ��͌����Ȃ��B

|

|

|

| 2007�N7��18���i���j |

| �}�G�X�g���̖��� |

|

| �u���y�̗F�v�V�����A����ǂ��� |

�u���y�̗F�v�����P�O�N�U�肩�ɔ������B�{���Łu�Ӂ[��A�܂��o�Ă���v�Ȃǂƕs���Ȃ��Ƃ�ꂫ�A�p���p���ƃy�[�W���߂����Ă���ƁA�V�O�̃}�G�X�g���A�J�[���E���C�X�^�[�̃C���^�r���[���ڂ��Ă����B���̒��Ŏ��ɗǂ����������Ă���B�u�N�����l�b�g�͑�R�̐F�t�����t�����g�H�̎��h�̂悤�Ȃ��̂��B���̐F�ʂ̔������̂���āA�N�����l�b�g�ɂ͂�����y��̒��ł��ō��̍�i������B�܂��A���[�c�@���g�A�u���[���X�A���[�K�[�A�v�[�����N�A�T���T�[���X�͍ŔӔN�ɃN�����l�b�g�̖��Ȃ������₵�Ă���B����̓N�����l�b�g���g���̓V�g�h�ł����邩��Ȃ̂����A����Ȃ��Ƃ͎Ⴂ���ɂ͉���Ȃ��B������Ă�����������Ӗ��͂����ɂ����v

���ށA�������ɐ[���d�����t���B�m���Ɍ����薼�𐋂�����ȉƂ��ӔN�̌ǓƂȁA�����͈��炩�ȐS�͗l��\���y��Ƃ��āA�I�[�{�G��t�@�S�b�g��I�ԂƂ͎v���Ȃ��B�s�A�j�b�V���o�Ȃ����B�t���[�g��T�b�N�X�͊�{�I�Ɂu����v�̊y�킾����A�Ȃ��X������Ȃ��B���B�I����`�F���Ȃ炠�肩���B����ɓǂݐi��ł����ƁA�����^�Ƃ�����ȉƂ����C�X�^�[�̉��t�Ɋ������ăN�����l�b�g���t�Ȃ������A���x�͌d�t�Ȃ����������炵���Ƃ����b������A�u�M���͎��ɂƂ��Ẵ~���[���t�F���g�ł��v�ƌ������Ƃ̂��ƁB�u�������Ƃ����Ɛ����ŋN���Ă���v�Ƃ��B�����܂Ō����i�����D�B�k�V�C���ށj�B�u���[���X�ƃ~���[���t�F���g

VS �����^�ƃ��C�X�^�[�B��[�A������Ɖ�c�����̊��������ɂ��������A�N���N�������ɂƂ��ēs���̗ǂ��L������������ǂ݂��������߂Ɂu���F�v���Ă��܂���Gm�����l�̂��Ƃ͌����Ȃ����B

|

|

|

| 2007�N6��18���i���j |

| �|�I�P�炵�� |

|

| ���ǃZ�N�V�����ɂ���ăo���R�j�[����t���ꂽ�E�s�ȃK�u���G���i���n�[�T�����i�j |

���͖����|�I�P��T�������t����I���A�S�n�悢�B�����A��J���ƂƂ��ɂO���O�ɂ͖���ɂ����B���t��ɂ͂S�Q�R�����̎s���������^��ł��ꂽ�B�艉�j��V�L�^���B�J���O�̃��r�[�R���T�[�g�A�I����ٓ��ɖ苿�������Ǎ��t�ȂǁA���q�l�ւ̃T�[�r�X���ӂ�Ȃ������B�A���P�[�g�̕]������X�������B������ꂽ�u�}�E���[���E���A�v�����ɍD�]�������B�u����̃V�[�����v�������ׂȂ���y���������܂����v�Ƃ����������������B�܂��A�S�z���Ă����u�G�j�O�}�v�̕]�����ƂĂ����������B�u�|��ŃG�j�O�}��������Ƃ́I�v�Ƃ����������݂��������B���C���Ȃ��u�G�j�O�}�v�ł̓`�P�b�g������Ȃ��̂ł́H�Ƃ������O�͍K���X�J�ɏI������悤���B�u�|�I�P�͊|��s���̌ւ�ł��I�v�Ƃ����R�����g���������������� ���B�钆��2�����A���肩��ڐ��߂��B�l�X�Ȏv�������n���̂悤�ɔ]�����������Ă͐_�o���V�Ԃ点�A�Ƃ��Ƃ����܂ŐQ�t�����Ƃ��ł��Ȃ������B�g��T��艉�Ƃ������Ƃ͊|�I�P�ݗ��ȗ�����T�N���B����͂Q�O�O�Q�N�A�|��ɂP�O�N�Ԃ�ɏZ�ݎn�߂����N�������ȁB�ȑO����|��Ɏs���I�P����낤�Ƃ����b�͏o�Ă͏����Ă��������B��������͗l�q������Ă��B�|��s�����������Ɍ��C���āA�������c����̈ꕔ���������A�����x���Ɏx�o����Ƃ����B�����ň�C�萬�Ɏs���I�P�����Ȃ���Q�x�ƃ`�����X�͗��Ȃ��B�l��S���̔��N�l�͑����|��s�ɐ��菑���o�����ꂽ�̂��B�{���ɒc�����W�܂�̂��낤���H�Ƃ����S�z���悻�ɁA�s�̍L��ɂ���āA�V��j���A���S�҂���x�e�����܂łT�O�l���̉��傪�������B���i�y���y�������������A���͎w���҂������B�A�}�I�P�͎w���Ҏ��悾�B�u���R���t��Q�O�O�Q�v�Œm�Ȃ��V�i�C�s�̎w���ҁA�䕐��搶�ɂ��肢���A�K���Ȃ��Ƃɂn�j�����B�|�I�P�����̂T�N�ԁA�����ɐL�тĂ��ꂽ�͕̂ɍ�搶�̏�M����w���̎����ƌ����Ă����B���Q��̗��K�Ɉ�x����Ƃ����Ȃ��ꂽ���Ƃ͂Ȃ��B���{�́A���␢�E�̂ǂ��ɂ��Ă��|�I�P�̗��K���ɂ͕K���삯���ĉ��������B�w�����f���炵���B�ȂɌ������p������A���y�I�ȕ\��̍����A�Z�p�I�Ȗ��̉����@�܂ŁA��Ƀ��[���A��Y�ꂸ�A�����W���[�N�������Đh�����������ĉ�����B�c�������x�����ӂ�Y�ꂽ�艹���ԈႦ���肵�Ă��A�����Ċ���I�ɂȂ��Ēc����������悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�l�̒����A�}�I�P���ō�搶�قǑf���炵���w���҂��o���������Ƃ͂Ȃ������B�搶�����ē��c���A�蒅����D�G�Ȓc�����������B���݁A�ǁE�Ŋy��̃g�b�v�͑��̂ǂ̃A�}�I�P�ɂ������Ĉ��������Ȃ����x�����B�����A����̒艉���Ō�ɗl�X�Ȏ����|�I�P��ޒc���Ȃ���Ȃ�Ȃ������o�[�������B�l����N���}���闈�N�̂S���ɂ͂��̑�D���ȊX�A�|������邱�ƂɂȂ�B���U�W���̓A�}�I�P�̏h�������A�|�I�P�ɂ̓����o�[���ς���Ă��A���Ƃ��w���҂��ς�����Ƃ��Ă��A�`�������ׂ��A�C�f���e�B�e�B�[���A���̂T�N�Ԃʼn萶�������낤���H�P�Ȃ�n���s�s�̎s���I�P�ɖ��v���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�|�I�P�̃��]���f�[�g����厖�ɂ��悤�A�ƌ��������Ă����B���ꂩ��|�I�P��S���Ă����Ⴂ�c�������́A�|�I�P�c���ł��邱�Ƃ́u�ւ�v�Ɓu�����v��Y�ꂸ�A�u�|�I�P�炵���v��Nj��������ė~�������̂��B����A�S�z�͗v��Ȃ��B�����Ɣނ�Ȃ炻�����������Ă���邱�Ƃ��낤�B�V���͏�������݂̂��B���ꂩ����|�I�P��ʂ��đ����̂����ւ��̂Ȃ��o��⊴�������܂ꑱ���邱�Ƃ�����Ă�܂Ȃ��B�h

|

|

|

| 2007�N6��12���i�j |

| �|�I�P��T��艉 |

|

���悢�捡�x�̓��j���A�T����ɔ����Ă��܂����B�v���O�����̓x�����[�Y�u���[�}�̎ӓ��Ձv�A�����F���u�}�E���[���E���A�v�A�G���K�[�u�G�j�O�}�i��j�ϑt�ȁv�Ƃ����ӗ~�I�Ȃ��̂ŁA�ǂ�����}���h�ȍ~�̓�ȑ����ł��B��搶�̔M�S�ŔS�苭���w���̉��A�P�N�ԗ��K��ς�ł��܂������A�n�b�L�������Ă��Ȃ��킵�Ă��܂��B�W�c��`�I�ȌÓT�h�̉��y�ƈ���ă\���������A�l�l�̉��y�I�Ȏ�����Z�ʂ�������ɁA�nj��y�@���y��̌��E�I�Ȑ��\����g���Ă���̂ŁA���ʂ����ɂ��邾���ł����\��ςł��B�ł��A��T�̂ܗ����h�ł̖ғ��P���o�Ă��Ȃ芮���x�������Ȃ��Ă��܂����B�{�Ԃł��̐��ʂ��P�O�O�������ł��邩�ǂ����́u��v�ł����A����|�I�P�̐����Ԃ���ɗ��Ă��������B�Ȃ��A���͐��Viotto����̂���őI��ł����f�R�Łu��v�𐁂��܂��B

|

|

|

| 2007�N6��5���i�j |

| ��ԁH |

|

| �悭�������Ă����������́u���Ԃ�v |

���c�n��ɏo�������������łɊw������̒ʊw�H�����\�N�Ԃ�ɕ����Ă݂��B���������Ƃ������������l�̗���͐̂̂܂܂����A�����Ƃ������ȓX���������Ԃ悤�ɂȂ������̂��B

�w�ɋ߂Â��ɂ�A�m�����̕ӂ�ɂƎv���Č������̂��ʐ^�̔p�Ђł���B�w������ɂ悭�ʂ������ȋi���u���Ԃ�v���B�����Ƃ����ɔp�Ƃ����炵���������̓��b�N�A�E�g���Ă��邵�A�Ŕ̃��S�́u��v�Ɓu��v���E�����Ă���B�m���ɂ��̍����璜���̒����͌����Ă����B������D�M�ɋʂ��g���Ă������炢���B�R�[�q�[�P�t�ʼn����Ԃ��S��ꂽ��ׂ���͂�������܂��B�����u���Ԃ�v�͐V�h��a�J�����ɂ��`�F�[���X��W�J���Ă������������݂Ȃ̂��V�h�������낤�B����ɂ��Ă����̍��c�n��X�͂Ȃ������ɂ���ȎS�߂Ȏp�����O�ɎN���Ă���̂��낤�B�Ђ���Ƃ��ĕۑ��^���ł��N���Ă���̂��낤���H�����N�������̃����K����̓X�����Ė��ȋi�����ĊJ���Ă����Ȃ�A�̂����b�ɂȂ�������ɂP���~�ʊ�t���Ă��ǂ��B���[�c�@���g�̐��Ƃ�t���E�G������قǗ��j�I�ȉ��l�͂Ȃ������m��Ȃ����A�c��̐���ɂ͋������Ă��炦��̂ł́H���G�ȑz���ŃJ�����������Ă���ƒ����̒��w�������b�����Ɂu��Ԃ��Ăȁ[�ɁH�v�ƚ��������Ă����B

|

|

|

| 2007�N5��29���i�j |

| ����5���� |

|

|

|

| 2007�N5��18���i���j |

| �G�[���[�ɂ��G�[���[����Ȃ��G�[���[ |

|

| �����e�ׂɊώ@���Ă݂��� |

���l�̃G�[���[��T���Ă����Ă�����Ђ��Ȃ��Ƃ��玩�����G�[���[�����͂߂ɂȂ����B���^�������I�X�J�[���E�G�[���[�i1858�|1936�j��ł���B���̊y��̑O�̏��L�҂̓z���c�̂j����\�ŁA�x�������̃z���c�u���[�U�[�̃g�[�}�X�E���C�q������Љ�ꂽ����������ԈႢ�͂Ȃ��B

��ǂɂ͑傫�Ȋ��ꂪ�Q�{�������Ă��āA���̏C���̐Ղ����X�����c���Ă������A�������ꂢ�ɒ����Ď苖�ɖ߂��Ă����B�ؕ��̖��ŋ��e���̏����琏���Ǝg�����܂�Ă���l�q�����A���b�L�������Ă��Ȃ��m���̃L�C�́A�₷��Œ��J�Ɍ`���������Ă��āA���݂̋@�\���Ƌ��x�d���̗ʎY�i�ɂ͌����Ȃ��@�ׂŌ|�p�I�ȗD�낳�������Ă���B�A�����̃G�[���[�A�G�[���[���G�[���[�����l�Ă���O�̃G�[���[�炵���A�G�[���[�E���J���t���Ă��Ȃ��G�[���[�Ȃ̂��B�G�[���[��������̂ɃG�[���[������Ȃ��Ȃ�āA����A��̂��̃N���͉����Ȃ̂��H���̓��ɂ̓~���[���t�F���g�E�t�F�X�g����A���Ă��Ă�����g�݂܂��B

|

|

|

| 2007�N5��3���i�j |

| �u�A�g�̍Ձv�i���X�s�[�M�H�j |

|

| �����r�P�O�O�A�E�����̂r�X�O�O |

�f���łŘb��ɏ�����V���g�C���[�̂r�X�O�O���v�����A�h�C�c���[�h��r�\�ɒlj������B�P�O�N�O�Ɉ�x�����đS�R�炸�A�ȗ��g�������Ƃ��Ȃ������̂ŁA�܂������������L���Ă���Ƃ͎v��Ȃ��������A���̉�����V�i���ہX�ꔠ�o�Ă��ċ������B�Ȃ邳��̎w�E�ʂ�A���[�h�̍��o������ʓI�ȃh�C�c���[�h����[���Ȃ̂ŁA���[�h�̐U���ʂ��Z���̂��ő�̓����B�����h�C�c�J�b�g�̂r�P�O�O�ƕ��ׂĂ݂�Ɩ�Q�����Ⴄ�B����ɔ����ĂP�D�T�����ƂQ�D�O�����̓��������O���ɉ�������Ă���̂����o�I�ɂ��m�F�ł���B�q�[�����R�D�Q�����ƌ����̂Ő؍�ʂ̃X���[�v�͂��Ȃ�}�s�ł��낤�B���ꂪ�V���g�C���[�̌����u�Â��h�C�c�t�@�ɓK�������[�h�v���Ƃ���ƁA�̂̃}�E�X�s�[�X�̃t�F�C�V���O�̓S�C�U�[��Graessel�̂悤�ɒZ�������Ƃ������ƂȂ̂��낤���H����������Ƃr�X�O�O�͂���Graessel�Ƀx�X�g�}�b�`�����������m��Ȃ����A���ɓ��R�搶�ɕԋp������Ƃ����Ă͐^���͓�ɕ�܂ꂽ�܂܂��B

|

|

|

| 2007�N4��10���i�j |

| ���E�v�������[�h |

|

| ���̉Ԃт炪�o�b�n�ɗ���鍠 |

�����͂T�O���ڂ̒a�����B������j�����[����������Ċ������������ǁA�������̍ɂȂ�ƒa�����͖ڏo�x���Ƃ�������N�Ƃ��̐��ւ̃J�E���g�E�_�E���Ƃ����̂��������B���[�c�@���g�͂R�T�A�E�F�[�o�[���R�X�A�V���[�x���g�Ɏ����Ă͂R�P�Ƃ����Ⴓ�ł��̐����������B�������قǔ����������f�B�[�̐��X�������c�����V���[�x���g�̔{�߂��������i�炦�Ă���Ƃ����̂ɁA���͂��̐��Ɉ�̉����₵���̂��낤�H�l�Ԃ̉��l�́A�������������ł͂Ȃ��A�����ׂ������ł��Ȃ��A�����₵�����Ō��܂�Ƃ���⼌������ɍ��݂Ȃ���A���ꂩ���1��1���ׂɉ߂������ƂȂ�����t�����������̂ł���A�A�A�Ȃ����B

|

|

|

| 2007�N4��5���i�j |

| �S�C�U�[�̃}�b�s |

|

| ����ł���𐁂����́H |

�n�C�����b�q�E�S�C�U�[�Ƃ������O���Ă����̎Ⴂ����̓s���Ƃ��Ȃ��ɈႢ�Ȃ��B���C�X�^�[�̐搶�ƌ����Ε�����₷�����낤�B�l�ɂƂ��ăS�C�U�[�́A���߂ăh�C�c�ǂ̖��͂ɋC�t�����Ă��ꂽ���������̂Ȃ����N�����l�b�g�t�҂��B�Ƃ����ɔp�ՂƂȂ��Ă��܂����A���[�c�@���g�ƃE�F�[�o�[�̃N�����l�b�g�d�t�Ȃ��h�����N���y�l�d�t�c�Ƙ^�������k�o���R�[�h�͍�����ɕۊǂ��Ă���B���̃��R�[�h�������Z���̍��A�E�F�[�o�[���N�����l�b�g�d�t�Ȃ����������Ƃ���m��Ȃ��������A�������[�c�@���g�ƃu���[���X�ƃ��[�K�[���Í��̂R��N�����l�b�g�d�t�Ȃ��Ƃ�������Ă����̂ŁA������a�ʂ̃E�F�[�o�[�ɂ͗]����҂��Ă��Ȃ������̂����A�����Ă݂�Ƃ������̕����i���[�c�@���g�Ȃ��j�f�R�ʔ����B�N�����l�b�g���Ă���Ȃɐ��������o����̂��I�Ɩڂ���E���R���������B���ɑ�Q�y�͂�Fantasia�B�o�����̂d�A��̂b�̖��x���Z�����ƂƂ�������I�Œቹ�悩�瘺���ɋ삯�オ���Ă���N���[���̂悤�Ɋ��炩�Ȕ����K�̔������ɂ��S��������������B�����y�����Ă��Đ����Ă݂����̂́A���R�Ȃ��玗�Ă������ʉ������o�Ȃ��B�Ȃ��S�C�U�[�̂悤�ȉ����o���Ȃ��̂��H���Ƃ��Ă����̉����o���Ă݂����B�G�[���[�ւ̓��̑����͂������Ďn�܂����̂������B���̃S�C�U�[���g���Ă����}�E�X�s�[�X���A����t���ł�����R�m�搶�̂��D�ӂł��肷�邱�Ƃ��ł����B�x�������ŃS�C�U�[�Ɏt������A�A�����ɋL�O�Ƃ��ăS�C�U�[�������Ă���R�O�N�ȏ�A�N������ʂ��Ă��Ȃ��Ƃ������̃}�E�X�s�[�X���u��ɂ��a���肵�܂��v�Ƃ������Ă����Ȃ���|�I�P�̗��K��Ńo���o�������Ă��܂����s�тȒ�q���������������B�i���|�[�g�������j

|

|

|

| 2007�N3��26���i���j |

| �^�k�L�ɒ��ӁH |

|

| �����������Ƃ��ĂȂ��� |

����|��s�x�O�ɊJ�ʂ����o�C�p�X��MINI�ő����Ă���ƁA���̊Ԃɂ��H���Ɍ�����ʕW���������Ă���̂��ڂɓ������B�ʂ�߂��Ă���u�܂����[�v�Ǝv���Ċm�F�ɖ߂�Ƃ�͂�K�̊G���`���Ă���B�܂�g�K�ɒ��ӁI�h���B���̊G�Ȃ�ǂ����R�̒��Ō����悤�ȋC�����邪�K�̊G�͏��߂Č����B�����A���̈ꌩ���[�����X�ȕW�������Ă�ꂽ�w�i�ɂ͓c�ɂȂ�ł͂̏��ʎ�����������Ƃ����@�����B

�T�N�O�|��ɏZ�ݎn�߂����A�钆�ɐ^���ÂȌ������n�C�r�[���ɂ��Č��\�ȃX�s�[�h�ő����Ă���Ɖ����O���̓��̐^�ɃL���L���ƌ��镨�̂��B�Q�Ăċ}�u���[�L�݁A���Ƃ������[�^�[��O�Œ�܂������A�ڂ��Â炷�Ƃ��̐��͓̂�C�̒K�̖ڂ��w�b�h���C�g�̌��ɔ��˂��Ă����̂������B�N���N�V������炷�ƁA��C�͂̂��̂��Ɩ݂̒��֓����Ă��������A���̗l�q�͖쐶�����̏r�q���Ƃ͒��������̂��B�K�͖钆�ɔԁi�����j�ōs������̂����A��s���Ȃ̂Ŗڂ��キ�A�N���}�̃w�b�h���C�g�ɖڂ������œ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��炵���B���̕ӂ�ł͋]���҂Ȃ�ʋ]���K��ڂɂ��邱�Ƃ͌����Ē��������Ƃł͂Ȃ��B�ˑR�����������K�̔ߒQ�Ɩ��O���͎@����ɗ]�肠��B���a�Ȑ��������o�C�p�X�ɂ���ĕ��f���ꂽ�K�́A�钆�ɂ�ނȂ������̊o��ōL�����H�����f����̂����A�W���͌����ĉ��z�ȒK������ی삵�܂��傤�ƌĂт����Ă���̂ł͂Ȃ��A�����܂ŒK�������̋}�u���[�L��}�n���h���ɂ���Č�ʎ��̂��N�����Ȃ��悤�ɂƂ����l�ԗl�̐g����Ȃ��s���Ȃ̂ł���B

|

|

|

| 2007�N3��21���i���j |

| �c���R���T�[�g |

|

�|�I�P�ł͖��N���̎����ɒc�����m�őg�D�����A���T���u���̔��\����J���A���َq��H�ׂȂ��璮���̂��P��ƂȂ��Ă���B���N�������̓s�b�R���R�d�t����ቹ�̓`���[�o�Q�d�t�܂łP�O�`�[�����y�������t���J��L�����B��炪�N�����l�b�g�E�Z�N�V�����S���́A�~�i�X�P���Ƃr�����ޏ삪�T���Ă����c�E�x�l�b�g�Ƃ�����ȉƂ́u�N�����l�b�g�E���v�\�f�B�[�v�����t�����̂����A�l���S�������o�X�N�����₽��Ɗ���̂ɂ͊��������������B�蕨�̃o�X�N���̓v���ǂ̓��R�x�[�����������̂ŁA�ŏ��̗��K�ł͎w�����Ȃ���Ƀ��[�h�~�X�̘A���Ń����o�[�ɑ���f���|���Ă��܂����B����̓��o���I�Ɣ閧�̖ғ��P�����ĂQ�x�ڂ̗��K�ɗՂ݁A�R�x�ڂ̖{�Ԃł͗����܂��������̂̉��Ƃ��Ō�܂Ő����ʂ����Ƃ��ł����B����ȓ���Ȃ𒆁E�������A���R���ł���Ă�Ȃ�Ă������ˁ[�B

|

���y�O���[�v�̓G���K�[�u���̈��A�v�����t

|

|

|

| 2007�N3��13���i�j |

| �ŋ߂̂a�r���� |

|

�v�X�Ɍ����U�r�[�l�搶�͈ӊO�ɂ��ق�����ƃX�����ɂȂ��A��Ԃ����悤�Ɍ���ꂽ�B��N�H�̂m�����o�b�N�ɂ������[�c�@���g�̃N���R���̓A�h���u����܂���ŁA�������钮�������q�͋��������Ƃ��낤�B�U�A�V�N�O�ɒ����������ł͗ǂ����������͔͓I�ȑ�l�������t���������A����d�˂č�i�ɑ��鑢�w�Ƌ����Ǝ��M�Ƃ��[�܂����ɈႢ�Ȃ��B�N���̃\�����n�܂��ĊԂ��Ȃ��̃n�����̉��K�͉������Ɠ��̎w�g��������B�t�B���K�����O�ƃ^���M���O�̑����͑��ς�炸���l�I�ŁA���ꂪ�e���|�ɗ]�T�ƕω��������炵�Ă���Ǝv����̂����A��Q�y�͈͂ӊO�Ȃقǂ������肵�Ă��āu����͌ÓT�h�̉��y�Ȃ̂�v�Ƃ���ߓx�Ȋ���ړ�������Ă���悤�Ɋ������B���̌X���̓E�F�[�o�[��x�[���}���̊ɏ��y�͂ł�������Ƃ��낾�B���������j�̕������}���`�b�N�Ȃ��̂����B

�T���N�g�y�e���u���N�E�t�B���Ƃ́A���̃������B���X�L�[�����������j���O���[�h�E�t�B���̂��Ƃ��낤���H�����ǂ��₽��Ə�肢�B�V���X�^�R�́u�X�̉́v�͏��߂Ē��������i�����I�w�i���ɂ���j�Ȃ��Ȃ��ǂ��Ȃ������B�`���̃N�����l�b�g�̃\�����ǂ����������̂Ŗڂ��Â炵�Č���ƁA���Ǝ�Ȃ������G�[���[�𐁂��Ă����B�ŋ߂ł̓��V�A���x�[���ɕς���Ă��܂����Ǝv������ł��������Ɋ����������������B���V�A���y�ɂ͐�h�C�c�ǂ̉��F�̕����������Ǝv����B

|

|

|

|

|

| 2007�N2��22���i�j |

| ����ǃq�� |

|

���������Ȃ����厖�ȉ��t����ɂȂ��āA���K�`���[���ƂɖY��Ă��Ă��܂����A�����͕s�p�ӂɂ��Ă��܂����Ƃ��悤�B�����y�퉮�ɔ����ɍs���Ă��鎞�Ԃ͂Ȃ��B�]���Ɏ����Ă��đ݂��Ă���钇�Ԃ����Ȃ��ƂȂ�Ζ����x�����B�����A�������Ȃ����G�[���[�����Ȃ�߂��̂P�O�O�~�V���b�v�֔�э���ł݂邱�Ƃ��B�����Q�{�łP�O�O�~�̌C�q�����Ă���͂�������B

���ہA��̎ʐ^�́u�P�O���̉�v�Ŏg�p���Ă���q�c�X�^�W�I������Ŗ������X�X�̂P�O�O�~�V���b�v�Ŕ������C�q�������A�}�E�X�s�[�X�Ɋ����t���Ă݂�Ɖ��̎ʐ^�̂悤�ɒ����Ƃ����A�p�`�Ƃ����A�o�Ă��鉹�Ƃ����A�P�{�T�O�O�~������h�C�c�ǐ�p�̃q���Ɣ�ׂĉ��瑻�F���Ȃ��B

�B�ꌇ�_�ƌ������b�V����ɕ҂ݏグ�Ă���̂ň�������قǂɐL�т邱�ƁB�܂胊�[�h�������Œ�ł��Ȃ�����}�E�X�s�[�X�������ւ����肷�鎞�Ƀ��[�h������Ă��܂��̂����A�܂��A����ƂĂ��P�{�T�O�~�Ƃ������i�Ƌً}���̋~����I����ɖƂ��ċ��e���ׂ����̂��낤�B

���H�P�O�O�~�V���b�v��������Ȃ�������ǂ�������āH�����͂���A�G�[���[����������̓������疜��ɔ����ĕ҂ݏグ�̊v�C�𗚂��S�|����Y��Ă͂Ȃ�܂��ʁB

|

|

|

|

|

| 2007�N2��14���i���j |

| �p�����E�E�F�X�g����H |

|

���N�������w���O�c�z�[���œ��{�N�����l�b�g�����Ấu�N�����l�b�g�A���T���u���̂��̂��݁v���J�Â���A���̊Ԃɂ����������A�ƂȂ�����炪�u�z���c�̉�v�́A��N�h���X�f���łc�j�f�N�����l�b�g�A���T���u���ƂƂ��ɉ��t�������C���x���K�[�́u���t�ƃp�b�T�J���A�v�����t�����B�u���L�������Ƒ��ʂȃ��Y���v��ɂ��Ă����z���c�ɂ��Ă͒������j�]�̖������������t���I���đ���̊��ҁH�𗠐��Ă��܂����悤���B ���N�������w���O�c�z�[���œ��{�N�����l�b�g�����Ấu�N�����l�b�g�A���T���u���̂��̂��݁v���J�Â���A���̊Ԃɂ����������A�ƂȂ�����炪�u�z���c�̉�v�́A��N�h���X�f���łc�j�f�N�����l�b�g�A���T���u���ƂƂ��ɉ��t�������C���x���K�[�́u���t�ƃp�b�T�J���A�v�����t�����B�u���L�������Ƒ��ʂȃ��Y���v��ɂ��Ă����z���c�ɂ��Ă͒������j�]�̖������������t���I���đ���̊��ҁH�𗠐��Ă��܂����悤���B

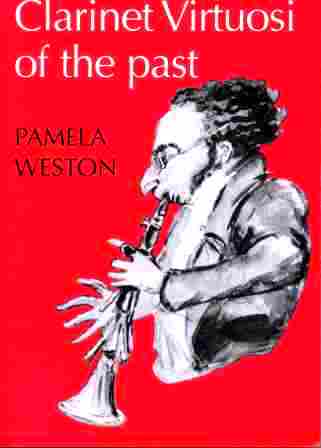

���āA���N�����r�[�ɂ͊e���[�J�[���u�[�X���o���Ă����B�����o�[�ɂƂ��ďo�Ԃ�����܂ł���������₩���ĉ��̂��y���݂ł�����̂����A����l�̓r���b�t�F�E�N�����|���̃u�[�X�ɒu���Ă������P���̖{�ɖڂ����܂����B�^�C�g���́uClarinet

Virtuosi of the past�v�A���҂�Pamela Weston�B�ς�ς�Ƃ߂����Č���ƁA�V���^�b�g���[�A�N���[�Z���A�w�����V���e�b�g�A�x�[���}���A�~���[���t�F���g�Ȃǖ������閼��̓`�L���W�߂��{�̂悤���B������ƍ������������������{�͏��荇�������ɔ����Ă����Ȃ��ƌ�ő傢�Ɍ������̂ōw�������B�܂��~���[���t�F���g�̕�����ǂݎn�߂����肾���A�悭���܂������܂Œ��ׂ����̂��Ƌ��Q�̘A���ł���B�����̎v���Ⴂ��V���������X�Ɩ��炩�ɂȂ����B���������g���q�����g�̕���Sslzungen�Ƃ������̉��y�����Ń��q�����g�͂����ł��̂S�j�Ƃ��Đ��܂ꂽ�h�g���j��Martin�̌������Ń��q�����g�͉ԉł̖�Minna�������ߌ��������ɗ����Č��������h�g���O�i�[�̓o�C���C�g�Ń}�C�j���Q���{��I�P���G�O�����g���Ȃ����t����̂��A�~���[���t�F���g�̃N�����l�b�g�Ɋ������Ĕނɂ����������w���Ⴂ�́A���̂܂ܑ����Ȃ����B��������ΐ��E�͌N�̂��̂���x�h�ȂǂȂǁB���߂Č��郊�q�����g�E�~���[���t�F���g��Ƃ̎ʐ^�i�Ƒ����L�j�Ȃǂ��ڂ��Ă��āA���̃p����������҂ł͂Ȃ��B���̖{�͂P�X�V�P�N�����łŁA�����̌̃W���b�N�E�u���C�}�[���̐��E���ɂ��ƁAMiss

Pamela �͔ޏ����g��z�����N�����l�b�g�t�҂��������B�܂��ޏ��͐ԍ�B�O�����u�S�O�N���̈̍ˁv�ƌĂ��{�l�ł�����炵���i�ǂ����ʼn�����畷���Ă݂悤�j�B���̖{��ǂ�ł���}�C�j���Q���ɍs���Ă�������Ɛ[���T�����ł��������Ɣ��Ȃ������A���N�o�ł����S���c���j�̓`�L�͂����Ƃ��̖{�𗽉킵�Ă���ɈႢ�Ȃ�����v�X�y���݂ł͂���B

|

|

|

|

| 2007�N1��27���i�y�j |

| ���R���t��Q�O�O�U���|�[�g |

|

��N�P�P���Q�T���ɉ��l�����̈�قŊJ�Â��ꂽ�u���R���t��Q�O�O�U�v�̃��|�[�g�������z�[���y�[�W�Ɍ��J���ꂽ�B

�Q�O�O�U�͑O�N���Q�O�O�l������V�O�O�����Q�����A�C�i�o�E�A�[�ŗL���ɂȂ����v�b�`�[�j�́u�N���Q�Ă͂Ȃ�ʁv���ʂɂ̓|�s�����[�\���O�Ǝv���Ă���z���X�g�́u�ؐ��v�Ȃǂ�升�t�ő傢�Ɋy�����A���̖͗l����P�O���Ԃ̃_�C�W�F�X�g���[�r�[�Ō�����悤�ɂȂ��Ă���Bhttp://www.yamaha.co.jp/jiyuuensoukai/repo2006.html

��t����I���܂ł̂U���Ԉȏ���P�O���ɂ܂Ƃ߂��̂�����A���Ȃ�אꂾ�����̔��͂Ɗy�����͏[���`����Ă���i���Ȃ�㔼�̕��ɂf���ƃz���c�̂e��������`���b�Ɖf��܂��j�B

�������̃_�C�W�F�X�g���[�r�[�����Ėʔ������I�Ǝv�����l�͍���̊J�ÃX�P�W���[���̓��A���߂��́u���R���t��v�n����ɎQ�����Ă݂Ă��������B���ʖl�͂Q���Q�T���̊|��s��O��ƂS���P�T���̔֓c�s�L�c���ɎQ���\��ł��B

|

�̈�قߐs�������V�O�O�l�̎Q���� |

�P�O�O�l�̃N�����Ԃ̒����ɂe�����Ƃf���� |

|

|

| 2007�N1��26���i���j |

| ������ƒ��� |

|

�}�E�X�s�[�X��r�\�̈ꕔ��������܂����B���������̂͂u�����������̂j�P�Ƃj�P�{�Q�ł��B�\���悭������Q�����ɓ���i�Ԃ��������̂łu�������������{�l�Ɋm�F�����Ƃ���A�j�P�͂m�P�ƊJ���͓��������t�F�C�V���O���P���������Ƃ̂��ƁB������ƐS�z�ɂȂ����̂ő��̂u������������v�i�Ԃ̐��l�ɊԈႢ���Ȃ����`�F�b�N���˗�������u���Ƃ͐������v�Ƃ̂��Ƃł����B�j�P���ŋ߂�����ƋC�ɂȂ���ǁA�ǂȂ����g���Ă���l�������琁���S�n�������Ă��������B

|

|

|

| 2007�N1��18���i�j |

| Richard-Muhlfeld-Fest |

�T�����Ƀ}�C�j���Q���ŊJ�Â����~���[���t�F���g�E�t�F�X�e�B�o���̑S�e�����炩�ɂȂ����B�z���c�n�C�}�[�ɂƂ��ĉ��Ɩ��͓I�ȓ��e�ł��낤�I������~���[���t�F���g���a�̒n�ɂ�����v��P�O�O���N�L�O�C�x���g�ł���Ƃ͂����A����قǃh�C�c�e�n����w�҂≉�t�Ƃ��y���Q���A�u���[���X�ƃ~���[���t�F���g�Ɣނ̊y��ɂ��Ă̌������ʂ\���A���t���I�������Ƃ́A��͂�債�����ł���B�ǂ����Z�Q���P���̓z�X�g���ɗ����đ�ԗւ̊��������悤���B�܂��ߓ���ς����b�ɂȂ����}�C�j���Q�������ق̃S���c�����A���Ɋ����Ȃ����~���[���t�F���g�̓`�L���Љ��悤�ł���B�}�C�j���Q���B������I�P��Hagen

Biehler�̉��t�������Ă݂����B�u�h�C�c�������ʂ��O���s���ĉ��ɂȂ�v�Ɠ��Ȃ闝�����@�����A���Ȃ�L�O���T�ɂ͊m���ɂ��̐��ɑ��݂��Ȃ��ƂȂ�u�s��������Ȃ����v�Ɠ��Ȃ鈫���������Ԃ��B

| Richard-Muhlfeld-Fest (http://www.meiningen.de/���F�����̌�e��) |

| 5/25 |

Fr. |

19:00 |

�O��ՁA�u���[���X�E�N�����l�b�g�d�t�Ȃj��:Hagen Biehler |

| 5/26 |

Sa. |

9:30 |

�Z�Q���P���ɂ��I�[�v�j���O���t |

| 10:00 |

�I���G���e�[�V���� |

| 10:15 |

���N�`���[ |

| �@Robert Pascall�iNottingham)�u�u���[���X�ƃ~���[���t�F���g�v |

| �ARenate/Kurt Hofmann�iLubeck�j�u���t�ƂƂ��Ẵu���[���X�v |

| �B�l�������� �f���������i�l�����������������j�u�~���[���t�F���g�Ɋւ���_�]�W�v |

| 12:00 |

���x�݁i�G���U�x�[�e����u���O����̃K�C�h�j |

| 13:30 |

Maren Goltz �� Helta Muller�ɂ�鏑�ЏЉ�u�u���[���X�N�����l�b�g�t�ҁA���q�����g�E�~���[���t�F���g�v |

| 14:00 |

�I�[�v�j���O���t�F�A���T���u���uClarimonia�v�~���[���t�F���g�Ɉ���i�����v���J�� |

| 14:30 |

���t�����������N�`���[ |

| �CThomas Reil �iUhingen)�u�x�[���}��/�I�b�e���V���^�C�i�[���N�����l�b�g�̊J���v |

| �DWolfgang Wenke �iEisenach)�u�~���[���t�F���g����̃`���[�����Q���n���̊y��v |

| 15:30 |

�R�[�q�[�^�C�� |

| 16:00 |

�I�[�v�j���O���t�F�A���T���u���uClarimonia�v�~���[���t�F���g�Ɉ���i�����v���J�� |

| �EAndeas Schoni (Bern)�u���j�I�؊NJy��̕����Ɋւ���l�@�v |

| �FJochen Seggelke �iBamberg)�u�I�b�e���V���^�C�i�[�E�N�����l�b�g�̃��v���J�ɂ�鉉�t�ɂ��āE�E�E���̓����Ɖ\���v |

| 18:00 |

�[�H |

| 19:30 |

�K���E�R���T�[�g�FCharls Neidich�g���I�A�u���[���X�E�N�����l�b�g�O�d�t�� |

| 5/27 |

So. |

10:00 |

�gDie Zauberklarinette�hHeilbronn���y�w�Z�N�����l�b�g�Ȑ��k�ɂ��v���O���� |

| 11:30 |

DKG�ɂ��Serenade-Konzert�iChristof Hilger�w���j |

|

|

|

| 2007�N1��14���i���j |

| ���[�h������ |

|

���i���C�Ȃ��g���Ă���d�������́A�P�Ȃ�\�̍쐬��\�v�Z�ȊO�ɂ����ɗl�X�Ȕ\�͂�����Ă���\�t�g�Ȃ̂����A�l�͂߂����Ɏg�������Ƃ��Ȃ��̂ŕ�̎�������ɂȂ��Ă���B

�Ⴆ�O���t�E�B�U�[�h�̓������@�\���g���ƁA���[�h��3�����`��𗧑̓I�Ɏ��o�����邱�Ƃ��ł���B�}�͉��ɐ�[���P�R�����A�q�[�����R�Q�����̃��[�h���������Ƃ��āA���̐�[����R�T�����܂ł̐؍�ʂ����������̂��B���l�͉ˋ�̂��̂�������ۂ͂���ȂɒP���Ȍ`��ł͂Ȃ��͂������A���������ȃV�b�N�l�X�E�Q�[�W����ɓ���Ċe�ЁA�e�i�Ԃ̃��[�h�𑪒肵�Ă݂����B

�N�����킵�Ȃ��H

|

|

|

| 2007�N1��3���i���j |

| �މ�V�N |

|

�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B�{�N���ǂ�����낵�����肢���܂��B

���N�������Ă��܂��܂����N���̔ʼn�B�Q�O�O�U�N���s���܂��l�������u�C�i�o�E�A�[�v�ł����A���N�͈�N�Ȃ̂ŁA���R�C�m�V�V�E�X�P�[�^�[�ɂ��u�C�m�o�E�A�[�v�ł��B�u���[�A�ԈႦ�Ă�`�v�Ƃ������Ȃ��悤�ɓr������C�m�����Ђ炪�Ȃɂ��܂����i�B

�����̉ɂɖO�����āu�G�[���[���|�[�g�v�Ɂu�ƁE�ҁE���}�E�X�s�[�X��r�\�v���㈲���܂����B�F������������̃}�b�s�������g���[�X���Ă݂ĉ������B

���N���G�[���[�̐^���ɏ����ł��߂Â���悤�w�͂��ĎQ��܂��B�F����̃N�����l�b�g���C�t�ɂƂ��Ď��葽���N�ł���܂��悤�ɁB

�f���q

|

|

|

|