| 2008年12月23日(火) |

| インマー・クライナーⅡ |

|

| 中央がポケフラットシャトル、千円 |

常時バッグに入れて携行している「ポケフラット」という超小型軽量フラットタイプ三つ折傘メーカー、Water

Frontがまたまたやってくれました。今日買った新製品の名は「ポケフラット・シャトル」。これ以上小さく出来ないだろうと思っていた「ポケフラット」を、更に幅で1cm、厚さで3mm小さくしたのだ。それでも柄の長さ(50cm)と面積(直径89cm)は同じというのだから、このメーカーの「たかが傘」にかける情熱と企業努力には全くもって脱帽するしかない。ただ、重さが167gと15gほど増えているのはなぜだろう。見た目の変化としては、従来やや強度不足気味だった樹脂製の取っ手部分が軽金属製に変更されている位だが、同時に柄も細くなっているので理由は他にもあるはずだ。骨が補強されているのだろうか、それとも布地が厚くなったのだろうか?傘を差すくらいなら濡れた方がまし、という程傘が嫌いだが、今はちょっと雨が待ち遠しい。 |

|

|

| 2008年12月21日(日) |

| 女王様のクラリネット |

|

| 1985年の録音。実にふくよかな音だ |

ホルツのSrさんが、かつてザビーネ・マイヤーが愛用し、ブロムシュテット指揮ドレスデン国立歌劇場管弦楽団(SKD)とともに、Weber協奏曲全集を録音した際に使用したというクラリネットを入手した。1971年製のH・ヴリツァーだが、リューベック音大でザビーネに師事していた弟子が譲り受けたものらしい。同じ弟子仲間だったノルトハウゼンのKbさんの保証付きだから間違いない。昨日のホルツ忘年練習会に参加した20名のメンバーで、この有り難き女王様の名器を吹かせてもらわなかった人は誰一人いない。

|

| Srさんは自他共に認めるザビーネ・フリーク |

家が近いSrさんを拙宅に招いて、このザビーネモデルの内径等を測定した。先ずは重量。とても軽いという話だったし、僕も持ってみてそう感じたのだが、実際測ってみると上・下管で639g。Srさんが今まで使用していた2003年製ヴリツァーより逆に10g重かったのだ。おかしいなー、と試しにベルを測ってみて謎が解けた。ザビーネモデルが102gに対して2003年製が115g。総重量はほぼ同じでも、ベルが13g軽い分、テコの原理で体感的にはザビーネモデルの方が軽いと感じたようなのだ。なお僕のヤマハは、総重量で680gと両ヴリツァーより60gも軽いと知って、何だかちょっと情けない気分になった。

さて、肝心の内径だが、過去に測定した1994年製と2000年製ヴリツァーよりほんの僅かに、2003年製よりは明らかに広いことが判明した。ところが不思議なことに、ザビーネモデルは明らかに過去のどのモデルよりも吹奏抵抗が強いのだ。これでWeberのロマンチックなAdagioのフレーズを、一息で吹き通すにはかなりの体力を要する。因みに、サムホールのチューブ形状が現在のモデルとは異なっており、かなり内側に飛び出しているので、測定器の先端部分が入らず測定不能の部分が数センチできてしまった。この高いチューブが抵抗を生んでいる一因なのだろうか?他にも70年代製ならではの特徴をいくつか発見できたが、いずれ改めて詳しくレポートしたい。 |

|

|

| 2008年12月14日(日) |

| 2009年賀状 |

|

| モーや~めた!とか言いながら今年も作っちまった版画 |

グリム童話に「ブレーメンの音楽隊(Die Bremer Stadtmusikanten)」という話がある。年老いてリストラされたロバと犬と猫とニワトリが、ブレーメンに行って音楽隊に入り、一花咲かせようと一致団結する。ブレーメンに向かう途中、森の中で野宿をしていると、遠くに家の灯りが見える。近づいて窓から中を覗くと、盗賊たちが酒盛りの真っ最中。テーブルの上にはご馳走が山盛りだ。そこで4匹は盗賊たちを追い出そうと一計を案じる。ロバの上に犬が馬(ロバ)乗りになり、犬の上に猫、猫の上にニワトリが乗って、一斉に大声で叫びながら家の中に突進した。得体の知れぬ怪物の襲撃に腰を抜かした盗賊たちは、一目散に逃げ去った。ご馳走をたらふく食べた4匹の動物たちは、その家が大層気に入って、終生そこで仲良く、楽しく暮らしたとさ、めでたしめでたし、というお話。

なぜ動物たちが北ドイツのブレーメンを目指したかと言うと、そこが中世よりハンザ同盟における通商貿易の中心都市として隆盛を誇っていたかららしい。大都会へ行けば何とか仕事にありつけると考えるのは何時の時代も変わりがない。ところが物語をよく読むと、実は彼らはブレーメンには到着していないのだ。だから正確には、「ブレーメンを目指した音楽隊(Die

Stadtmusikanten nach Bremen)」というわけ。それもあってか、ブレーメンを訪れた人の話によると、これだけブレーメンを世界的に有名にした4匹の動物の銅像は、市庁舎前広場の片隅に申し訳程度に立っているらしい。

さて今回、年賀状用に彫った版画は、この「ブレーメンの音楽隊」の突入時の勇姿を模したもので、一番下はロバではなく、当然、来年の干支である「牛」になっている。

来年4月にハンブルクに行き、1年ほどドイツ語とドイツクラリネットを勉強してくる計画なので、nach

Hamburug!と書いたが、この年賀状の4匹はさしずめ「ハンブルクを目指す音楽隊(Die

Stadtmusikanten nach Hamburg)」といったところか。ブレーメンとハンブルクは目と鼻の先なので、是非一度訪ねてみたい。

|

挿絵のニワトリさんは

リガチャーを使用している |

因みにGmが興味を持ったのは、彼らは一体どんな楽器を演奏したのか?だった。多少なりとも腕に覚えがなければ、ブレーメンに行っても街の音楽隊には雇ってもらえまい。が、なぜかこれが本によってまちまちなのだ。邦訳のグリム童話では、ロバが「ギター」で、犬が「太鼓」、ニワトリが「歌」となっていたが、近所の図書館で見たドイツ語の絵本によれば、ロバが「太鼓」で、犬が「トランペット」、猫が「歌」で、ニワトリが何と「クラリネット」なのだ。しかも挿絵に描かれていたこのクラリネット、キイの形状からしてドイツ式(シンプル式)に間違いない。

|

|

|

| 2008年12月8日(月) |

| インマー・クライナー |

|

| 4色の中からきれいな白を選んだ |

今度買ったデジカメはちょっとカッコいい。発売されてから既に10ヶ月近く経つが、いまだ世界最小、最薄である。カシオExilimEX-S10というこの製品は、高さ54.6mm、幅94.2mm、厚さはたった15mmしかない。これを5年ほど前に買った手許のフジFinePixA203と比べると、高さで9mm、幅で3mm、厚さは19mmも小さい。つまり厚みは半分以下なのだ。電池を入れた重さも、A203の200gに対して130g。これなら胸やズボンのポケットに入れて持ち歩いても苦にならないだろう。まさにインマー・クライナー(immer

kleiner=だんだん小さく)だ。しかも、液晶画面は2.7インチとA203の約倍になっている。性能の進歩も圧倒的で、画素数は1020万とA203の5倍もあり、1秒間に4枚の連写(フラッシュでも3枚)が可能で、動画は1GBのSDカードに1時間以上記録できるという。起動時間は1.2秒と短く、操作系ボタンの反応も素早いので、これまでのような取り逃しも少なくなるだろう。今さらながら技術革新の速さには驚かされる。さぞかし高かろうと思いきや、これがネットで2万円ちょっとで手に入る。5年前、高精細200万画素!が謳い文句だったA203に3万円以上払ったのがウソのようだ。だが、ここだけの話、EX-S10は早晩廃番になるようなのだ。ディスカウントショップの店員が渋々口を割ったところによると、今流行のオートベストショット機構を搭載すると、この薄さは物理的に維持できないということらしい。S10を買うなら今しかない。但し、5年後に「よくそんなデカいもの持ち歩いてるねー」と言われても当方は関知しない。

|

|

|

| 2008年11月26日(水) |

| クラつながり |

|

|

| 愛の2重奏?を聞かせてくれたSs夫妻 |

印西牧の原はまるでテーマパークのよう |

とにかく忙しかった。22日(土)、昔在籍していたアマオケで一緒にクラリネットを吹いていたSsさんが、地元茨城でミニコンサートを開催。シューマン中心のプログラムだったが、最近手に入れたというクランポンは、落ち着いた音色でよく響いていた。ヴァイオリンの先生である奥さんがヴィオラに持ち替えて演奏したシューマン「おとぎ話」やアンコールの「トロイメライ」では実によくハモっていて、ちょっとジェラシーを感じてしまうほどだ。ご夫婦で来てくれた6月のリサイタルが刺激になり、この演奏会を企画。来年4月には「還暦リサイタル」を計画中と聞いてうれしかった。

|

| 表彰を受けるSbさん。おめでとう! |

23日(日)、いつも10日の会で一緒に吹いている、音大生のSbさんが見事「全日本ジュニアクラシック音楽コンクール」に入賞。その表彰式と入賞者披露演奏会が日暮里サニーホールで行われた。Sbさんの演奏曲は、先月の10日の会で披露したヴィドール「序奏とロンド」だったが、時間が押して結局聴けずじまいで渋谷に移動。

ユーロスペースで映画「ベルリンフィル・最高のハーモニーを求めて」を観る。

|

| 「私はホルンを吹くことで自己実現したの」 |

上映前舞台挨拶に立ったのは、ベルリン・フィルの女性ホルニスト、サラー・ヴィルスさん。彼女はベルリン州立歌劇場からベルリンフィルに移籍したそうだが、「何が変わったか?」の質問に、「暗い所(オケピット)から出て、明るい所で演奏できるようになった」と会場を笑わせた。映画の内容は、2005年の3週間にわたるアジアツアーに密着取材したドキュメンタリーで、音楽監督サイモン・ラトルや、団員一人ひとりの音楽に賭ける情熱や、演奏家として生きていくための苦悩が生々しく浮き彫りにされている。映画が終了する前に映画館を飛び出し、駆けつけたのは新大久保にある居酒屋。

|

| Tk氏やKt氏のアレンジですっかり日本ファンに |

ベルリン州立歌劇場首席マティアス・グランダーを囲む会である。昨年はオケと一緒だったが今年は単独来日で、幾つかの室内楽コンサートに出演しているそうだ。話題は、彼の先生オスカー・ミヒャリクの近況、使用しているユーベルや最近のブリツァーから、和食、オバマ大統領まで多岐に亘ったが、ドイツ語を少々かじっている甲斐あって半分位はYkさんの通訳なしで解るようになった。終電時間が気になりだした頃マティアス氏が突然皆を制してこう切り出した。「ちょっと聞いてくれたまえ。僕はベルリンに帰ると実に多くのトラブルを抱えているんだ。特に演奏会場の移転問題ではベルリン市当局ともめ続けている。僕は日本でこうして皆さんと楽しい時間を過ごすことで、いつも多くの元気と勇気をもらっているんだ。そのことに心から感謝しているよ」。

|

| 終演後、サインを求める小学生や父兄の長い列 |

25日(日)は、朝9時から中野ゼロで「赤ハリ管」でブラ2の練習。そして昨日は、ゲーテの帰りにマティアス氏のコンサートを聴きに勝どきにある第一生命ホールに足を運んだ。あるバブリー?な団体が主催する都内の小学生を対象としたコンサートだったが、演奏曲はウェーバー「グランド・デュオ」、ブラームス「ソナタ第2番」、ベルク「4つの小品」、バーンスタインとプーランクのソナタ、という本格派ばかり。だが意外にも小学生が一番真剣に聴いていたのはベルクだった。アンコールの「インマー・クライナー」では目を輝かせて喜んでいた。演奏も素晴らしかった。音色はやや細身ながら温かく、フォルテでも決してヒステリックにならない。旧東独製のユーベルを使用しているせいか、何だか懐かしい素朴な味わいも感じさせる。因みに氏の使用マウスピースはN1+4、にホワイトマスター2・5~3とのこと。演奏後、マティアス氏はレセプションがあるためここで別れを告げた。

|

| 中央がバーダー氏43歳、左端の二人は!? |

ホルツ仲間とホール近くの居酒屋で腹ごしらえをしていると、イシモリ専務の携帯が鳴る。何と、ベルリンフィルのヴェンツェル・フックス氏からで、今サントリーホールで演奏会が終わり、六本木のドイツ料理店に居るから来ないか?とのお誘いである。居酒屋を早々に切り上げ、その料理店に向う。そこに居たのはヴェンツェル氏の他、シュテファン・ドーア氏(Hr首席)、ダミアーノ氏(Fg首席)等の豪華メンバー。最近コーミッシュ・オパーから移籍した噂のバスクラ兼2nd奏者、アレキサンダー・バーダー氏とも知り合うことができた。氏は、ライナー・ミュラー・レクム先生やマサノリ小林さんと同じく、クロンターラー吹きなのである。「クロンターラーはいいよー!僕が紹介してあげるからあなたも是非買いなさい」と、ありがたきお言葉。こうしてクラリネットの輪は果てしなく繋がっていく。

|

|

|

| 2008年11月13日(木) |

| 首相の品格 |

|

| 未曾有は今年の流行語大賞の有力候補かも |

日頃マンガを沢山読んでる事と、吉田茂の孫であることを自慢している位だから、きっとおバカに違いないとは思っていたが、残念ながらここまでひどいとは想像できなかった。自分の不明を恥じるばかりである。衆院解散時期や定額給付金等でダッチロールを繰り返し、その浅はかさと無責任さを露呈した某首相、原稿にあった「頻繁」をハンザツ、「踏襲」をフシュウ、「未曾有」をミゾウユウと読んだそうだ。これが中学のテストなら間違いなく落第だろう。これからは原稿の漢字や熟語にルビを振ってやらなければならない役人もご苦労なことだが、こんなレベルの輩が日本の代表として国連やG7で演説をするのだから日本国民として恥ずかしい限りである。高学歴かつ百戦錬磨の各国首脳達は、彼と二言三言交わせばすぐその底の浅さを見抜くに違いない。日本は経済一流、政治三流と言われて久しいが、お坊ちゃま世襲議員だらけの現政権では三流もキープできていないのではないか?昨年来の2世首相による相次ぐ政権放棄から始まって、大臣や高官の失言や税金の無駄遣い等が露見するたびに、罵詈雑言(あいつ読めるかな?)を浴びせ続けられている我が家のテレビが一番の被害者かも知れない。 |

|

|

|

|

| 2008年10月27日(月) |

| 自由演奏会2008in代々木 |

昨日代々木第2体育館で行われた「自由演奏会2008」の模様が、今日夕方のNHKニュース、「首都圏ネットワーク」で紹介された。

今年は、老若男女、初心者からベテランまで700人が参加。東京オリンピックの会場ともなった貝殻のような体育館は、天井が高いためか意外にも音響が良く、音が塊となって例年以上に熱く、レベルの高い演奏を実現することが出来た。

演奏中、トーンホールから水が出て困っていたら、僕の斜め後ろに座っていた女の子が「これお使いになりますか?」とクリーニング・ペーパーを差し出してくれた。自由演奏会は初めてだそうだが、「お父さんが新聞記事を持って来てくれたので、打楽器の友達を誘って参加しました。とても楽しいです」と初々しく話してくれた。NHKが取材して番組内で紹介したサクソフォン参加者のドラマも、音楽と演奏の素晴らしさを伝えていた。“音楽が好き”という共通項だけで結ばれた輪の中で、今年も数多くの出逢いと感動と笑顔が生まれたようだ。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

→

いつもホルツでコントラバス・

クラを吹いているSmさんは、

ハンマーのE♭クラ!で参加 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2008年10月24日(金) |

| どうにも止まらない |

日経平均がとうとう8千円を割った。連日の株価下落と円高の進行はとどまるところを知らない。所有していた僅かばかりの旧自社株はたった3ヶ月で半値以下になってしまった。上場企業の四半期決算発表を来週に控え、まだまだ底値が見えない状態が続くだろう。一方の円高は個人的には大変ありがたい。1ドルが95円になったと言われても恩恵を実感できないが、ユーロ安となれば話は別だ。7月末に170円近かった1ユーロが現在は130円を切っている。端的に言えば、1本130万円したブリツァーやハンマーシュミットが、今なら100万円でかなりお釣りが来る勘定なのだ。これを朗報と言わずして何と呼ぼう。

来年、北ドイツはハンブルクへの長期滞在計画を練っている僕にとっては、まさに追い風であり「神風」である。

徐々に貯蓄をユーロに両替しながら彼の国での生活資金を蓄えていくことにしよう。

|

| 円高のデメリットばかり強調されがちだが資源のほとんどを輸入に頼る日本のメリットも大きいはずだ(Yahoo!ファイナンス) |

|

|

|

| 2008年10月20日(月) |

| 赤ハリ管 |

「赤いハリネズミ管弦楽団」というのがこの度入団したアマオケの名称だ。「赤いハリネズミって何?」と言っているようではこのオケに入る資格はない。日本ブラームス協会誌の名称にもなっている「赤いハリネズミ:Zum

Roten Igel」 は、言うまでもなくブラームスが足繁く通ったウィーンのレストランの名称である。

|

赤いハリネズミに向うブラームス

(Otto Boehlerの影絵) |

東京に戻って以来、所属すべきアマオケを捜していたのだが、クラリネットを募集している団体はごくわずかだ。自宅に近い2、3のオケには「クラは満杯です!」と、にべもなく断られた。そんな折、インターネットのあるサイトで「赤ハリ管」の存在を知った。ハリネズミが指揮をしている可愛いホームページには、「ブラームスとその周辺作曲家の作品を演奏することを目的に音楽とブラームスを愛する音楽家によって構成されているアマチュアオーケストラです」と嬉しいことが記されている。団員募集の欄にクラリネットはなかったが、ダメもとでメールを送ったところ、意外にも「練習に来て下さい」との返事。

過日いそいそと楽器を抱えて練習場所に赴き驚いた。いきなり「エグモント」「未完成」「ブラ2」の楽譜を渡されトップを吹かされたのである。また、来年3月の第2回定演に向けての初練習とのことだったが、10数名しか集まっていないのだ。メンバーには初心者から音大生までいるようだが、運営を担うブラームス・フリークの正団員は4、5人らしい。その後、既に5、6回練習に参加しているのだが、メンバーが増える気配は一向にない。先日の練習ではチェロがたった一人。しかも「ブラ2」冒頭のバス3音が出るまでに指揮者が3回も振り直さなければならなかった。ある楽器はブラームスが始まって数十小節行っても「未完成」のパート譜を見ていた。また、最近のクラリネット入団希望者はB♭管しか持っていなかったそうだ。どうやら「赤いハリネズミ」を知っている人達ばかりではなさそうだ。これで本当に来春本番が迎えられるのだろうか?「赤ハリ管」の全容は、あたかもブラームスの分厚い和声の如く、未だ神秘のベールに包まれたままである。 |

|

|

| 2008年10月6日(月) |

| 中野「クラシック」はいずこ |

|

|

| 1925年創業の渋谷「ライオン」はまだ健在 |

中野に用事があったので10数年ぶりに名曲喫茶「クラシック」を訪ねてみようと思いたった。記憶を頼りに中野駅北口周辺を歩き回ったのだが見つからない。たしか「中野サンプラザ」の向い側あたりの古い商店街の一角だったはずなのに、現在そこには新しいビルが立ち並んでいる。やはり、、、。当時から名曲喫茶は斜陽の一途を辿っていた。

名曲喫茶の老舗、中野の「クラシック」は、総じて古い名曲喫茶の中でも飛びぬけて古い木造の建物で、初めは傾いた木の扉を開けて中に入るのもかなりの勇気を要した。薄暗い室内に目が慣れてくると、入り口近くに小さな窓のような食券売り場が見えてくる。客はそこでコーヒーか紅茶かミルクを注文し、代金を前払いする仕組みだ。座席は1階と2階に分かれていていたが、木の階段をぎしぎしと音を立てて上っていくと、中央の大きなスピーカーを囲むように、馬蹄形に木製のテーブルと椅子が置かれていた。手すりがぐるりと繋がっているので、もたれ掛かると反対側の客から睨まれた。この暗闇のような店内でどこに座ったか分かるのだろうか?という心配をよそに、ちゃんとコーヒーが運ばれて来る。濃い目のコーヒーはなかなかの味だったが、驚くべきはそのミルク容器で、ミルクをコーヒーに注いだ後、目を凝らしてよく見ると、何と内側にねじ山が切ってある。つまりそれはマヨネーズか何かのふた!なのだった。唖然。

家に帰って調べると、やはり「クラシック」はマスターの他界に伴い3年前に閉店、廃業したそうである。

|

|

|

| 2008年9月25日(木) |

| ビルネを回せ |

|

| この位置がベスト。今までのほぼ裏側 |

ホルツの練習で会ったOmさん、僕のBACKUNビルネ(タル)を見て矢継ぎ早の質問。材質、種類、購入店など一通り聞き終わると、彼女の愛器、ブリツァーのリフォームド・ベームに着けて試奏を開始する。「うん、なかなかいいですねー」などと言いながら今度は僕のエーラーで吹き始める。すると、小首をかしげながらしきりにBACKUNを回し始めた。少しずつ回転させては最低音域の「ド・シ・ラ・ソ・ファ・ミ」を吹くという作業を何度も繰り返した後、「これでどうですか?」と楽器を渡された。吹いてみると何だか前よりも息がスムーズに入って行くように感じられる。「そこのポジションが一番音のベクトルが揃っていると思います」。BACKUNを元の位置に戻して吹くと、確かに「シ」や「ラ」が少し詰まり気味にボケて、音が真っ直ぐベルに向って抜けていかない感じがする。もっとも傍で聴いていて判るような差ではないのだが、さすがにプロは音に対する感性のレベルが違うと感心した次第である。

タルやベルの向きで響きが変わることは見聞きしていたが、ブランドの刻印がずれたり目印を付けたりするのが嫌で、余り深く追求したことはなかった。出荷時にタルの向きを決めてから刻印するメーカーもあるので、今まで当然のようにBACKUNマークを正面に向けて吹いていたのだが、後日じっくりと吹奏テストを行った結果、何とそこがワースト・ポジション!であることが判明した。今はNONAKAのNとOの間にリードが来るように決めている。

|

|

|

| 2008年9月18日(木) |

| 両雄並び立たず? |

|

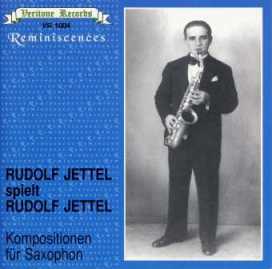

| イエッテルは何もかもウラッハとは対照的だった |

「十亀正司の世界の名盤・珍盤」と題する講演が新宿ドルチェ楽器であった。そこで聞いたルドルフ・イエッテルの話が面白過ぎるので紹介したい。十亀さんは、往年のウィーンフィル、クラリネット首席奏者ルドルフ・イエッテルのタンギングの速さについて、同じ東京交響楽団のクラリネット奏者、我らがホルツの小林利彰先生から聞いたという次のようなエピソードを披露してくれた。

小林先生がウィーン国立音大に留学していた頃、イエッテルのタンギングが凄く速かったという噂を聞いた。そこで小林先生は、イエッテルが自身の作品をサクソフォンで吹いているドーナツ盤レコードを手に入れ、当時ウィーンで学んでいた日本人仲間を集めて試聴会を開いた。曲はその名も「スタッカーティッシモ」と「ワイルドタング」。聴き終わって皆が「やっぱスゲーなぁ」と感心していた時、イエッテルのジャケット写真を見ていた一人が叫んだ。「あれ?変だぞ!イエッテルはアルトサックスを持ってるのに、今のはテナーの音だったよね」。原因を調べると、レコードプレーヤがドーナツ盤用の45回転ではなく、LP用の33回転にセットされていたことが判明。恐る恐るもう一度45回転で再生してみると、音はめでたく本来のアルトに戻ったのだが、とても人間業とは思えぬタンギングの速さ(しかもシングル!)に全員言葉を失ったのだとか。

実は僕もこの演奏が入ったCDを持っている。10年前、ホルツのウィーンツアーで、イエッテルに学んだウィーン・トン・キュンストラー管弦楽団のクルト・シュミット教授から戴いたように記憶している。サックスという楽器にちょっとした苦手意識を持っているので棚にしまったままだったが、今回改めて聴いてみると確かに驚異的に速い。手許のメトロノームを使ってざっと計算すると、1回のタンギングが0.09秒!1秒間に11回、四分音符170で4回の割りだ。しかも瞬間的にではなく、多い時は連続24回も機関銃のように発射(音)しているのだ。ましてやクラよりリードが大きいサックス。舌の先が2つか3つに割れていたのでは?と疑いたくなる。

ではテクニックだけで音楽はダメだったかというとさにあらず。シュミット先生が書いているライナーノーツによれば、かつてトスカニーニがウィーンフィルを振りに来て「アルルの女」をやった時、イエッテルが例のアルトサックスのソロを吹いた。それを聴いたマエストロ、眼鏡を外してこう言ったそうだ。「私がアメリカに渡って以来、サクソフォンという楽器には不愉快な記憶しかなかった。だが、今日まさに、サクソフォンは人の声に最も近い最高に美しい楽器だということが分かったよ」。

さて、サックスも上手い、しかもめちゃテクで、じゃんじゃんと曲や教則本を書く多芸多才なイエッテルが、もう一人のウィーンフィル首席、謹厳実直?なレオポルト・ウラッハとそりが合わなかったのは当然かも知れない。ウラッハはブラームスやモーツァルトのクラリネット五重奏曲に不朽の名演を遺したが、彼のタンギングの遅さ(普通さ)はモーツァルトの協奏曲第3楽章を聴けば分かる。(ここからはあるドイツ人奏者から聞いた話)いきおい、ウラッハの弟子であるアルフレート・プリンツもイエッテルを嫌っていたそうで、イエッテル逝去の報に接したプリンツは一言、「これでもう彼はエチュードを書かなくてよくなったね」。 |

|

|

| 2008年9月16日(火) |

| 快挙! |

|

右が金子君。真ん中は3位を分けたイスラエルのShelly Ezra。2位はなし。

優勝したドイツのSebastian Manzは当然エーラーである(BR-onlineより) |

先週末に開催された「ミュンヘン国際音楽コンクール」クラリネット部門本選で、金子平(たいら)君が見事3位入賞を果たした。日本人初の快挙である。彼は2006年の「日本音楽コンクール」(毎コン)で優勝(2006/12/22日記)する前から渡独し、リューベック音大でザビーネ・マイヤーに師事して研鑽に励んでいた。今年の審査委員長がザビーネの兄、ヴォルフガングだったことも多少の追い風にはなっただろうが、運も実力の内。才能と努力で掴んだ栄光である。久々の正統派大型新人。まだ20代半ばだから帰国後の活躍が楽しみだ。日本のオケは団塊世代の首席クラスがちょうど定年を迎えている。N響、Y響クラスの席に座って欲しいものである。

|

|

|

| 2008年9月15日(月) |

| カラヤンの遺産 |

|

| 撮影当時のライスターはまだ30代半ばと思われる |

NHKBSで、夜中の1時近くからカラヤン指揮/ベルリンフィルの「悲愴」をやるというので頑張って観た。もっぱらの関心事は第1楽章の大ソロを40年前のライスターがどのように吹いていたかだったが、揉み上げの長い若き日のライスターは、ふっくらとした艶やかな音色と抑制の効いた表現で流石のソロを聴かせていた。これ以上のソロはちょっと想像できないくらいだ。

だが、このビデオ映像を見ている内に色々と不自然な点が気になりだした。ライスターの映像もスポットライトが当てられていて別撮りされていることが明白だ。トランペットやトロンボーンのベルの角度も不自然なほど揃っているし、ffなのに楽器は微動だにしないのだ。また、ソリストは口元だけか良くて顔半分しか映らない(他のビデオでは途中でソリストが入れ替わっているものもあるそうだ)が、それに引き換え、瞑目し陶酔しきったようなカラヤンの映像は全編満載だ。そう、このビデオはライブ収録ではなく、カラヤン「監督」による編集版なのである。如何に自分をカッコよく見せるかに全神経が注がれていて、団員や聴衆は単に彼の引き立て役にしか過ぎないのだ。エキストラと思しき数百人の聴衆は、まるでホールの音響設計に用いる人形のように身じろぎ一つしない。あの第3楽章スケルッツオの大爆演のあと、客席がシラーっと静まり返っているのは実に不気味だ。当然、終楽章が終わっても拍手はない。カラヤンの指揮の下、バイオリンやビオラが弓の角度まで合わせて一心不乱に演奏(これも演出?)している姿を見ると、北京オリンピック開会式の口パク・吹き替え事件どころか、北朝鮮軍の行進すら連想してしまう。カラヤンは膨大に製作したこの種のビデオで何を遺したかったのだろう?カラヤンの願望はいざ知らず、当時のベルリンフィルの状況(女性団員が一人もいないとか、ビオラの土屋氏が3プルト目で弾いていたとか)を伝える貴重な記録映像を遺してくれたことに感謝すべきかも知れない。 |

|

|

|

|

| 2008年8月25日(月) |

| 最後のアフィニス飯田音楽祭 |

携帯の留守電メッセージを再生してみると、思いもよらぬレクム先生からである。「月曜は東京でリハーサルが入り、君の家(石和)には行けなくなってしまった。演奏会で会えたら嬉しいけど、ほんとうにごめんね。」というようなことを英語で一生懸命説明してくれている。随分前、今年のニューイヤー・コンサートのお礼メールで、アフィニス飯田音楽祭の移動日に、石和に遊びに来ませんか?と誘っていたのだ。レクム先生の律儀で誠実な人柄に感動し、急遽こちらから飯田の演奏会へ出向くことに決めた。

MINIを駆って演奏会場の飯田文化会館に到着したのは日曜正午。2時からの演奏会までに昼食を済まそうと歩き出すと、何と、コンビニからビニール袋を下げて出てきたレクム先生を発見!ひと気の少ない飯田の町で長身の先生は一際目立つ。大声で呼び止め、思わぬ再会を喜び合った。用意してきたお土産を渡す。石和銘菓「桔梗屋信玄餅」、ドイツマッピ用「京都の組紐」と蒲田ユザワヤで買った「日本食マグネット」。Ist

das gemacht in Kyoto?(これ京都製?)にJa!と答えたが実は奈良製。「じゃ、演奏会で」と別れたが、ザールブリュッケンの恩返しという目的はこれで果たしたようなもの。ほっと肩の荷を降ろした。

昨年、飯田市内を散策中に発見して気に入り、昼食を食べた「かつ禅」というとんかつ屋で面白い事があった。カウンターの隣に座ったヴァイオリンを抱える若い女性が、「どちらからいらしたんですか?」と話しかけてきた。首からネームタグを下げているから受講生だ。彼女はUnさんとおっしゃり、3年前にN響に入団したとのこと。経験のため音楽祭に参加したそうだが、「いきなりシェーンベルクの室内交響曲を任され四苦八苦しているけれど、内外の演奏家からすごく刺激を受けている」と、楽しそうに話す。共通の知人の話題などで盛り上がったが、「どうしてこの店に?」の問いには、「他の参加者から美味しいとんかつ屋さんがあると聞き、飯田音楽祭は今年が最後なので、食べるなら今日しかないと思った」そうだ。

そう、アフィニス飯田音楽祭は今年20周年を節目に終了し、来年は広島、再来年は山形で開催されるらしい。ドイツの一流演奏家が日本の若手プロオケマンを育成する、というこの音楽祭ならではのユニークなコンセプトは、今後も是非堅持してもらいたいものである。

|

| 記念撮影のためステージに並んだ講師、受講生、スタッフ達。長い間ご苦労様でした |

当日18;30からは、音楽祭の終幕を飾る「20周年記念演奏会」が開催された。ドイツ人講師と生徒達60名による「ベト7」は、下野竜也氏の指揮の下、白熱の名演奏となった。特にオーボエのソロ(ハンブルク北ドイツ放送響K・クリユス氏)が美しかったが、レクム先生のクラリネットも素晴らしかったことは言うまでもない。満員の聴衆はスタンディング・オベーションで熱演を称え、長い間音楽監督としてアフィニス飯田音楽祭を牽引してきたヴァイオリンの四方恭子氏はじめ多くの団員がステージ上で涙をぬぐっていた。

|

| やんわり振られちゃったって感じかな~ |

終演後、ロビーでレクム先生を待った。あの返事を確かめなければ帰るわけにはいかない。以前、「ザールブリュッケンに行ったらレッスンしてもらえますか?」とメールで尋ねていたのだ。その返事はこうだった。「君も知っての通り、僕はフルタイムでオケに乗っているし、マンハイム音大には9名も生徒がいるんだよ。それに子供が14歳になって、一緒に過ごす時間も必要なんだ。君には大変申し訳ないが理解してくれたまえ」。僕は「Schade!(残念です)」と答えたが、この一言のためにドイツ語学校に通ったのかと思うと少し情けなくなった。

先生は僕の落胆を察するかのように、「来年もこの音楽祭に来れるかどうか分からないけど、2、3年後にはザールのオケが来日する計画もあるし、君もドイツに来たら何時でも僕を尋ねて来なさい」と肩を抱いて言ってくれた。また「僕の家には大型の冷蔵庫があるから、さっきもらったマグネットを沢山貼るよ」とも。どこまでも優しい先生である。Auf

wiedersehen! |

|

|

| 2008年8月21日(木) |

| Wer A sagt, muss auch B sagen. |

|

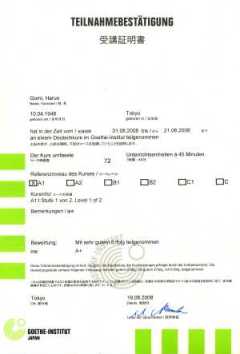

| 終了証。予習・復習の甲斐あって評価はA+ |

3週間に亘ったドイツ語集中講座が今日終了し、めでたく受講証明書をもらった。開講当初15名いた受講生は、終了時には10名にまで減ってしまったが、毎日異なるメンバーとグループを組んで、一緒に問題を解いたり寸劇を演じたりしている間に、自然に

会話が弾み親しくなった。

ドイツ語を習う動機は実に様々で、専門分野研究のためにドイツの大学へ留学する学生や、単に「英語以外の」語学を習得したいとの向学心から受講した人もいる。ある若い女性は、最近結婚した旦那さんがドイツ人だからだそうだ。これまでのコミュニケーションは英語だったと言う。大学オケでチェロを弾いている子は、来年に計画されているドイツとウィーンへの演奏旅行の前に、日常会話程度は話せるようになるのが目標。あのムジーク・フェライン・ザールでもコンサートを開くと言うから驚きだ。音大生も2人いて、毎回教室にヴァイオリンを背負って来た子は、卒業後に日本より圧倒的に数が多いドイツのオーケストラへの就職を目指している。ピアノ科の卒業生は、奨学金を得ながらドイツの音大で更に腕を磨きたいと言う。彼女が師事している先生は、偶然にもGmが良く知っている教授であることが判明し、今更ながら世間は狭いと実感した。

さて、これからどうするか?初級コースを終えても、自己紹介や買い物程度しか出来ない。まだ上には5段階もあるので目がくらむ想いだが、ドイツには”Wer

A sagt, muss auch B sagen”(Aと言ったものはBと言わなければならない=始めた事は最後までやり遂げよ!)という諺があるらしい。日本流なら「乗りかかった船」か。もう少し頑張ってみよう。

|

|

|

| 2008年8月13日(水) |

| ベームの内径 |

|

| 長い眠りから醒めたベーム達 |

ドイツ語集中講座に通い始めて10日が経つ。初級コースなのだが、毎日4時間、ドイツ人教師からみっちりドイツ語を叩き込まれる。若い世代と一緒に勉強するのは楽しいが、授業の進度が予想以上に速い上に、毎日宿題も出るので結構大変だ。今日は予習・復習を早めに済ませ、ずっとやってみたかった事を実行に移した。ベームの内径測定である。

「音楽の広場」への参加に合わせて石和に立ち寄り、保管していた何本かのベームやアルバートを東京に運んで計測の機会を窺っていたのだ。

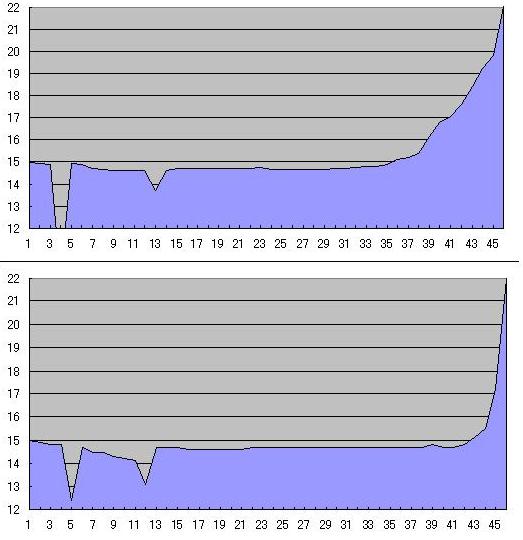

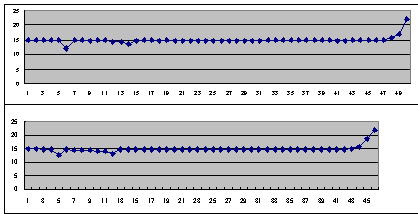

結果は別表の通りである。意外にも上管の内径は15mm弱のストレートでほぼ一緒だったが、やはり下管の内径形状には大きな違いがあった。スカートにたとえれば、エーラーがタイトスカートであるのに対し、ベームはフレアスカートと言ったところだろうか。まだサンプルが少ないので結論めいたことは言えないが、コンマ1mmが決定的な役割を果たすこの世界において、こんなに内径が違えば、「同じ音がするはずがない」とだけは断言できる。ブリツァーとハンマーシュミット、エーラーとドイツベーム、メーカーやモデルによる違い、アルバートの内径形状等々、興味は尽きない。これからやるべき事は多い。

|

| 上がベーム、下がエーラーの内径(何れもYAMAHA,100分の1mmまで計測)。ベームは下管の中ほどから急速に拡がっていく |

|

|

|

| 2008年8月11日(月) |

| 音楽の広場本番 |

|

| 会場を静かに巡回する飛行船。確かにエコではある |

前日は荒天で、リハの最中に雷がグランシップを直撃して照明がほとんど消えるというハプニングもあったが、本番の日曜日は朝から晴天でうだるような暑さ。午前中のゲネプロも無事終了し、アンサンブルの精度も高まった。後はお客がどれだけ入るかが気がかりだったが、テレビスポットや新聞記事のお陰か、約2千人を動員できたらしい。

ここが「自由演奏会」とは大きく異なるところ。「自由演奏会」も過去2回グランシップで開催され、それぞれ300名余りが参加したが、見学自由でも聴衆は何れも100名足らず。「自由演奏会」は他人に演奏を聴かせるというより、参加者本人の自己実現と参加者同士のコミュニケーションの場なのだ。だから受益者である参加者が参加料を払って会場費等の運営費用を負担している。譜面台も持参だ。

一方「音楽の広場」は、我々参加者に交通費やTシャツや弁当まで用意してくれた。指揮者やゲストのギャラもかなりの額だろう。また、2千円の入場料を払って来てくれた観客の期待を裏切らないためか、主催者は様々な演出を試みた。地元高校の応援団、ちびっこサッカーチーム、富士山浄化運動市民団体の出演。スモーク、大型クラッカーや紙吹雪、果ては人力車、飛行船まで繰り出した。だが、なぜかその飛行船がぶら下げていたプラカードには、「富士山を世界文化遺産に!」と書かれていたのである。

|

| 富士フィル、静フィルのクラセクションメンバーと。またどこかで一緒に吹こう! |

結果として演奏も盛り上がり、自分自身、大きな達成感も味わえたが、最後まで、これは誰のための?そして、何のための?イベントなのか、その明確な答えは見出せなかった。

だがしかし、何しろ初めての試みなのだ。県内の10指に余るプロ・アマオーケストラ団員300人が一堂に会して難曲に立ち向かった意義は非常に大きい。

打ち上げ会場で、今回演出・音楽監督を務められたWt氏にギネス記録の話をしたところ、「じゃ、次は1万人でやりましょう!」と言って下さった。「1万人」。巨大な岩がグラっと動いたような気がした。

|

|

|

| 2008年8月9日(土) |

| 音楽の広場リハ |

|

| チャイコ弦楽セレナーデのリハ風景。弦バスが20本もあります。「自由演奏会」ならチューバの数です |

東静岡のビジネスホテルにいます。明日15:00から「グランシップ」で開催される「音楽の広場」という大イベントのリハーサルが、午後1時から夜9時までありました。練習は今日で3回目。明日は10時からゲネプロです。このコンサトートは、静岡県内のプロ・アマオーケストラのメンバーを中心とした300人からなる大合同オーケストラを井上道義氏が指揮するというもので、演奏曲目は、クセナキス/ノモス・ガンマ、ラヴェル/ボレロ、ホルスト/惑星から「火星」「木星」、チャイコフスキー/弦楽のためのセレナード、ヘンデル/組曲「水上の音楽」、プロのソプラノとバス歌手による「愛する小鳥よ」、「浜辺の歌」、モーツァルト/魔笛「夜の女王のアリア」、ロッシーニ/セビリアの理髪師「バジリオのアリア」など。

今回、指揮者井上氏の周りをオーケストラが360度に取り囲みます。また、正面の大型スクリーンにはソリストや指揮者や演奏者が映し出されます。(まさに僕が10年前に企画した「1万人のアンサンブル」のアイデアそのもの!)照明も音楽に合わせて様々に変化するので視覚的にもかなり楽しめます。

このイベントを一言で言えば「自由演奏会のオーケストラ版」ですが、いつか何とか両者が合体して本当の意味でのバリアフリー・コンサートが実現できたらどんなに素晴らしいことでしょう。

実はこのような大規模器楽合奏にもギネス記録があって、現在の世界記録は10年ほど前に作られた6,500人。サイモン・ラトルがバーミンガム市響時代に樹立したものです。それまでのバンクーバー交響楽団を中心とした記録3,500人を一気に抜き去りました。この記録を塗り替えられるのは、現在、吹奏楽とオーケストラ活動が世界で最も盛んな日本を措いて他にはないと僕は確信しています。明日のイベントが契機となって全国にアンサンブルの輪が広がり、いつかギネス記録を塗り替えて、音楽文化先進国日本を世界にアピールしたいものです。

|

|

|

| 2008年8月1日(金) |

| 内径の測定 |

|

今どき木箱に収納されている。実際の計測には、本体の他

にエクステンションロッド(150mm)やリングゲージが必要

なお、取説に重大な誤記があったのでメ訂正を申し入れた |

ミツトヨのデジタル内径測定器を入手した。通常の用途としては、自動車メーカーが、開発中のエンジンのシリンダー・ボアをチェックするのに使用するらしいが、小型のものならクラリネットの内径を1000分の1mm単位で測定できる。

早速これで自分のエーラーを計測してみて驚いた。今まで漠然とA管の方がB管よりも内径が広いと思っていたが、結果は意外にもほぼ同一だったのだ。また、A、B共に下管の最終3cmまで長いストレート部分が続くが、B管のみ上管の最初の2cmには0.5mmほどのテーパーがかけられていた。う~ん、実に興味深い!これさえあれば、「ベームよりエーラーの方が内径が狭い」、「ウィーン管の方がドイツ管より内径が広い」、「ブリツァーの内径は数年前に拡がった」、「アルバート式の内径形状はフランス管と同じである(Gm説)」等の俗説(や迷信?)が検証できる。

サンプルが幾つか集まったらエーラーレポートに掲載するので乞うご期待。マイ楽器の内径計測にご協力頂いた方には詳細な計測データをお渡し致します。

|

上がA、下がBの内径。上管入り口はAが14.9mmに対しBは15.0mmとむしろ広い。

上管最初のへこみはレジスター、2番目はサムホールのチューブ。 |

|

|

|

| 2008年7月27日(日) |

| コントラスツ |

|

バルトークの「コントラスツ」は、ほぼ同時期に書かれたメシアンの「世の終わりのための四重奏曲」と並ぶ貴重な近代クラリネット作品だ。スウィングの王様ベニー・グッドマンの依頼によって書かれただけあって、メシアンほど“深淵”ではなく、むしろ民族性やエンタテイメント性を備えているから聴いていてわくわくする。クラリネットパートも超高音域、全音音階、変拍子などでかなりややこしいものの、何とか頑張れば出来るかも、の範囲にある。思い起こせば僕がクラリネットを始めてまだ5,6年の頃、大胆にも仲間内とはいえ人前で演奏したことがあったが、「無知」と「若さ」ほど怖いものは無い。もちろん当時はベームだったが、エーラーに替えた現在、第3楽章にどうしても出来ない部分がある。

|

| 第3楽章186小節目からのエーラー必殺フレーズ。四分音符=150と指定されている |

B♭管の指定を、第1、第2楽章のままA管で読み替えれば楽勝で出来るのだが、数年前「浜松管楽器アカデミー」で聴いたベンツェル・フックスは、確かにステージに2本持って来ていて、第3楽章の前でB管に持ち替え、何事も無く演奏していた。「何か替え指でもあるのだろうか?」ずっと気になっていた。

そんな折、ドイツのカッセル歌劇場管弦楽団で30年以上首席を務める広沢哲夫(ヒロサワ

テツオ)氏が来日中であり、虎の門JTホールで「コントラスツ」を演奏するという情報を得た。広沢さんに関する話はノルトハウゼンの小林さんから聞いてはいたが、お会いするのは初めてだ。長年の疑問を解消するチャンスでもあり、演奏会場の最前列に陣取った。僕と同年輩と思しき広沢さんは、「コントラスツ」にやはりA,B両方を持参していた。クラリネットのキイがピカピカに光っていて、さすがプロは楽器の手入れが行き届いていると感心したが、後でお話を伺ったところ、今年の3月に買い換えたばかりだそうである。広沢さんの音は実にふくよかで柔らかく、ヴァイオリンやピアノの音色と絶妙に溶け合っていた。

さて、いよいよ問題の箇所が近づいてきた。事前にスコアを読んできたから間違いない。ところが、あっという間に通り過ぎた。その瞬間、左手小指でHキイを押さえたまま、Cとdisキイの間を猛烈なスピードで行き来する右手小指を目撃しただけだった。つまりは正規の指使いで演奏していたのである。うーむ、そうだったのか。鍛錬によってあそこまで速くなるものなのか!ちょっと難しい箇所が出てくると、すぐに替え指を捜して楽をしようとする自分を猛省し、早速自宅へ帰ってチャレンジしてみたが、急にやってもとても無理。

広沢さんはやはり今年が還暦だそうである。マウスピースはZinnerをWillscherに削ってもらったそうで、かなり開きが狭いらしい。なお、今年3月まで使っていた1996年製H・Wurlitzer(A,Bセット)の買い手を捜しているとのこと。かなり格安なので、ご興味あれば小生までご一報下さい。

|

|

|

| 2008年7月13日(日) |

| いつの間に |

|

| 新新新宿高校校舎は7階建て |

新宿に出かける用事があり、目的地をネット地図で検索したのだが、我が母校である都立新宿高校の場所がどうも変だ。僕が通学していた頃は、新宿駅南口から甲州街道の坂を下りて行き、明治通りとの交差点を少し越えたところに正門があった。府立六中時代からの校舎は、木造の2階建てで風格はあったが、生徒からは「伝統、伝統と言うが、クラブの部室には電灯がない」などと揶揄されていたものだ。

その老朽化した校舎が、卒業後数年経って「第2グランド」の敷地内(因みに「新宿御苑」を「第3グランド」と呼んで、塀の穴から自由に出入りしていた)に、鉄筋3階建てとして建替えられたことは知っていた。味も素っ気もない校舎だったが、移転に伴い、正門は甲州街道沿いから明治通り沿いに移されたはずなのだ。それが地図によれば元の位置に戻っている。万が一にも、地図が古いなどとは考えられない。そこで、さっさと用事を済ませ、半信半疑で旧校舎があった場所まで確かめに行くと、何と!そこには高級マンションかと見まがうばかりのピカピカの校舎がそびえ立っていた。考えてみれば卒業してから40年以上も経っているのだ。かつて建替えられた「新校舎」も、とっくに旧態化したとして何ら不思議はない。

時の流れに思いを馳せつつ、しばらく正門を明るく出入りする後輩達をまぶしく見つめた。 |

|

| 2008年7月1日(火) |

| 余計なお世話? |

|

友人が所属するアマオケの定演で、音大生がモーツァルトのクラリネット協奏曲を吹くというので、多いに興味をそそられ聴きに出かけた。さすがに某有名音大の上級学年だけあって、音色も柔らかく、丁寧で堅実な演奏だったが、気になったのはそのステージマナーである。ステージに出てから、リードをいじったり、リガチャーを閉め直したり、しきりに仕掛けを気にしている。これでは聴いている方は、何だか調子が悪いのかな?と不安になってしまう。一番びっくりしたのは第1楽章の最後で、自分のソロが終わるや否やリードを外しはじめたことである。まだオケは17小節も演奏していて音楽は終わっていないのだ。たとえアマチュアとはいえ、これでは指揮者やオケのメンバーに失礼というものだろう。オケをバックにコンチェルトを吹く機会など今後もそうめったにあるものではない。準備を万全に整え、一旦ステージに出たら、落ち着いて堂々としている方がよい。その音大生の将来を考えれば、忠告してあげるのが本当の親切というものだが、「誰よ?このオッサン」と反発されるのが怖くてとても言えない。

|

|

|

|

|

| 2008年6月14日(土) |

| 38年前のブラームス |

|

| 発見された録音テープは、青春時代のタイムカプセル |

リサイタルをやって良かったと思うことの一つに、「コンセール・リュネール」創立時のメンバー何人かと改めて連絡が取れたことがある。「コンセール・リュネール」は、昭和44年(1969年)に新宿高校管弦楽部OBを中心に結成されたオーケストラで、指揮者に高校の先輩である池辺晋一郎氏を戴き、僕が初代インペク(団長)を務めたのだ。

リサイタル当日には、年に数回しかないフリーな日曜日という池辺さんとヴァイオリニストのSt夫人もお見えになった。Stさんはリュネール団員として在籍する傍ら、軽井沢合宿では食事係まで引き受けて下さったのだ。また、当時オーボエを吹いていて団内結婚第1号でもあるNkさんは、この日のために長野から駆けつけてくれた。氏の話によると、オーボエパートでペアを組んでいて、その後プロに転向し、現在スイスのオーケストラで首席を務めるYgさんとも近々長野で会う予定とのこと。また、池辺さんが渡欧した折に、1年間指揮をお願いしたHs先生や、異色経歴のヴァイオリン奏者で現在弘前大学教授であるImさんとも連絡が取れた。

その他あれやこれやで、「何時かリュネールのOB会をやりたいね」という話になっているのだが、先日リュネール関係の古い資料を漁っていたら、すごいお宝が出てきた。リュネールの演奏を記録した録音テープの山である。何しろ40年前の物だから、SDカードやCD-RやMDであるはずもなく、カセットテープや8トラックですらなく、今どきの若い人は目にしたこともないであろうオープンリール・テープなのだ。ラベルの記載によれば、三鷹音楽院における初の公開演奏会や、幾つかの団内発表会、それから砧(きぬた)区民会館で開催した第1回定期演奏会(1971年12月19日)も収録されているらしい。

|

| 当時縦置きも出来るTC-6360は大人気だった |

|

| これが問題の60Hz用プーリー。さて、どうしたものか |

だが、これらを再生するにはどうしてもオープンリール・デッキが必要だ。そこで昨日、記憶を頼りに山梨石和までクルマを飛ばして、納戸の奥からほこりを被ったソニーのテープデッキTC-6360を引っ張り出して来た。突然永い眠りから醒まされた6360は当然のごとく不機嫌で、モーターは弱々しく回るものの、アンプにつなぐと雷のような音を立てて抵抗した。そこで、品川にあるソニー本社のサービスセンターに持ち込んだのだが、初老の担当者、「いやー、懐かしいですねー、入社した頃よく研修で使いましたよ。でも申し訳ないですが部品が一切ないので、お預かりして点検することもできません」と、にべもない。仕方がないので幾つかチェックポイントを聞きだし、自宅へ引き返して自己責任で分解に取り掛かる。あちこちの錆や汚れを取り、油を挿している内に、固着していたグリースが柔らかくなってきたのか、徐々にスムーズに回転するようになってきたようなので、試しに1本のテープを再生してみた。

すると、まるで骨董品の蓄音機から流れ出てくるような頼りない音だったが、何とか聴き取れるその曲は、何とブラームスのクラリネットソナタ第1番の第1楽章だったのだ。多分1970年に渋谷のカワイで行った室内楽コンパの録音で、クラリネットは間違いなく僕、ピアノはFgを吹いていたOg君だろうか?リードミスと臨時記号の欠落にまみれたとんでもない演奏だが、不思議と音質や節回しに現在にまで通底している感覚を見出し、ちょっと感動してしまった。当時はセルマーのシリーズ9にB☆というマウスピースだったはずだが、何を使っても結局は吹き手の音質になるということか。

それにしてもテンポが遅い。ブラームスの後に入っているオーボエ2重奏(NkさんとYgさん?)は、さながらオーボエ・ダモーレ2重奏のように聴こえる。おかしいと思いピアノを叩いてみると、全ての音がほぼ短3度低いことが判明した。この原因を突き止めるのには苦労したが、ソニーサービスセンターとの何度かのやり取りによってやっと判明した。ゴムベルトを回転しているモーターのプーリーが西日本の60Hz用だったのだ。多分就職で浜松に転居した時に付け替えてそのままになっていたのだろう。50Hz用のプーリーはとっくに生産中止だそうだから、これをどうやって改造してピッチを上げるかが当面の課題となった。

|

|

|

| 2008年6月6日(金) |

| 楽器の日の出来事 |

|

6月6日が「楽器の日」であることは日本国民のほとんどが知らないだろう。全国楽器協会という団体が40年も前に決めたのだが、PRが足りないのか憶えにくいのか、楽器業界の人ですら知らない人が多い。芸事は6歳の6月6日から始めよ、という言い伝えに由来しているのだが、その目出度い「楽器の日」に僕は長女を授かり、その子を麗(うらら)と名づけた。麗(うるわ)しいとも読むこの漢字には意味がある。鹿という字の上に台が二つあり、台の上には各々1枚の薄い物が置かれている。これは一対の雄と雌の鹿の毛皮を表しており、古来中国で最も美しく高貴な贈り物とされていたのだ。

さて、音楽的素養があるに違いないという謂れなき親の期待を背負って、ヤマハ音楽教室やピアノ個人レッスンにせっせと通った麗は、中学、高校と「吹奏楽コンクール」の有名校でパーカッションを担当していたが、6歳ではなく3歳から楽器を始めたのが災いしたのか、大学に入るとプツリと音楽をやめてしまった。映画や演劇の方面に興味・関心が向いたらしく、結婚した今もアルバイトをしながら時々どこかの舞台に立っているという。よく人から「娘さんは何をやっていらっしゃるんですか?」と聞かれ、「さあ、、」と答えていつも呆れられるので、今日初めてその舞台をこの目で観てきた。

渋谷の明治通り沿いにある「クロコダイル」というライブハウスに、「東京コメディストアージェイ」の一員として出演するとのこと。この通称「コメスト」は「インプロ(ビゼーション)」を特徴とする即興演劇集団で、台本はなく、筋書きやせりふを展開に合わせて即興で創っていくらしい。地下の薄暗いホールへ降りていくと、何だか昔懐かしいディスコの雰囲気で、結構若い客で一杯だった。ワンドリンク注文して腰を下ろす間もなく、いきなりオープニングで、5、6人の女の子がチアガールの衣装を身にまとい、ポンポンを手に持って嬌声を発しながら踊り始めたが、その中に我が娘を発見した時は軽いめまいを覚えた。

だが、その後の即興劇はいたって真剣なものだった。その場でメンバーに課題やテーマを与えてパフォーマンスを競わせ、観客の拍手や歓声によって優劣を決定していく。ゲーム的な遊び感覚はあるものの、観客を沸かせた方が勝ちだから、パフォーマーの素質や才能の差がモロに出る。その日、娘は中位の成績で、親の欲目から見ても特別素養に恵まれているとも思えなかったが、志を同じくする仲間と共に、好きな道を歩み続けるその姿勢の中に、目には見えぬ親子の血筋を感じた夜であった。

もしお時間ありましたら観に行ってやって下さい。

|

|

| ミラーボールの下で踊るチアダンサーの中に娘発見! |

即興劇を演じる麗(中央)はこの日が誕生日 |

|

|

|

| 2008年6月2日(月) |

| ありがとうございました! |

|

昨日のリサイタルにご来場下さいました100名以上のお客様、また、励ましのエールを送って戴きました各地の皆様、本当にありがとうございました!心からお礼申し上げます。私には多くの課題を自覚させられた演奏ではありましたが、お客様から沢山の拍手やお褒めの言葉を賜り、まずはほっとしています。思い起こせば3年ほど前、冗談のつもりで口にした「還暦リサイタル」の夢が、音楽仲間達の共感、賛同と、激励、後押しを得て今回実現したことは、何物にも替えがたい人生の宝物です。部屋中に溢れる綺麗な花束やワインや山のようなお菓子、そして何よりも心温まるメッセージの数々に囲まれて、世界広しといえども今の自分ほど幸せな人間はいないに違いないと感じています。これからも更なる研鑽を積み、感動を伝えられる演奏を目指します。今後ともどうぞよろしくお願い致します。m(_

_)m

|

|

|

| 2008年5月31日(土) |

| リサイタル、がんばります! |

|

いよいよ本番を明日に控え、昨日会場のムジカーサでゲネプロを行った。ムジカーサの音響はとてもライブで吹きやすかったが、明日はありがたいことに席が足りないくらい大勢の人が聴きに来てくれるようなので、お客様が入ってどの位デッドになるのかちょっと心配でもある。ゲネプロで選んだリードが本番で実に心細い音だったという経験は今まで嫌というほど味わってきた。シューマンはちょっと重めの、モーツァルトはちょっと軽めのヴァンドレン・ホワイトマスターの2・1/2、ブラームスはB.K(ベノ・クルーガー)の3で、というのが昨日立てた作戦だが、明日のリハでまた気が変わるかも知れない。一旦決めたリードが段々ヘタって来て言い知れぬ不安を覚えるのは、本番前のお約束のようなものなのだ。

ムジカーサにはピアノがスタインウェイとベーゼンドルファーの2台備えてあって、ピアニストの奥田さんがホールで試奏した結果、音色がコンパクトで実に柔らかいベーゼンドルファーを選定した。隣で吹いていても、音像がくっきりしているので、シューマンやブラームスのソナタにはより適しているように感じられる。さて、今回のリサイタル開催に対して沢山の方から励ましのお言葉やメールを頂戴した。明日は、その期待やご厚情に応えられるよう、自分が最も好きな曲を心をこめて演奏したい。

|

|

|

| 2008年5月28日(水) |

| 磨くものが違う? |

|

| シートは3枚入っていて420円 |

クラリネットのキイに施してあるシルバーメッキというものは案外面倒なもので、ちょっと手入れを怠っていると酸化して段々黒ずんでくるし、更にこの酸化皮膜を放置しておくと、クロスで拭いた位では取れなくなってしまう。キイの側面やタンポ皿の付け根などが特にやっかいな部分だ。今までは綿棒にシルバーポリッシュを含ませてごしごし磨いていたが、この液体は元々研磨効果が薄い上に、液が垂れてタンポに付着したり、管体の木目に白く残ったりして、イマイチ使い勝手がよろしくない。また、キイポストやキイチューブを磨いていて、液が芯金の方に浸透したりすると最悪錆の原因にもなりかねない。

ところが過日、旧知のリペアマンから良いツールを紹介してもらった。「シルバー・キラッシュ」というこの紙は、何と小林製薬が作っていて、銀製の貴金属を磨くために開発されたものらしい。本来指輪や時計などのアクセサリー用だから、メタルポリッシュよりはずっと細かいパウダー状の研磨剤が含ませてあり、メッキ層を削って痛めることも少ないようだ。これでキイを拭くと面白いように黒ずみが取れ、新品同様のピカピカになる。楽器店で置いているところは少ないようだが、僕は新宿のドルチェ楽器で購入した。これで腕も磨けたらなぁ、、、。

|

|

|

| 2008年5月23日(金) |

| あらま ! |

|

| アサヒ・コム/ロイターより |

今年1月に行ってきたたばかりのベルリン・フィルハーモニー・ホールが燃えちゃったみたいですねー。幸い全焼は免れたものの、写真で見る限りかなりの被害が出たんじゃないでしょうか?建物内の修繕工事から出火したそうですが、1月の日記にも書いたとおり、このホールは竣工から半世紀近く経って、かなり老朽化が目立っていました。出火当時はランチコンサートが開催されていたとのことですが、僕がBSで見たドイツZDFのニュースでは、ベルリンフィルのクラリネット奏者、マンフレッド・プライスさんがバスクラを持って映っていました。その顔は結構ニコニコしていて、「いやはや、これじゃ当分コンサートはできそうもないな、うふふ」と言っているようでした。

|

|

|

| 2008年5月12日(月) |

| 大人気ない、、、 |

|

| つばめ風ハンブルグステーキ |

掛川の「さわやか」ハンバーグは食べられなくなったが、東京近辺には「つばめグリル」がある。ハンバーグやロールキャベツが安くて美味しいし、古きよき洋食屋の雰囲気も大好きだ。スタッフのサービスもとてもよい。銀座本店の他、品川、新宿、恵比寿、新横浜、二子玉川(ニコタマ)店には何度か行ったことがあったが、今日、偶然にも渋谷マークシティの中にあるのを見つけたので久しぶりに入ってみた。「つばめグリル」の名物は、ビーフシチューをからめたハンバーグがアルミホイルに包まれたまま出てくる「つばめ風ハンブルグステーキ」である。

たまたま隣の席に座った男がそれを注文した。料理を運んできた若い店員が、男のテーブルの上に料理を置きながら、「ナイフとフォークで銀包みを破ってお召し上がり下さい」と言うと、驚いたことに男は店員にこう言い放ったのだ。「君は新入社員か?僕はな、××へ行った帰りは何時もここでこれを食べてるんだよ」。店員は冷静に、「失礼致しました。いつもありがとうございます」と言って引き下がったが、この馬鹿な男の言い草に無性に腹が立った。

どうやって食べるか戸惑う客だっているだろうから、店員はマニュアルに従って説明しただけなのだ。

何十回聞こうが別に損するわけでもあるまいし、黙って聞き流していればいいものを。「はい、ありがとう」くらい言うのが大人の対応だろう。そもそも毎日来るならいざ知らず、誰がたまにしか来ない客の顔なんか一々憶えいるもんか!客という優位な立場を笠に着て威張るこの男が、僕より少し上の世代らしいのがわずかな救いだったが、社会性を失った恥ずかしい老人にはなりたくないものである。 |

|

|

| 2008年4月20日(日) |

| 祖師谷商店街 |

|

| エラソーに立つ駅前のウルトラマン |

祖師谷の実家に引っ越して来て早や10日が経とうとしている。やっと掛川から運んできた大量の段ボール箱を全て開梱し、しかるべき所へ押し込んだ。その間、家人から声が掛かっては壁紙を補修し、切れた電球を取り替え、ドアや扉の不具合を調整し、棚や額縁を吊るなど、工具箱を持って家中を奔走。まるで住み込み大工のような毎日だった。

昨日は晴天だったので、久しぶりに外に出て祖師谷商店街を散策した。数年前、日本一長い、とテレ東の「アド街ック天国」で紹介された祖師谷商店街は、掛川に住んで不在にしていた6年半の間に大きく変貌していた。小田急線の高架化に伴って祖師ヶ谷大蔵駅が近代的に改築されたのは良いとしても、祖師谷商店街がなぜか(僕に何の相談もなく勝手に)「ウルトラマン商店街」と命名され、駅前にはウルトラマンの像まで建ってしまった。おまけに駅のホームのチャイムまでウルトラマンのテーマだ。これは近くに東宝撮影所や円谷プロダクションがあったことにあやかった町興しの一環なのだろうが、世代的にウルトラマンとやらとは何らの親交がなかった団塊世代には甚だ迷惑である。そもそも、あんな短足の着ぐるみ人形に感情移入できる人種の気が知れない。(月光仮面よりはマシか)

|

| 多くの人出で賑わう祖師谷商店街 |

駅前にあったお気に入りの喫茶店「それいゆ」は土地を接収され移転。中学生の頃からレコードを買っていた「スミ商会」は廃業してブティックになってしまった。贔屓にしていた「満来軒」や美味しい和菓子を造っていた「三好野」も閉店した。代わりに出来たのが「ドトール」や「エクセルシオール」などのチェーン喫茶と「Au」「ソフトバンク」などの携帯店、それに「モスバーガー」や「なか卯」などのファストフード店だ。経済原則とはいえ、地元の個人商店が新興全国チェーン店に席巻されていくのを見るのは辛いが、まだ頑張っている老舗もある。洋菓子の「ニシキヤ」、洋食の「キッチンまかべ」、中華の「岡田屋」などだ。

その中の一つ「トレジャー・ハウス」(昔は渡辺家具店と言っていた)に入ってみると、昔馴染みの若社長(と言ってももう50代?)が話しかけてきた。「この店の前にあった不動産屋さんも廃業して今はタクシー運転手をやってますよ。今は店で商売をやるより、人に貸したり、マンションを建てる方が儲かるんです。ウチだって何時までもつことやら、、、」。商店街の賑わいの裏では何やら厳しいサバイバル競争が続いているようだ。

|

|

|

| 2008年4月9日(水) |

| YAMAHA人生に悔いなし |

|

| 皆さん、そしてYAMAHAよ、ありがとう! |

昨日が最終出社日ということで、所属していた法務・知的財産部の40名もの有志が、浜松市内のイタリアン・レストランを借り切って送別会を開いてくれた。36年前、浜松から始まった我がサラリーマン人生は、浜松において幕を閉じたわけだ。

多くの同僚から過分な謝辞を戴いたが、最も嬉しかったのは部員の寄せ書きだった。色紙にびっしりと書き込まれたコメントを読むと、改めて多くの人たちの好意に包まれ、支えられていたことに気付かされる。思わぬ人からの思わぬ書き込みも多くあった。新入社員や基幹職を対象としたコンプライアンス研修で僕が話したことが今でも心に残っているという。「コンプライアンス(法令等の遵守)」は、とかく「禁止」や「制約」など、暗いイメージになりがちだが、僕は「明るいコンプライアンス」を標榜し、「自ら希望して入社したヤマハを、社会からより信頼され愛される会社にするためにこそコンプライアンスが重要」と説いてきた。これはかつて広報部に所属し、数々の危機管理を体験してきた僕の心からの叫びなのだが、「贈る言葉」として若い世代へ遺すことができたのなら本望である。

送別会の幹事に所望され、(僕も嫌いな方ではないので)カラオケCDの伴奏で「星に願いを」を演奏し、やんやの喝采を博した。すると演奏後、今月からこの部に異動してきた若い男性社員が、「演奏を聴いている内に涙が出ました」と告白してきた。うーん、こいつは心が純粋で中々見所があるなー。僕が現役なら目を掛けてあげられたのに(ウソ)。

余談だが、先日ある課長が「うちの課にGmさんがいなくなっちゃうって泣いてる子がいますよ。ちゃんとフォローしてやって下さいね」だって。心当たりもないし、それが誰かを詮索するほどヤボでもないが、惜しんでくれる人がいるというのは幾つになっても悪い気がしないものである。

|

|

|

| 2008年4月2日(水) |

| わが意を得たり |

|

| 後列左端がティボール君、前列右がマティアス氏 |

現在販売されている「ザ・クラリネット」誌(アルソ出版)の26号に、昨年10月にホルツの例会に遊びに来たベルリン国立歌劇場クラリネット・セクション7名のインタビューが掲載されていて、その中身がとても面白い。特に興味深いのは、「ドイツでのベーム式クラリネットの位置づけ」の項。ここでハンガリー出身の新入団員、ティボール・レーマン君(2007/10/8日記参照)がこんなことを言っている。

「僕はハンガリーで13年間ベーム式を吹いてきて、現在ベルリン芸大のフランソワ・ベンダ教授の下で勉強中ですが、小さなオーケストラで吹くようになって、ドイツではベーム式の楽器ではどうにもならないと感じ始めたのです。ダークな音色と大きく吹いても決して甲高くならない、ドイツ式の音色が重要でした」。「君はそのドイツの音色をベーム式の楽器で実現しようとは思わなかったの?」という仲間の突っ込みに対しては、「最初はそう思ったこともあったけど、結局あの音色はベーム式では出せないという結論に至ったのです。中身の詰まった“芯のある音”というのがベーム式には難しいと僕は思いました」。まるでホルツのやらせではないか?と疑われるような模範解答である。

さらに僕を欣喜雀躍させたのは、首席奏者マティアス・グランダー氏の次の発言。「ブラームスの交響曲第4番第2楽章冒頭の、あの重く暗い雰囲気をドイツ式のA管以外で吹くということは想像できません・・・」。(ボールド筆者)

因みにこの記事のインタビューアは、やはりベンダ教授の下で長年研鑽を積み、現在古楽器にハマッているという横田瑤子氏で、4月12日イシモリ地下ホールで「古楽器のコンサート」を開くそうです。

|

|

|

| 2008年3月27日(木) |

| 天国は何式? |

|

| 世代や国境どころか人類やあの世との境をも越えた?僕のクラリネットファミリー |

長い間ヤマハ豊岡工場のショールームに「派遣」していた何人かのファミリーが帰ってきた。久しぶりに全員集合したので記念撮影だ。おじいさんを中心に、お父さんとその息子二人、前列には長男の子供、つまりおじいさんのひ孫にあたる女の子がいる。また、どういう関係だか知らないが、なぜか天使やうさぎさんもいるようだ。

プラハ生まれのおじいさんの影響でみんなクラリネットを演奏するのだが、おじいさんはエーラー式、インスブルックに住んでいるチロル衣装のお父さんと次男はウィーンアカデミー式、独立してスイスのルツェルンで仕事をしている長男と、いたずら盛りの可愛い娘はベーム式を吹いている。

さて、前列の真ん中に座っている、2年前にドレスデンからやって来た女の子天使と、ヴェネチア育ちの青いガラスの天使が吹いている金色のクラリネットは一体何式なのだろう?

|

|

|

| 2008年3月13日(木) |

| モツ五大運動会 |

あと1ヶ月足らずで掛川の借家を引き払うため、徐々に家財の整理を始めているのだが、CDを箱詰めしながら、モーツァルトのクラリネット五重奏曲を一体何種類持っているのだろうと興味が湧き数えてみた。結果は23枚。これにハインリッヒ・ゴイザー、ボフスラフ・ザフラドニーク、ザビーネ・マイヤー(デビュー盤)、ベラ・コバーチュなど、実家にある5、6枚のLPレコードを加えると30種類近くになる。人に自慢できるほどではないが、チリも積もれば山である。

この機会にリスト化してみたが、やはり持ち主の偏った嗜好?を反映してか、ドイツ・オーストリー系の奏者が多く(独5、墺4)、次に米5、英3の順。仏はジャック・ランスロのたった1枚しかない。

録音が最も古いのは、チャールズ・ドレーパーの1928年。ミュールフェルトが逝ってからたった20年後の演奏。次にレジナルド・ケル(1945)、レオポルト・ウラッハ(1951)、ヨスト・ミヒャエルス(1958)の順。もちろんこれらはモノラル録音だ。逆に新しいのは2004年のエリック・ヘプリッチ、アレッサンドロ・カルボナーレ(1997)、ラルフ・マノ(1996)、ハロルド・ライト(1993)など。

バッセット・クラを使用しているのは、ペーター・シュミードル、チャールズ・ナイディック、デヴィッド・シフリン、ヘプリッチの4人のみ。これはCDの購入時期が概ね古いということもあろうが、K.622の協奏曲に比べ、バッセット・クラを用いても余り効果的ではないことも関係しているのだろう。

|

| 君、ちょっと飛ばし過ぎじゃないか? |

僕が一番興味を持って調べたのはテンポである。第2、第3楽章は大体妥当なテンポに落ち着くものだが、第1と第4楽章については随分差が大きいように感じていたからだ。さらに、第1楽章はアレグロ、第4楽章はアレグレットと指示されている。アレグレットは「アレグロよりやや遅く」と中学校で教わったが、実際はどうか?

第1楽章で最も速かったのはナイディックの四分音符=133、2着は意外にもボスコフスキーの132、3着はN1の開発者で、ヴィオットさんが現在ドイツで最も音が良いというノルベルト・カイザーの128だ。一番遅いのは、これも意外なカルボナーレの114で、アルフレート・プリンツ(115)とシフリン(118)がこれに続く。

第4楽章は、1着カルボナーレ(152!)、2着カイザー(147)、3着マノ(144)の順。ビリはケルの124、ビリから2番目はウラッハとデヴィッド・オッペンハイムの128だった。

|

| ケル先生の悪口を言うと信者から叱られます |

カルボナーレはアレグロで一番遅いのにアレグレットでは一番速い。その加速率は実に33%でダントツである。100Km以下で走りなさいというアウトバーンを133Kmで走っているわけだから、モーツァルトに捕まって叱られても仕方あるまい。さすがイタ車と言うべきか、確かにランチア・テーマは速かったなー。

逆に制限速度を守っているのはケル(100Km)だけで、殆んどは115Km前後で走っている。そのケルの演奏を聴いてみると、甲高い音色、過剰なヴィブラート、恣意的な節回しなど、僕が生まれる前の演奏だから違和感絶大なのは置いておくとして、第4楽章が第1楽章と同じテンポというのは、やはり悠長というか間延びしているというか何かヘン。モーツァルトはなぜ第1楽章をアレグレット、第4楽章をアレグロとしなかったのか?謎を抱えたまま6月のリサイタルを迎えることになりそうだ。

|

|

|

| 2008年3月1日(土) |

| エーラー吹き必読 |

|

| カワイ出版¥1,600。地の楽譜はモツコン |

浜松楽器博物館で行われたレクチャー・コンサート「クララ&ロベルト・シューマン」に出掛けたついでに、館内にあるギフトショップを覗いていると、「楽器の絵本/クラリネット」という本に目を奪われた。表紙に描かれたクラリネットのイラストが、堂々たるエーラー式だったからである。手にとって中を見てみると、どうやら子供に解り易く、楽器に対する興味と知識を持たせようと企画されたシリーズの一冊のようだが、その内容たるや実に高度で手抜きは一切ない。

全体が「クラリネットのしくみ」「何でできているの?」「リード」「ふきかた、指のおさえかた」「ふくときのしせい」「いろいろなクラリネット」「作曲家と名手たち」など15の章に分かれていて、豊富なイラストの説明は易しい言葉を使いながらも実に的確で、まるでNHKの「週間こどもニュース」を視ているかのように心の中に優しく自然に入ってくる。

例えば「組み立てかた」。『下から順に組立てましょう。うまくさしこめないときは、コルク部分にグリスをぬります。上管をさしこむときは、とくに注意が必要です。キーがつき出ているため、力まかせにねじこむと、キーがおれてしまってたいへんです』といった具合。キーについてはこう書いてある。『型にはめてつくるか、手で打って作ります。型にはめて作ったものは、しあげに少しちょうせつするだけですみます。型を使わずに洋銀のプレートから手でひとつひとつキーを作るのはたいへんですが、そのぶんしっかりしていて、しなやかなキーにできあがります』。うーん、勉強になるなぁ。「リード」の章では、丸材からナイフを使ったリードの作り方から、リードの調整方法まで丁寧に解説。その中で「プラスチック・リード」は、『・・・まわりの温度や湿度にえいきょうされませんし、息でしめっても音が変わらず、長いこと使っても形が変わらないので、とても長持ちします。でも、音はあまりきれいにひびかず、それほどふきやすいわけでもありません』と断罪されている。

|

| ベーム式とエーラー式の解説部分も興味深い |

肝心の「ふきかた」については、『体との角度を45度くらいにして・・・』、『マウスピースをどのくらい深くくわえるか・・・決まりはありません』、『どのようなときでもきれいな音が出せるように、アンブシュアをそのつど自由に変えられるといいですね』、『キーを移るときは、指をすべらせるのではなく、きちんと指を上げて動かすようにします』、などなど、僕が長年の経験や数々のレッスンで身に付けてきたことが、何のことはない、初心者用の絵本に全部載っているのだ。知らないこともあった。『バレル(ドイツでは洋なしとよばれています)』!。ドイツ語で梨はdie

Birne か。よし、これから「今度ビルネを変えたらさ~」とか言ってみよう。

この只ならぬ本を書いたのは一体誰なのか?奥付を見ると、トーマス・ボルというドイツ中部はカッセルの音楽教室でクラリネットを教えている先生だそうだ。このボル先生、デュッセルドルフのロベルト・シューマン音楽院でクラリネットを学んだというから、この本との出逢いは、もしかしてロベルト・シューマン様のお導きかも知れない。エーラー吹きのみならず、これからエーラーを目指そうとする人に是非お勧めしたい。 |

|

|

| 2008年2月11日(月) |

| “N響アワーでおなじみの |

|

|

| 池辺さんはスター・プレーヤー並みの大人気 |

池辺晋一郎プロデュースによる「音楽の不思議~メロディのからくり~」”というコンサートが静岡市のグランシップ中ホールで開催されるとの情報を得た。池辺さんが「カルメン」や「ロザムンデ」などに隠されたメロディの秘密を解き明かしながら、最後には自作の「交響曲第5番シンプレックス」を指揮するという。静岡なら掛川と目と鼻の先だし、これは何としても聴きに行きたいものだと思い、主催者の財団法人に応募はがきを送ったのだが、競争率が5倍とかで落選してしまった。かくなる上はご本人に頼み込むしかないと東京のご自宅に電話を掛けた。お出になったのは奥様のSt子さんで、ありがたいことに「私も行くから受付にチケットを用意しておいてあげる」とのこと。

早めに会場に着くと、まだ開場30分前だというのに続々とお客様が詰め掛けている。見たところ毎週「N響アワー」を楽しみに観ている年配のご夫婦が多いようだ。千人以上入るホールは満席。僕の席はホール中央の特等席で隣は何とSt子さんだった。ゆっくりお話できたのは実に「コンセール・リュネール」以来のことだったが、物静かで上品な話しぶりは昔と何も変わっていない。実はSt子さんのお兄さんが脱サラをして掛川で「つくしんぼ」という料理屋さんを営んでいて、掛オケの会合などで何度か利用させてもらったという不思議な縁がある。

|

| ヴァイオリニストのSt夫人と記念撮影 |

コンサートは予想通りとても楽しかった。池辺さんはピアノを弾きながら、例によって多くの駄洒落を交えて名曲のメロディに隠された秘密を解き明かしていく。「音は放っておけば下へ落ちてしまいます。だから音を上に飛躍させるためにはエネルギーを蓄える必要があるのです。例えば新世界第4楽章の序奏部分(と言いながらピアノを弾く)。ピアノは下手だけどまるでジョーズのようでしょ?」といった具合だ。また、「作曲の仕事は犬の散歩に似ています。犬(音)は勝手にあちこち行きたがりますが、ある時は無理に引き戻したり、ある時は行きたい方へついて行ったりします」という喩えが印象的だった。

休憩後の「シンプレックス」を聴くのは2回目だ。終楽章が11拍子という難曲だが、掛オケのトラやアンサンブル・ムジカのメンバーも何人か見受けられた「静岡交響楽団」は、よく池辺さんの期待に応えていた。客席のあちこちで何拍子だろう?と小さく指を動かす姿が見られておかしかった。

終演後、ロビーには池辺さんのサインを求める長い列が出来た。作曲家という同業者の視点から見ると名曲の裏に隠された作曲者の様々な創意工夫や苦悩や葛藤の痕跡が手に取るように解るのだろう。それをテレビやコンサートや著作等を通じて多くの人に解り易く伝え、音楽人口の拡大に繋げたいとする一貫した姿勢にはただただ敬服するばかりだ。後で戴いた名刺は肩書き別に5種類もあった。これからも東奔西走、八面六臂の活躍を続けて下さることだろう。 |

|

|

| 2008年2月9日(土) |

| タイラバヤシかヒラリンか? |

|

モーツァルトに「クラリネット五重奏曲K.581」や「クラリネット協奏曲k.622」といった不朽の名作を書かせたウィーンの名クラリネット奏者Anton

Stadlerを、僕はずっと「アントン・シュタットラー」と思ってきた。昔買ったLPレコードやスコアには例外なく「シュタットラー」と書いてあったから、このホームページでも何の疑いもなくそう書いてきた。だが最近、CD解説やプログラムで「シュタードラー」という表記をよく目にするようになったので調べてみると、いつの間にか「シュタットラー」は旗色が悪くなっているようなのだ。試しに「シュタードラー」「クラリネット」のキーワードで検索してみると2,260件もヒットするのに、「シュタットラー」「クラリネット」ではたった441件しかヒットしない。何たる裏切り。まるで取締役会で突然解任させられた社長のような心境だ。確かに「Stad」は「Stadt」ではないから「シュタット」と発音するのは早計だったとしても、ドイツ語でdをドゥとは発音しないだろう。むしろトゥのはずだ。大勢に迎合して「シュタードラー」に変更するのも癪なので、「シュタートラー」に変えたのだが、これもググってみると少ないながら304件あった。頑張れ「シュタートラー」! |

| ほんとのとこどうよ?ご本人 |

|

|

| 2008年1月31日(火) |

| ザールブリュッケンの奇跡・下 |

|

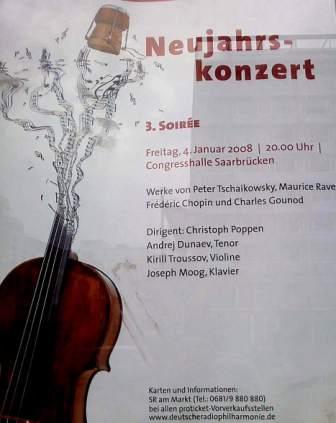

| 新年コンサートが行われた立派なコングレス・ホール |

開演1時間前になってようやくチケット売り場がオープンした。僕が一番乗りだったが、結果はやはり「ソールド・アウト」。「今晩のチケットですか?」と首を横に振りながら呆れられてしまった。仕方なく外へ出てみたがダフ屋らしき人物もいない。これはオペラでもロック・コンサートでもないのだ。最後の手段、キャンセル・チケットを譲ってくれそうな客を捜すのだが、誰がそうなのか見当がつかない。「チケット求む!」のプラカードを作ってくるべきだったと悔んだが、後の祭りである。

そうこうしている内に、正装した夫婦やカップルが続々と会場に集まって来た。互いに知り合いを見つけては新年の挨拶を交わしている。彼らの行方を追ってみると、チケットも見せずにロビーへと入っていく。ホールのスタッフ達も、笑顔で迎えているだけでお客にチケットの提示を求めている様子はない。そこで僕も意を決して検問を突破した。ロビーに入ってみると、そこは地元ハイソサエティーの社交場と化していた。ドイツ人は体が大きいのでまるで森の中へ迷い込んだかのような錯覚に陥る。日本の一般的なやり方とは異なり、ロビーまではフリーパスだが、幾つかある扉の前でチケットをチェックしているようだ。これでは、開演までトイレに身を潜めているなどという邪悪な考えも無駄だと知った。

開演まであと15分しかない。いよいよ万事休すか、と観念しかけたその時、遠くロビー2階へ上がる階段の上に、来場者と歓談するタキシード姿のレクム先生を発見!長身、痩身、広い額、物静かな話しぶり、間違いない。コンサートは聴けなくても、せめて挨拶して帰ろうと、会話が止むのを待って近づく。先生は大変驚かれ、握手をしながら「何でここにいるの?」と聞くので、拙い英語でざっくりと経緯を説明する。「そうかー、ツェレツケの所には僕も行きたいんだよ。あ、そろそろ時間だから行かなくちゃ。じゃーコンサートを楽しんでね」と仰るので、「実はチケットが売り切れで聴けないんです」と伝えると、「え?チケット持ってないの!きっと団員の誰かが持っているからここで待っててね」と言って楽屋の方へと消えた。数分して戻って来た先生、「誰も持っていないようだ。じゃ、あそこへ行ってみよう」と言うが早いか、すたすたと階段を下りて行った。先生を見失うまいと必死で後を追う。先生はチケット売り場の前で、子供連れのご婦人と何やら交渉を始めた。やがて先生は婦人からチケットを一枚受け取ると、財布からお金を出して婦人に渡した。そして「はい、これで聴きなさい」とチケットを僕にくれたのだ。恐縮して、「お幾らですか?」と尋ねると、「いやいや、君は日本から聴きに来てくれたんだから」と言いながら足早に人ごみの中に消えて行った。

|

| レクム先生がゲットしてくれた当夜のチケットは一等席 |

チケットの席は望外にも満場の客席のど真ん中だった。コンサートは新年らしい華やいだ雰囲気の中で楽しく繰り広げられた。曲は(プログラムも売り切れで自信はないが)、「1812年」の他、ラヴェルの「ボレロ」、グノーの歌劇「ファウスト」からテノールのアリア、若手ヴァイオリン奏者とピアニストによる、ラヴェルの「ツィガーヌ」とショパンの「ピアノとオーケストラの為のポロネーズ?」など。そしてコンサートの最後は定番「ラデツキー行進曲」で締めくくられた。

オケは合併したから当然かも知れないが、ステージには80人もの団員が乗っていて、一昨年東京オペラシティーで聴いた時よりもずっとパワー・アップしていた。セコバイトップのハルトマンさんも元気一杯。終始にこやかにヴァイオリンを弾きながら、まるで指揮者かのように全身でアインザッツを出している。レクム先生のソロは、勿論音もフレージングも最高だった。先生の音は、そう、何と言うか、うまく言えないが、、、クラリネットを“超えて”いるのだ。

そういえば「ツィガーヌ」でちょっとしたハプニングがあった。ちょうどクラリネットとの掛け合いの箇所で、ヴァイオリンのキリル君(Kirill

Troussov:彼は間違いなく天才だ)の弦が切れ、演奏が中断されたのだ。楽屋に戻って弦を張り替える時間はないと判断したのだろう、コンミスが自分のヴァイオリンを彼に差し出した。無事この難曲をコンミスのヴァイオリンで見事に演奏し終えたキリル君は、満場やんやの拍手喝采を浴びながら何度もコンミスに謝意を表していた。何とも清々しく微笑ましい一幕だったが、お陰で僕はレクム先生の素晴らしいソロをもう一度聴くことができたのだった。

コンサート終了後、ステージに駆け寄って礼を述べる僕に、レクム先生は「今年の夏にまた日本で会いましょう」と言って下さった。ぶらりと訪れたザールブリュッケンで起きた思いも掛けぬ幸運の連鎖に、夢であれば醒めないで欲しいと願いつつホールを後にした。 (完)

|

|

|

| 2008年1月25日(金) |

| ザールブリュッケンの奇跡・中 |

|

| このポスターに遭遇したのも何かのお導きか? |

そんな街の一角にチケット・ショップがあった。今晩どこかでコンサートでもやっていないか?と店頭のポスターを眺めていると、コングレス・ホールという所でニュー・イヤー・コンサートが開催されるらしい。オケはDeutsche

Radio Philharmonie Saarbrucken Kaiserslauternとあるから、以前レクム先生が話していた昨年合併して出来た新しいオケに違いない。何たる奇遇!!早速カウンターの女性にチケットを求めたが、何度確認しても「S席からC席まで全部売り切れ」とのこと。だがここで「残念、仕方がない」などとめげていては奇跡は起きないのだ。

屋台のソーセージとグラーシュで腹ごしらえをして、一旦ホテルへ戻り、シャワーを浴びながら作戦を思い巡らす。演奏会当日だからチケット・ショップからチケットが回収されていたのかも知れない。なるべく早くコングレス・ホールの当日券売場に行って確認しよう。やはり売り切れならダフ屋から買おう。それでもだめなら、チケットを譲ってくれる客を捜そう。その際、幾らまでならお金を出すべきか?20ユーロか30ユーロ?いやこんなチャンスは二度と来ないのだから50ユーロでも買うしかないか、などと自問自答する。

|

|

| ソーセージはなぜか安くてめちゃ美味い。グラーシュに付いて来た小さなフォークは何? |

本番2時間前の18:00に、ザール川沿いにあるモダンなコングレス・ホールに到着。早速下見開始だ。ぐるっとホールを一周してみたが、楽屋口や楽器搬入口らしきものは見当たらない。ここは音楽専用のホールではないようだ。正面の入り口は開いていたが、チケット・ショップはまだ閉まっている。ロビーではスタッフらしき人達が三々五々談笑していたが、おずおずと中に入っていくと、「何か?」と声をかけられた。「別に、あの、チケット売場は何時頃開きますかねー」などととぼける。その時スタッフの一人がホールの扉を開けた。同時に中からオーケストラの勇壮な響きが溢れ出てきた。曲はチャイコの序曲「1812年」だ。オケはゲネプロの真っ最中らしい。これはもう何が何でも聴かねばなるまい。 (つづく)

|

|

|

| 2008年1月24日(木) |

| ザールブリュッケンの奇跡・上 |

|

| ザールブリュッケン空港はとても近代的 |

ベルリン・テーゲル空港を飛び立つと、何時しか眼下の雪景色は消えて、1時間後の10:00前にはザールブリュッケン空港へ到着した。さすがジェットは速い。空港は新しく近代的だが、街の南東部の丘陵地にあるので、街中まで直行バスが運行されている。ホテルでチェックインを済ませたのは11:00頃だった。

そもそも、なぜザールブリュッケンに行ったのか?恥ずかしながら、最近までそんな名前の街があることすら知らなかったのだが、この1、2年の間に、アフィニス音楽祭でザールブリュッケン放送響のレクム先生と出会い、スクロヴァチェフスキーの指揮で同オケの来日公演を聴き、浜松でアンサンブル・ムジカ合奏団を主宰しているIt先生から同オケ、セカンドVnトップのハルトマン氏を紹介された。そのIt先生の愛娘Ayさんは、現在ザールブリュッケン音大ピアノ科に留学中であり、さらに、ノルトハウゼンの小林さんは、青年期をここザールブリュッケンで過ごし、ジュニア・オケではハルトマン氏の指導を受けていたという。何とも複雑だが、僕とザールブリュッケンは何だかとても深い縁があるようなのだ。Itさんからも小林さんからも、「小さいけどきれいな街ですよ」と聞いていたので、じゃ、一度この目で確かめてみようか、くらいのノリだった。

早速街に出てみる。ドイツの南西部、フランスとの国境に接するザールランド州の州都であるザールブリュッケンは、「ザール川(Saar)に架かる橋(Brucken複)」という意味らしく、人口約18万人の中都市である。中央駅に向かって商店街を歩いていくと、段々とにぎやかになってくる。小さく庶民的なレストランや骨董品店などが軒を連ねているかと思えば、突然大きなスーパーマーケットが現れる。古色蒼然たる教会や市庁舎が威容を誇っているかと思えば、ガラスに覆われた近代的なビルが出現する。ザール川に架かる古い石橋の横を高速道路が走り、古い城壁に囲まれて小高い丘の上に建つ宮殿は意外にも近代的という具合に、古いものと新しいものが渾然一体となってうまく調和しているように見える。

(つづく)

|

|

|

|

| 駅へ続くメインストリートはにぎやか |

繁華街に鎮座するヨハネス教会 |

宮殿は美しく均整が取れている |

ザール川遊覧船の後方は州立歌劇場 |

|

|

|

| 2008年1月22日(火) |

| 最後の伯林日記 |

|

| 去年出来たばかりの中央駅は未来都市のようだ |

ベルリン・テーゲル空港はベルリンの北西に位置していて、よく利用するというWtさんによると、新しく出来たベルリン中央駅北口から出ているTXLという直行バスが一番便利とのこと。書いて頂いた略図を頼りに中央駅北口を出ると、確かにTXLと書かれたバス停があった。寒風吹きすさぶバス停で待つこと10分。電光掲示板にTXLと表示された大型バスがやって来た。乗り込む前に念のため、「テーゲル?」と確認したところ、「Nein!」と運転手。「テーゲル行きは向こうだ」と指差す方向を見ると、広い通りの反対側にもバス停があり、ちょうどバスが入ってくるところだった。横断歩道は赤信号だったが、運転手はバックミラーを確認しながら、今なら渡れるよ、とウィンクしてくれた。TXLはTegel

Express Lineの略だろうと早合点していたが、勝手な思い込みは役に立たないばかりか取り返しのつかないミスに繋がる。

バスは快適で、ものの20分もすると空港に到着した。ロビーでEチケットに書かれているCターミナルを捜すのだが、AとBはあってもCがない。インフォメーションの女性に尋ねると、Cはあっち、と屋外を指し示す。標識に従って、渡り廊下のような通路を延々と歩き、貨物用のエレベーターで階下に降り、さらに屋外を100m程行くと、やっとCターミナルと書かれた大きな建物が現れた。体の芯まで冷え切って、「テーゲーにしろ!」と言いたかったが、空港の規模とスタッフの親切さは反比例する。チェックインも、手荷物検査も、売店のおばさんもとても感じがいい。1月4日朝8:45、機上からベルリンに別れを告げ、いよいよ最後の目的地ザールブリュッケンへと向かった。 (完)

|

|

|

| テーゲル空港Cターミナルの出発ゲート |

今回はプロペラではなく、中型ジェット機 |

テーゲル空港は3年後に閉鎖されるらしい |

|

|

|

| 2008年1月21日(月) |

| 又々・伯林日記(2日目) |

|

| カフェの名は何と「アインシュタイン」 |

約2時間の見学ツアーを終え、ホルツ・ブレーザーに向かおうとする時、小林さんの携帯が鳴った。ベルリン周辺で活動している日本人の音楽仲間が、近くのカフェでお茶しているので来ないか?との誘いらしい。勿論急行する。

ウィーンのカフェを思わせるお洒落な店に集まっていたのは、オーボエのWtさん、Ktさんと、クラリネットのOkさん。皆さん30代?でお若い。Okさんはドレスデンで勉強したというのに楽器はクランポンだそうだが、ホルツの会のことは知っていて、一昨年ドレスデンで演奏したこともご存知だった。一番年長と思われるWtさんが、「Gmさんてパイパーズに何か書いてたでしょ。内容は全然憶えていないけど」などと仰る。僕はオーボエの世界は全く疎いのだが、このWtさん相当有名な人らしい。僕もまさかと思いつつ、「スイスのビールのオケでオーボエを吹いているYgさんてご存知ないですか?」と聞いてみた。すると、「よく知ってますよ!僕らがドイツに来た時に随分お世話になりました」と、二人のオーボイストから想定外の反応。「そうですか、彼女は僕の高校の後輩です」。別に自分が偉いわけでもないのに、この時ばかりはちょっと得意げに胸を張った。楽しいおしゃべりと美味しいケーキに舌鼓を打った後、ホルツ・ブレーザーへと向かう。ホルツの会とつとに関係の深い管楽器専門店「ホルツ・ブレーザー(Holz

Blaeser)」はベルリンの南部、地下鉄Uバーン「インスブルック通り」駅のすぐ近くにある。店内は案外広く、フルートやダブルリードは元より、Holzと銘打っているのになぜか金管楽器も扱っている。昨日の戦場のような風景とは打って変わって落ち着いた雰囲気だ。トーマス・ライヒレ社長とは一昨年のドレスデン以来だが、そのソフトな笑顔と話し振りは変わらない。ハンディー・ビデオの液晶画面でバンベルクの様子を紹介すると、ホルツメンバーの顔が写る度に「アー、○○サーン!」と名前を呼ぶ。BGのクラリネット用ストラップと高級スワブを「Spezial

Preis」にしてくれたトーマスさんは、今年10月に来日するそうだから、また東京で歓待しよう。

|

|

|

| 店は駅から歩いて3分の角地にある |

店内は広いがディスプレイは割合大ざっぱ |

クラリネット・コーナーの前でトーマス社長と |

ホルツ・ブレーザーを後にして、無事ベルリンでの全スケジュールを終えることが出来た。明朝は、ベルリン・テーゲル空港からザールブリュッケンへと飛ぶ。小林さんに心からの謝意を伝えて堅く握手を交わし、これから3時間の道のりをノルトハウゼンまで帰り行く車の後姿を見送った。 (つづく)

|

|

|

| 2008年1月20日(日) |

| 又・伯林日記(2日目) |

|

| ホールのロビー周辺は全く飾り気がない |

ベルリンに戻り、13:00からのフィルハーモニー・ホール見学ツアーに参加した。昨日は時間の関係でツアーをスルーしたのだ。約20名の参加者が集まっていて、小林さんによると、その多くはイタリアだったらしい。建物の内部は意外にも実用的というか簡素である。ツアー・ガイドの女性が、しきりに設計者ハンス・シャローンの設計コンセプト(人・空間・音楽の新しい関係)がどのように各所に具現化されているかを力説するのだが、正直言って、そう言われてみればそうかなー、という程度。建物が完成してから、もうかれこれ45年が経過しているので、建築素材やデザインの陳腐化は否めず、僕には老朽化しつつある巨大建造物としか写らなかった。

|

サントリー・ホールがここのコピーだということがよく解る。

指揮は音楽監督のメッツ・マッヒャー |

サントリーホールのモデルともなったワイン・ヤード(ブドウ畑)形式の舞台では、ベルリン・ドイツ交響楽団がメシアン「トゥーランガリラ交響曲」のリハーサルを行っていた。(オンドマルトノは日本人の原田節氏)。このリハでソロを吹いていたクラ奏者は小林さんのお友達だそうだが、なぜか「もうベルリンを離れたい」と話しているという。

|

| ロビーにいたフルトヴェングラー |

「演奏家はとてもナーバスですから撮影は絶対禁止です」と言うのに、ガイドがいなくなると皆バシバシ写真を撮るのはイタリア人だからか?つい便乗した僕は日本人だからか?

地下通路で繋がっている室内楽ホールもフィルハーモニー・ホールを小型化したようなデザインだ。「ユーチューブでライスターがWeberのクラ五を吹いていたのはこのステージですよ」と小林さんに教えられ、急に親しみが湧いた。 (つづく)

|

|

|

| 2008年1月19日(土) |

| 伯林日記(2日目) |

ベルリン2日目は、小林さんに頼んでユネスコ世界遺産である、ポツダムのサンスーシー宮殿に連れて行ってもらった。車で1時間足らず。到着時には、まだ宮殿内見学ツアーまで時間があったので、名高い庭園を散策したのだが、池に鴨が泳いでいるだけで一面静寂の銀世界である。気温は-5℃、おまけに風も強いので余計寒く感じる。庭園内には妙に縦長の木の小屋が何十箇所にも設置されていた。それには人が入れる大きさの扉も付いていて施錠されている。「これ何でしょうねー?掃除道具入れにしては多すぎるし、樹木のカバーには小さ過ぎるし、、、」などと頭をひねってみたが結局判らず終い。後で小林さんがガイド嬢に確認してくれたところによると、彫像を寒さから保護するシェルターとのこと。確かに裸同然の彫像に北ドイツの寒さは堪えることだろう。

見学ツアーで渡された携帯ヘッドホーン・ガイドには、ありがたいことに日本語があったので楽しめた。サンスーシーという名前の意味を僕は勝手に中国語(例えば、三四七とか)と結び付けていたのだが、Sans

Souci(憂いなし)という歴としたフランス語だと知った。10人ほどの見学者は、靴のまま重く大きなスリッパのようなものを履かされ、各部屋を摺って廻るので、通路は労せずしてピカピカである。宮殿の規模は小さいが、フルートで有名なフリードリヒ2世がベルサイユ宮殿を模して造った居城だけに、各部屋には様々な趣向が凝らされていて見所が多い。だが、ここで一番ビックリしたのは宮殿の外で、フリードリヒ2世の格好をして、手袋をしながらフルートを吹いていたストリート・ミュージシャンを見た時だった。その見上げたプロ根性に、何がしかの喜捨(と撮影)をすべきだったと後悔している。

(つづく)

|

|

|

| 雪の中に佇む宮殿。ツアー時間までどこも開けてくれなので、参加者は氷点下の外で待つしかない |

冬の宮殿も良いものだ、と言うのは負け惜しみ。

花1本咲いていない庭園はやはり殺風景だ |

「寒い、寒い」を連発する小林さんは、ドイツ生活が長いのに案外寒がりだ。後ろに見えるのが問題の小屋 |

|

|

|

| 2008年1月17日(木) |

| 続々・伯林日記(1日目) |

|

| Hi! Shizuka! Wie geht's? |

ツェレツケ教授宅での貴重な体験についてはエーラーレポートをお読み頂くとして、教授には2つプレゼントを持って行った。一つは石和の枯露柿(種で歯を折らなかっただろうか?)であり、もう一つは教え子だったOmさんからの手紙である。教授に手紙を差し出すと、「オー、シズカ!」と叫び、早速封を切って読み始めた。手紙には2歳になるFmちゃんも写った家族写真が添えてあり、教授は大層喜ばれた。「シズカの夫の職業は?」「彼も楽器を吹くのかね?」などと矢継ぎ早の質問。また、「シズカの電話番号を知りたい」と仰るので、そのメモを渡しながら、「よろしければ、私がビデオでメッセージを録画しますよ」と提案すると、快諾してくださった。カメラに向かって話す教授は、もはや先生の顔ではなく、久しぶりに娘と孫の顔を見て喜ぶおじいちゃんの顔になっていた。

|

| 慣れた手つきで鶏をさばく小林さん |

2日の夜は、小林さんが手配してくれたデイリー・マンションに泊まった。この手の宿泊施設は初めてだったが、個人のアパートを管理会社が借り受けて短期滞在者に賃貸しいているらしく、2DK程の広さがある。時間に縛られない上に、キッチンもついているので自炊できるのが大きなメリットだが、小林さんはそれを見越して、何と、食材(鶏1羽と野菜)と炊事道具を車に積んで来ていた。

|

| 今思い出しても涎が出てくる程の出来ばえでした |

「これ、オーブンで2時間焼くだけだから一番簡単なんですよ」とか言いつつ、手際よく玉ねぎやレタスを刻んでいる。6年間の単身赴任生活で一度たりとも自炊したことがない僕はただ目を見張って傍観していた。

ツェレツケ教授のマウスピースを改めて2人で吹き回ししている間に、良い匂いが部屋に漂ってきた。「そろそろ良さそうですね」と、小林さんはオーブンから耐熱容器を取り出した。蓋を取ると、何とも食欲をそそる匂いと共に、こんがり狐色に焼けた鶏が姿を現した。それをハサミで縦に真っ二つに切ってお皿に盛ると、豪華な食卓の出来上がりである。肉の柔らかさといい、香辛料の効き具合といい、サラダドレッシングの味といい申し分ない。小林さんにはカタジケナイの一言である。 (つづく)

|

|

|

| 2008年1月16日(水) |

| 続・伯林日記(1日目) |

|

| 悲願達成の瞬間 |

|

| 小林さんの新車は実に頼りになる足だった |

ツェレツケ教授とのアポは15;00とのことで、それまで小林さんの新車でベルリンの中心部を案内してもらう。日本では売られていないこのトヨタのディーゼル・ターボSUV車。デザインもカッコいいが、ディーゼル車らしく中・低速トルクが太いので、追い越し加速がやたらと速く、背中をシートに押し付けられるようだ。小林さんは「高速でも220Kmは出ますよ」と物騒なことをおっしゃる。

市の中心に向かう途中、通り道だったので、翌3日にアポを取っていたホルツ・ブレーザーに立ち寄ったが、何やら引越しか家宅捜索のような雰囲気。聞けば年に一度の棚卸しとのこと。トーマス・ライヒレ社長に「明日また来ます」と言って早々に店を出る。

気がつくとやたらとお腹が空いている。今まで緊張していて忘れていたが、今朝早かったのでホテルの朝食が間に合わなかったのだ。小林さんにそう告げると、「じゃ、トルコ料理はどうですか?」とのことで、近くの店で初めてシシケバブを味わった。もっと脂っこいものかと思っていたが、意外にあっさりしていて実に美味だ。この店の主人もそうだったが、ベルリンにはトルコ人が多く、ドイツ人も安くてヘルシーで美味しいトルコ料理が大好きらしい。

ポツダム広場周辺にあるソニー・センターやフィルハーモニー・ホール、ホロコースト慰霊広場、楽器博物館等を見て回った後、ブランデンブルク門を背景に写真を撮った時、「やっとベルリンの土を踏めた」ことを実感した。 (つづく)

|

|

|

| 2008年1月15日(火) |

| 伯林日記(1日目) |

|

| まだ暗い早朝6時にバンベルク駅を発つ |

「べるりんへ行きたしと思えどもべるりんはあまりに遠し」。過去に何度かドイツへ行ったが、なぜかまだ首都ベルリンには一度も行ったことがないというのが長年のトラウマになっていた。そこへ、「1月2日にツェレツケ教授宅に行く用事があるので、ハレ(Halle)駅まで来てくれればベルリンを案内しますよ」という、ノルトハウゼンはマサノリ小林さんから悪魔の囁きである。断る理由などあろうはずも無い。

|

駅の本屋にあったMANGAコーナー

漢字の書き方まで書いてある |

バンベルク新年コンサートの翌日、1月2日早朝6時、バンベルク駅からICE(新幹線)に乗る。指定席は27号車の71番となっていたので、どんなに長い列車が来るのかと思っていたら、たったの4両だった。検札も済み、やれやれこれでハレ駅に降り立てば小林さんに会える、と一安心したのだが、異国の旅に安心は禁物である。ライプチヒ駅を過ぎ、「いよいよ次か」と降りる支度を始めたのに、列車は果てしない雪原の中をひたすら走り続けているではないか。もう、9:40、とっくにハレ駅に着いてよい時間だ。異変に気付き始めたとき小林さんから携帯に連絡が入った。「今どこですか?ええっ?!ライプチヒで乗り換えなかったの?まずいなー」。この旅初めてのガーン!である。改めてチケットを見ると、ライプチヒからは別の列車番号が書かれていた。完全に僕のポカミスだ。とにかく、次のズード・クロイツ駅で下車し、小林さんの到着を待つことにする。実はこの駅、最近出来たばかりで大きく近代的なのだが、僕が持参した数年前のベルリン市街図には載っていない。あわててズード・クロイツ駅の本屋で地図を買ったが、後日これにもベルリンに新しく建設されたベルリン中央駅が載っていないことが判明。ベルリンは活発に変貌を遂げているようだ。寒風吹き込む駅のロビーで待つこと1時間半。トヨタの新車で迎えにきてくれた小林さんに会えた時は、まさに「地獄に仏」の心境だった。 (つづく)

|

|

|

| 2008年1月9日(水) |

| ドイツな出来事・・・ドイツ人は親切か?Ⅲ |

ザールブリュッケンの商店街にあった1軒のお菓子屋さん。ショーウィンドウには色とりどりのクッキーやチョコレートが美しく飾ってある。店に入り、若い女性店員にショーウィンドウの中を指さしてチョコレートの詰め合わせを2つ買ったのだが、別々に包んで欲しいという意味が中々通じない。すると店の奥から主人らしい小柄なおじさんが出てきて、「分かった分かった、別々に包むんだね。じゃ、私が大きい方を包むから君は小さい方を頼むよ」と女性店員に指示して包み始めた。

僕は簡単な包装を考えていたのだが、おじさんはショーケースの上に綺麗な包装紙を取り出すと黙々と包装作業を開始した。紙を幾重にも折りたたみ、箱を包んでからリボンを懸け、そのリボンをナイフでしごいて渦巻きのようにして結ぶ。その流れるような一連の作業はまさに名人芸だ。「どうだい、綺麗だろう?僕はハートを込めて包んだよ。(女性店員に向かって)君もハートを込めたよね?だから、この箱には2つのハートが入っているのさ。どうか良いお年を。そしてあなたに幸運が訪れますように」。僕は何と言って良いか分からず、ひたすら「ダンケシェ-ン」を繰り返すばかりだった。やはりドイツ人は親切である。

|

|

|

| 2008年1月8日(火) |

| ドイツな出来事・・・ドイツ人は親切か?Ⅱ |

|

やはりフランクフルト空港へ向かう(と思っていた)ICEでの出来事。検札に来た車掌がチケットを見て言った。「この列車は空港には止まらないよ」。がーん!そんなはずはない!昨日ザールブリュッケンの駅でDBのホームページからプリントアウトした時刻表を見せながらチケットを買ったのだ。そこには間違いなく06:46ザール発→09:06空港着と書かれている。車掌にそれを示すと一瞥して一言「それは間違っている」。「おかしいな」でもなければ「申し訳ない」でもない。唖然、呆然である。もしこれがJRだったら絶対補償問題になるはずだ。結局終点のフランクフルト中央駅まで乗って空港まで引き返し、何とか帰国便のチェックインに間に合ったのだが、その時ほど早起きして1本早いICEに乗った自分を褒めたことはない。何時とは知らず防衛本能が身についたようだ。

|

|

|

|

2008年1月7日(月)

|

| ドイツな出来事・・・ドイツ人は親切か? |

|

ベルリンのズード・クロイツ駅から、新しく出来たベルリン中央駅(ハウプト・バーンホフ)に向かおうと、ホームの鉄道路線図を覗き込んでいると、杖をついた男性が近づいてきた。「どこへ行きたいの?ああ、中央駅ね。それならえーと、、、」「僕は英語が下手だからごめんね。ああ、ちょうど駅員が来た。君、君、この人に中央駅に行く電車を教えてあげてくれ」、「そうか、7番線だね。もうすぐ来るそうだ。気をつけてね。良い旅を!」。昨年ニュルンベルクでも、通りがかりのご婦人が住所を頼りにホテルまで案内してくれた。ドイツ人は親切である。

ザールブリュッケン空港から市内までバスに乗ろうと「チケットセンター」と書かれたカウンターの女性に尋ねた。「バスチケットはここで買うんですか?」「いいえ、それはインフォメーションで売っているわ」。へー、そうなのか。空港の売店ならともかく、インフォメーションでねー?と思いながらも「フィーレン・ダンク」と答えると、「どういたしまして」と言いながらにっこり微笑んだ。インフォメーションへ行って「バスチケットをください」と言うと、「チケットは運転手から買ってください」との答え。ドイツ人の言うことを簡単に信じてはいけない。

ザールブリュッケンからフランクフルト空港へ向かうICE(新幹線)の座席は2等の普通席だった。間違えて座ってはいけないので乗る時に女性車掌にチケットを見せながら先頭車両(端っこに指定席は無いだろう)の2等車へ行こうとすると、そっちではなく2両目に座れと言う。ガラ空きの車両の適当な席で、やれやれとうたた寝をしていると、Bernsheimという駅から子連れの太った(つまり普通の)おばさんが乗ってきて、「そこは私たちの席よ。どいて頂戴」と起こされた。「あの、こ、ここはあなたの席なんです、ネ?」と恐る恐る聞くと「ヤーァア!」。その響きは、つべこべ言ってないでさっさと退きなさいよ、と聞こえた。誰かDBのシステムを教えてくれ。

|

|