| 2009年12月30日(水) |

| パイプオルガンの不思議 |

|

| 教会入口上部に位置する大オルガンの華麗な美しさは比類ない |

ミヒャエル教会で、新装なった二つのパイプオルガンのお披露目コンサートを聴いた。内陣に対峙する位置に設置された大オルガン(Grose Orgel:1962年シュタインマイヤー製)と、袖廊部の演奏ステージに置かれているコンサートオルガン(Konzert-orgel:1914年デンマーク、マルクゼン製)によって、J.S.バッハやマックス・レーガー、マルセル・デュプレ等のオルガン作品が、教会内を埋め尽くした千人を超える聴衆の前で3時間にわたり演奏された。

オルガンという楽器に全く無知な僕は、単純にその壮麗な響き、教会全体を揺るがすような重低音に圧倒されたのだが、2つびっくりしたことがあった。1つは当初交互に演奏されていた大オルガンとコンサートオルガンが同時に鳴ったこと。もう一つは、ある曲で、オルガンがまるでエレクトーンのようにクレッシェンドやデクレッシェンドをしたことだ。

|

| コンサートオルガンの音は大オルガンよりまろやか |

日頃アンサンブルをして遊んで頂いているNDRの鍵盤楽器奏者、ラムケさんにこの疑問をぶつけてみた。ラムケさんはピアノは元より、チェンバロ、チェレスタ、オルガン等キーボードなら何でも弾かれるそうだが、聞けば、そのオルガンコンサートにもいらしていたそうだ。「今年の改造で、中央演奏台(Zentralspieltisch)から2つのオルガンを同時にコントロールできるようになったのさ」。強弱については、「オルガンの後ろに幾つか箱があって、その扉を開いたり(クレッシェンド)、閉じたり(デクレッシェンド)して強弱を付けるんだよ」、とのことだった。さらに、大オルガンの音は装飾が施された教会上部の丸天井から下へ降り注ぐように設計されているという。そうなると教会全体が1つの楽器と言っても過言ではないようだ。 |

|

|

| 2009年12月24日(木) |

| クリスマス市 |

クリスマス市(Weinachtsmarkt)の楽しさ、美しさを伝えるのは中々難しい。ハンブルクでは11月に入ると、どこからともなくクリスマスへ向けての準備が始まる。

それは一ヶ月を切ったあたりから急激に加速して、あちこちの大通りや広場にはヒュッテと呼ばれる出店が立ち並び、街全体が日増しに美しさと賑やかさを増していく。カメラでどこを切り取っても、それは市内12箇所で開催されているどこかのクリスマス市の、ある日ある時の一コマでしかない。人々は毎日毎晩、零下の夜も物ともせずクリスマス市に集い、グリュー・ヴァイン(香料が効いた熱い赤ワイン)を飲み、色とりどりのお菓子や夜食を買い食いしながら、美しく陳列されたヒュッテを次々に覗いて回っては、メルヘンな世界に浸っている。

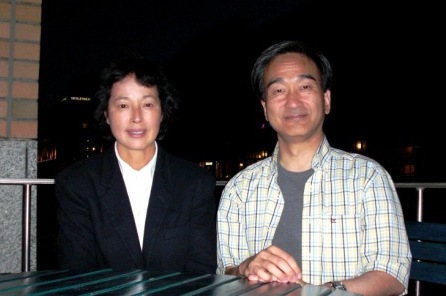

昨夜は8月に再会したTsさんの案内で、最も盛大なラートハウス前広場のクリスマス市と、地元のドイツ人に人気が高い、シュタットハウス・ブリュッケのクリスマス市に行った。こちらは、観光客で身動きが取れないラートハウス前と違い、会社帰りのビジネスマンが中心の落ち着いた雰囲気だ。グリュー・ヴァインも店によって微妙に味が異なるが、ここで味わったグリュー・ヴァインが今までのベストだった。

その後、ハンブルクの日本人なら誰でも知っている「だるま」という日本料理店で、ノルトハウゼンの小林さんと合流した。同席されていたのは、何と今年ベルリンフィルのコンサート・マスターに就任した樫本大進さんと、奥様のりあさんだった。小林さんと大進さんはリューベック音大時代の学友。りあさんはマリンバ奏者で、嬉しいことに僕が在職中に担当していたYAMAHAのコンサート・マリンバYM-5100を愛用していらっしゃるそうだ。天丼や牛丼、鍋焼きうどんなど、ハンブルクではめったに食べられない料理に舌鼓を打ちながら、夜遅くまで楽しいひと時を過ごすことができた。

|

|

|

| 2009年12月22日(火) |

| 歌うダンサー達 |

|

| お二人はどっちのグループに軍配を上げるか随分苦労されたようだ |

ライナー、英子さんご夫妻と、ダンス教室の生徒さんのクリスマスパーティーに参加した。1ヶ月ほど前、英子さんから、8月のように何か演奏して欲しいと依頼され快諾した。初めはクリスマスソング集の中から数曲演奏するつもりだったが、ただ演奏を聴くだけというのもつまらなかろう、何かパーティーに来たドイツ人を盛り上げる方法はないものか思い直し、クイズを考えた。参加者を2つのグループに分け、ドイツのクリスマスソングをクラリネットで演奏し始める。どちらのグループが早く、かつ正確に歌ったかをライナーさんと英子さんが判定し、勝ったチームに賞品を出すというものだ。このアイデアを英子さんに伝えると、「それは面白いですね。早速ライナーに歌詞を調べてもらうから曲を教えてちょうだい」と、賛同して頂けた。

選んだ曲は全部で9曲。「O Tannenbaum:菩提樹」や「Stille Nacht:聖しこの夜」など、よく知っているものもあったが、大半は初めて聴いた曲だ。

|

| 外は一面の銀世界。子供も大人もソリ遊びに興じている |

最初に、「これから吹く曲は、ドイツの有名なクリスマスソングばかりなので、ドイツ人なら誰でも歌えるはずです」と、扇動したせいか大いに盛り上がった。相手のグループに「あ、歌詞を間違えた」とか「こっちの方が早かった」と、クレームを付ける人。まだ1音しか発していないのに手を挙げる人などがいて、笑いが絶えなかった。勝ったチームには桐の箱に入った日本のお菓子を差し上げた。会場にはヘアマン先生の奥様、美知子さんと愛娘の安奈さんもいらしたが、美知子さんが、「最初の1音を聴いた時、パパの音にそっくりだねって二人で顔を見合わせたんですよ」と仰った。僕にとって最高の褒め言葉だったが、もし先生が聴いていたら、「ヴィブラートをかけてはいけないと何時も言ってるでしょ!」と、叱られたことだろう。僕がクラリネットを吹くことで皆が喜んでくれるなら、こんなに嬉しいことはない。

|

|

|

| 2009年12月19日(土) |

| 失礼しました |

昨年1月7日の日記に、ICE(新幹線)の座席指定について疑問を書いたが、先日じっと車内で観察を続けた結果、やっと答えが見つかった。要は、座席指定されている席は、座席の上部に指定区間の表示が出ているのだ。右の写真だと窓側の101は表示がないから全線空いている、通路側の103は、ゲッティンゲンからハンブルクまでは座席指定されていますよ、というわけだ。なぜか混雑した車内にぽっかり誰も座っていない席がある場合、それは次の駅辺りで座席指定した客が乗り込んで来るとみてまず間違いない。

去年、DBの車掌が2両目に乗りなさいと言ったのは、1両目は座席指定されている席が多いから2両目の方が空いてるよ、と教えてくれたのだ。僕が何も知らず座った2両目の席は、偶々おばさんが途中の駅から指定していた席だった、ということなのだ。親切な女性車掌さんと普通のおばさん、ごめんなさい。、 |

|

|

| 2009年12月10日(木) |

| 実り多い1日 |

|

ハンブルクからヘアマン先生の赤いアウディ(HH:KV622)の助手席に乗せて頂き、ニュルンベルク市内のホテルに前泊。昨日、リード&マウスピースメーカーのヴィルシャー(Willscher)と、近隣のノイシュタットにあるクラリネット工房、ライトナー&クラウス(Leitner&Kraus)を訪問することができた。片道6時間半に及ぶ長旅だったが、先生の運転は終始堅実で安心感があった。先生、本当にお疲れ様でした。

ヴィルシャーでは、僕が日本から持参した10数個のマウスピースの内から3個を、今までヘアマン先生にお借りして吹いていたマウスピースと同じバーンに削り直してもらった。ヴィルシャーさんは、パソコンのデータベースから先生のデータを呼び出し、PC制御の切削マシンでバーンを精密に削っていく。ツェレツケ教授が長年の経験を元に、神業的な手作業でバーンを削っていくのとは全く対照的だ。結果、吹き心地や音色が先生のものに勝るとも劣らないマウスピースを手に入れることができた。大感謝である。因みにヴィルシャーさんは、今年9月訪日の折に、ホルツのメンバーとも懇親されたそうだが、その際に注文を受けた20個ものマウスピースが、日本に郵送する途中で行方不明になってしまったと嘆いておられた。

|

| 帰郷される先生と別れ、暮れなずむノイシュタット駅のホームに立つ |

ライトナー&クラウスは、ヴィルシャーから20分程離れた工業団地内にある。ライトナーさんとクラウスさんの他に従業員が4、5人。バンベルクのセゲルケ工房と同規模だろうか。新しい建物は広く、明るく、隅々まで清潔である。ここで先生は、ハンブルクに送られてきた試作品の評価を、ライトナーさんとクラウスさんに伝えていた。先生は今まで、様々な年代のヴリツァーを吹いてこられたが、現在はライトナー&クラスウスを使用されている。この楽器、僕が吹くと間違ったキイを押してしまうほど先生の指の長さや形状に合わせて改造されている。ライトナーさんとクラウスさんは、元々同じノイシュタットにあるヘルベルト・ヴリツァーの職人だったが、ヘルベルトの死後、ディーツ同様ヴリツァーを離れて独立した。先生は、古き良きヴリツァーの伝統を忠実に守りながら、常に新しいアイデアで改良に取り組む姿勢と、先生の要望に長年真摯に応えてきたお二人の人柄に全幅の信頼を置かれているようだ。僕もここで、お二人が用意してくれた何種類もの最新モデルを心行くまで吹くことが出来た。何れも素晴らしい音と仕上げである。しかも価格がリーズナブルなのが嬉しい。今度買うならここだな、と思った次第である。詳しくは別途レポートする予定。

|

|

|

| 2009年12月6日(日) |

| 天にも昇るミサ曲 |

|

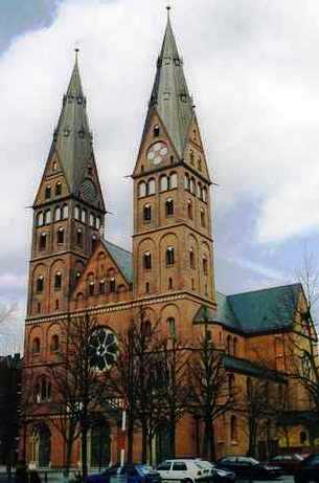

| 中央駅に近いザンクト・ゲオルク地区にある聖マリエンヌ教会 |

何回か前のレッスンの後、ヘアマン先生がおもむろに切り出した。「12月25日に、教会でハイドンのテレジア・ミサを演奏するけど、やってみるかい?」。一瞬、意味がよく飲み込めなかったが、詳しく聞いてみると、12月の25日、つまりはクリスマスの朝10時から聖マリエンヌ教会で行われるミサ(Kantatengottesdienst)で、ハイドンのテレジア・ミサ曲を演奏するが、一緒にステージに載ってクラリネットを演奏しないか?ギャラも出るよ、ということらしい。願ってもない話だ。「もちろん喜んで!」、とは答えたものの、僕にとって、クラリネット作品を殆んど書いていないハイドンは縁遠い存在だ。交響曲なら88番(V字)、101番(時計)、104番(ロンドン)はやったが宗教曲は皆無。テレジア・ミサなんて名前すら聞いたことがない。更に、この日はカトリック教徒にとって、1年で最も大切な日なのだそうだが、リハは当日の朝1回限りだという。先生は、当方の不安を察してか、「じゃ、次回正式な返事を聞かせて」と、スコアを貸してくださった。

それから猛勉強が始まった。ハイドンにはミサ曲が13曲あり、テレジア・ミサは11番目にあたること。曲全体は、Kirie(1曲)、Gloria(3曲)、Credo(3曲)、Sanctus(1曲)、Benedictus(1曲)、Agunus

Dei(2曲)の11曲から成っていること。演奏には40分を要すること。混声4部合唱の他に各声部1人ソリストがいること。オケは弦5部だが、チェロとコンバスはオルガンのバス声部とユニゾンであること。木管楽器はクラリネットⅠⅡとファゴット(1声部)しかないこと。他はトランペット2本とティンパニだけであること等々。曲は変ロ長調なので譜面は易しいが、時々ⅠとⅡが掛け合いになったり、Ⅱだけが先に出たりで、小節や拍を数え間違えると大事故になりかねない。独自にスコアや、H・リリンク指揮のCDも買って曲を憶えた。愛らしく始まるが、劇的な表現も多い親しみやすい曲である。先生の隣で吹けるなんて夢のようだ。次のレッスンで、是非やらせてください、と返事したのは言うまでもない。

|

|

|

| 2009年12月4日(金) |

| 寒い1日 |

|

| 一面真っ白だった公園の芝生は終日このままだった |

久々に青空が広がったが、その分かなり冷え込んだようだ。カーテンを開けると庭の草が霜で白くなっている。ありがたいことにこの季節、部屋には家賃込みの集中暖房が1日中入っている上に、家はレンガ造り、窓も2重サッシなので隙間風とは無縁。部屋の中にいる限り薄着でいられるのだが、この日、通学のため外へ出てみると冷蔵庫のように冷たかった。昼間だというのに駅の寒暖計の表示は2℃。寒さに強いドイツ人も、さすがに最近はコートに手袋や帽子で完全武装し始めている。Colonに着いて教室の電気を点け、凍えた体をほぐしていると、入ってきたB1担任のシュテフィ先生、開口一番、「あら、空気が淀んでいるわね。新鮮な空気を入れましょう!」と言うが速いか窓を全開にしたのだった。 |

|

|

| 2009年11月24日(火) |

| ミヒェルでのドイツ・レクイエム |

|

| 息を呑むほど華麗に修復された聖ミヒャエル教会の内部 |

ブラームスが洗礼を受けたミヒャエル教会でドイツ・レクイエムを聴くことができた。聖ミヒャエル教会はハンブルガーが親しみを込めてミヒェルと呼ぶハンブルクのシンボル的な存在である。僕がハンブルクに来た今年4月には改修工事が行われていて内部の見学が叶わなかったが、先日ようやく全ての工事が完了し、祭壇やパイプ・オルガンが美しくも豪華絢爛に蘇った。

|

| 感動的な演奏を繰り広げた合唱とオーケストラ |

当夜、恩師シューマンや母クリスティアーネの死に大きな影響を受けて作曲されたとされる、若きブラームスの大作を、オーケストラ、合唱団、ソリスト、そして教会のパイプ・オルガンや美しい残響までもが渾然一体となって心から熱く演奏した。

これ以上望むべくもない演奏に僕は言葉を失い、ただただ深く感動した。教会内の座席を埋め尽くしていた聴衆は、演奏終了後一切拍手をしないで静かに肩を抱き合い、ゆっくりと教会を後にした。近くで身じろぎもせず聴き入っていたシスターがそっと涙をぬぐっていた。何という敬虔なひと時だったろう。

|

|

|

| 2009年11月17日(火) |

| 1ユーロショップ |

ハンブルク港には連日中国や台湾からの大型コンテナ船が停泊していて、ドイツにも本格的な価格破壊の波が押し寄せて来ているのを実感する。こっちに来て驚いたのは、文房具が高いこと。文房具店やスーパーの文房具コーナーに行くと、日本なら100円ショップで手に入るノートやボールペン、ポストイットやマーカー等が、日本の2、3倍の値段で売られていたりする。ハンブルクにも日本の100円ショップに相当する1ユーロショップ(135円ショップ?)が幾つもあるとは聞いていたが、先日ある街で初めて発見した。

このお店、売り場面積が広く、それなりにお客も入っているのだが、日本のダイソーあたりと比べると品揃えが少なく、品質的にも劣っているようだ。また、1ユーロショップを謳いながら、3ユーロとか5ユーロの物が多すぎる。

試しに6足3ユーロのソックスを買ってみたが、一度で毛が抜け足の裏が真っ黒になってしまった。これではリピーターは望めまい。

だが、日本では絶対お目に掛かれない物もあった。左写真の仏像型ロウソクである。ドイツ人はなぜか仏像が大好きで、出窓や玄関に飾ってある家も多いのだが、よりによってロウソクとは如何なものか。バチが当たらなければよいが。。

|

|

|

| 2009年11月9日(月) |

| シャックルトン・コレクション |

|

| 無事監査を終え?Knホルツ代表ご夫妻と乾杯 |

「ホルツの会」代表のKnさんご夫妻が、ハンブルクに立ち寄ってくれた。これはある意味ハンブルク支部の監査にも等しいから粗相のないよう準備を整えた。

ライスハレ、ブラームス博物館、ミヒャエル教会他一通りの市内観光とショッピングを終え、夕方、地ビールが美味しいレストランで打ち上げを催している時だった。明日から10日間ほどスコットランドを旅行すると伝えると、「じゃ、当然エディンバラにも行くよね。だったら絶対シャックルトン卿のクラリネット・コレクションを観て来てください。これは代表からの業務命令です!」ということになってしまった。シャックルトン卿は高名な地球物理学者でありながら趣味でクラリネットを吹き、40年以上にわたって250年に及ぶ900本以上の歴史的クラリネットを蒐集。2006年の来日時に東京でKnさんと面会したわずか3ヵ月後に急逝されたのだそうだ。とても温厚で気さくな英国紳士だったとのこと。氏の膨大なコレクションは、現在エディンバラ大学内の、とある博物館で公開されているはずだという。翌日に渡英を控えたその日の晩にインターネットで急遽情報を収集したが、どうやら水曜の午後2時間と土曜の昼のたった3時間しか一般公開されていないらしい。僕がエディンバラに到着するのは水曜の夜なのだ。しかも住所は分かったが、それがどこにあるかは不明だ。これはもう現地での幸運を祈るしかない。

|

| メンデルスゾーンが霊感を受けたという修道院跡 |

エディンバラは、歴史あるスコットランドの首都に相応しい威容を具えた美しい街だった。毎日冷たい雨が降り続く中、エディンバラ城やホリールード宮殿などを見て周り、キングス・シアターやアッシャー・ホールで演劇やコンサートを鑑賞した。スコットランドの悲劇の女王、メアリーが居住したというホリールード宮殿の敷地内には、12世紀に建てられたという修道院の廃墟が無残な姿を晒している。1829年にここを訪れたメンデルスゾーンは、崩れ落ちたこの痛々しい廃墟に感銘を受けてスコットランド交響曲の導入部分、16小節を書き留めたという。ハンブルク=メンデルスゾーン=スコットランド交響曲=掛オケという、いささか強引で手前勝手なリンクが自分の中で完成した。

|

| シャックルトン・コレクションの一部が解説付きで展示されている |

さて、駅のインフォメーションで楽器博物館の住所を示すと、地図に書いてくれた地点は、幸運にも宿泊しているホテルから徒歩15分圏内であることが分かった。土曜日の朝10時きっかりに尋ねた博物館は、エディンバラ大学内Reid

Concert Hall に付属した書庫のような狭い場所だった(入場無料)。二つある部屋の壁面は管楽器で埋め尽くされていたが、クラリネットだけでなく、ダブルリード楽器や金管楽器もある。シャックルトン卿のコレクションの一部と思われるクラリネット群は、僅か20数本しか展示されていない。かつてシャックルトン卿が東独旅行中にマイニンゲンで偶然発見した、ミュールフェルトが吹いていたクラリネットと同じ、オッテンシュタイナー製ベールマン式クラリネットや、大昔に買った「クラリネットの本」の著者として親しみ深い、サー・フレデリック・サーストンが愛用していたブージー&ホークスなども展示されていて、シャックルトン卿の交友の広さと深さを感じさせるが、コレクションの残り880本は一体どこに保存されているのだろう?貴重なコレクションの全貌を見てみたい、もっと広く多くの人に公開してほしいという願望が強く残った。 |

|

|

| 2009年10月26日(月) |

| 冬時間 |

|

| どっちがほんと?ある朝突然時間が変わっている |

おっと、ちょっと寝過ごしたかな?と手許の時計を見ると朝8時である。今日は11時からレッスンだ。顔を洗い、食事をして練習するとなると余り時間はない。寝ぼけ眼で居間の掛時計を確認すると、驚いたことに7時を指している。だが腕時計は8時。慌ててTVを点けると、どのチャンネルもきっかり7時なのだ。そこで思い当たったのが噂に聞いていた冬時間。冬になると全生活のテンポを1時間遅らせるという。いや、正確には、夏に早めた1時間を標準に戻すと言うべきかも知れない。日本にはない制度なのでピンと来てなかったが、まさかそれが今日からだとは思いもしなかった。(どうやらEU圏では10月最後の日曜日からと決まっているらしい)。

レッスン時間を決めたのは先週だが、11時が冬時間の11時であることは先生に電話で確認するまでもないだろう。何だか1時間得した感じがしたが、今度は逆に1時間進める夏時間に変わる来年3月末には、用心しないと遅刻しかねない。なるほど、居間の掛時計のように、こっちで売られている時計に電波式が多いのは、時間を自動で切り替えてくれるからだと納得した。だが便利なようなこの電波時計、3分進ませておくというような微妙な芸当はできない。 |

|

|

| 2009年10月24日(土) |

| Arundos |

|

| 小林さんと僕を歓待してくれたOssigさん(左から2番目)とそのご家族 |

ご自身のネットショップで販売しているリードメーカー、Arundos(アルンドス)の工房を見学に行きませんか?というマサノリ小林さんからの電話。Arundosは最近プロ奏者の間で評判が急上昇しているそうだ。場所は?と聞くと、ケルンやボンに近いSchladern(シュラーダーン)という町だそうで、社長のオシッヒ(Ossig)さんの計らいで工房の空いている部屋に泊めてもらえるとのこと。リードメーカーを訪れたことはなかったので早速誘いに乗った。

Schladernは遠かった。ハンブルク中央駅をICE(新幹線)で午後2時に出発したが、ケルンから更にRE(普通電車)に乗り換えて小一時間、小林さんと待ち合わせた無人駅Schladernに着いたのは、日もとっぷりと暮れた午後7時過ぎのことだった。Arundosの工房は、そこから小林さんのクルマで更に30分走った山奥にあった。

|

| 床も家具も木製の可愛い部屋に泊めさせていただいた |

夜の来訪にもかかわらず、Ossigさん一家は我々を温かく迎えてくれた。古い農家を買い取って改装したという母屋と工房は、素朴で実に良い雰囲気を醸している。

40代半ばと思われるOssigさんは、とてもフレンドリーで朗らかな人柄だ。クラリネットの専門教育を受けた後、学校の音楽教師になったが、かねてリード製作に興味を持ち、リードメーカから機械を買い取ったり、自ら様々な器具を考案する内に趣味が高じ、とうとうリードメーカーになったのだという。今では奥様の協力と従業員2名によって、クラリネットとサックス併せて月に1万枚以上のリードを製造するまでに至ったそうだ。薪が赤々と燃える暖炉の前で、ワインと紅茶を飲みながら夜遅くまでクラリネット談義に花が咲いた。工房見学やリード製作工程については何れ詳しく報告するとして、この日、Ossigさんから聞いたとっておきの話を一つご紹介しよう。

かつてパリのヴァンドレン社が、ドイツ管用のリードを製造販売したいと、デトモルト音大のクラウス教授に協力を求めてきた。その結果生まれたのがホワイト・マスターなのだが、リードが完成した時、ヴァンドレン社側がリード1枚に付き、お幾らマージンをお支払したらよいでしょうか?とクラウス教授に尋ねた。するとクラウス教授は、自分の理想とするリードが出来たのだからマージンなんか要らないと答えたのだそうだ。「あの時1枚10セント(13円)とでも言っておけば今頃クラウスは億万長者だったのにねー(笑)。ところでなぜホワイト・マスターって言うか知ってる?当時、クラウスは髪がブロンドで、ウィーンのシュミードルは髪が黒かったから、クラウスが開発したドイツタイプがホワイト・マスター(マイスター=巨匠)で、シュミードルが開発したウィーンタイプがブラック・マスターと名付けられたのさ」。

|

|

|

| 2009年10月18日(日) |

| 頑張れ!ソンソン |

|

| ドンマイ!ソンソン、未来のランランになれ |

ColonのA2コースで同級生だったソンソンが、教会でベートーヴェンの「月光」ソナタを弾いた。ソンソンは中国の瀋陽から音楽留学に来ているピアニストの卵だ。本名はソンヤン・ソンなのだが、中国の有名なピアニスト、ランランに因んで、クラスメートや先生からソンソンと呼ばれている。

彼は週に1、2回しかColonに来ない。いつも大遅刻して来るが、15分の休憩時間になると椅子を向かい合わせに簡易ベットを作り寝てしまう。授業中に寝てしまうことも度々あって、先生に何度も注意されるのだが一向に改まらない。一度先生が、なぜ何時もそんなに眠いのか尋ねたことがあった。彼の答えは、「音楽学校の他に家で毎日8時間練習しているから」だった。

ある日、教室に楽譜を持って来て指の練習をしていた。リストの「ハンガリー狂詩曲第2番」だった。僕が弾きマネをすると、彼も一緒になって歌いながら弾きマネをした。「Sehr

schwer(とても難しい)」と言って彼は笑った。その楽譜が最近は「月光」に変わった。また一緒に第3楽章の弾きマネをして盛り上がったが、「先生はこれを四分音符138で弾けって言うけど、まだ上手く出来ない所があるんだ」と言う。「これどこかで弾くの?」と聞いて教えてくれたのが、外アルスター湖の西岸にある聖ヨハネス教会のコンサートだった。

ステージのソンソンは別人のように凛々しかった。第1楽章は順調に滑り出した。宙を仰ぎながら、ゆったりしたテンポで確認するように進む。グランドピアノの深い音が、木霊し合いながら礼拝堂の高い円蓋へと吸い込まれて行った。美しい。ベートーヴェンは凄い曲を書いたし、誰が名付けたのか「月光」とは上手いネーミングだ。打って変わった軽やかで愛らしい第2楽章。あれ?アタッカだったっけ?もうちょっと間を取ればいいのに、と思う間もなくソンソンの演奏に落ち着きがなくなってきた。次第に指がもつれ、和音が濁り、とうとう止まってしまった。技術的に易しいから油断したのかも知れない。頭の中が真っ白になっているのか、暗譜だから中々リカバーできない。気を取り直して曲の途中から弾き始め、何とか最後までたどり着いたが、今度はそのミスを振り払うかのように第3楽章に突入した。ここは随分練習したのだろう、確かに速かった。だが一旦緊張の糸が切れた演奏は、もはや理性と説得力を失い、単なる騒音と化していた。

控え室のソンソンは気の毒なほど落ち込んでいた。身をすくめて「エントシュルディグン(ごめんなさい)」を繰り返す。僕は知っているありったけのドイツ語で彼を称え、励ましたのだが、一体どこまで通じただろう?ソンソンはまだ18歳だ。この苦い経験を糧として、これから更に大きく成長していくことだろう。

|

|

|

| 2009年10月16日(金) |

| やっぱり着いていた!? |

|

| ロバの足と鼻先はピカピカ |

ColonのA2終了試験を終えたのを機にブレーメンに観光に行った。ドイツ16州の内、最も小さなブレーメンはハンブルクから普通列車でたった1時間の距離にある。観光の目当てはもちろんグリム童話で有名な「ブレーメンの音楽隊」。今年の年賀状の版画に彫って以来(2008/12/14日記)、勝手に妙な親近感を抱いているのだ。グリム兄弟が書いた童話によれば、リストラされたロバ、犬、猫、ニワトリの4匹は、音楽隊になろうとブレーメンを目指したが、途中で盗賊の隠れ家を襲撃してそこを永住の地と定めたので、とどのつまりブレーメンまでは行き着かなかったはずなのだが、駅に降り立った途端に目に入ってきたのは、4匹がロバ乗り?になったブレーメンの音楽隊のモチーフである。あちこちの壁や標識、土産物などに使われていて、ハンブルクのフンメルさん以上に観光のシンボルとして活躍している。

音楽隊の銅像は市庁舎の脇に佇んでいた。確かに市庁舎前広場の真ん中にでんと立ちはだかっている巨大な「コンラート像」ほど目立たないが、話に聞いていたほど小さくもなく、のけ者扱いでもない。

むしろ鉄の柵で囲まれたコンラート像より、直接手で触れることができる音楽隊の像は観光客に大人気だ。一番下のロバの足に触ると幸せになれるそうで、そこだけがピカピカどころか擦り減って細くなっていた。両前足を同時に触らなければだめだとか、ロバの鼻に触るとさらに良いとかいう説もあるようだが、市庁舎内見学ツアーのガイドさんは、ロバの右前足と左後ろ足を一緒に触らなければご利益がないと言っていた。もう触った後だったから後の祭りだ。何も良い事がなかった!というクレームには、「触り方が間違っていたからですよ」という言い訳がちゃんと用意されているようだ。

|

| ブレーメンに行く機会があればこっちも見学を |

次に向ったのは、ある紀行本で知ったベッチャー通りにあるという小さな銅板。本の案内を頼りに何とか見つけられたが、これこそ観光客が見向きもしない路地裏の壁にひっそりとはめ込まれていた。その文句がふるっている。かいつまんで言うと、「1991年7月15日、この家の地下でロバの頭蓋骨が見つかりました。このロバこそまさにかつて、犬、猫、ニワトリと共に音楽隊になろうとブレーメンに向ったあのロバです。同時に4匹の動物が描かれた文書も見つかりました。そこには、ブレーメンの音楽隊は間違いなくブレーメンまで来たと証明してありました」。うーむ、ここまでやるかフツー。どうせならその証明書とやらも是非一緒に飾ってほしいものだ。

ロバの骨が出てきたのは実話らしく、実によくできたジョークだが、ブレーメン市民はやっぱりどこかわだかまりを感じているんだね。 |

|

|

| 2009年10月2日(金) |

| SUSHI |

|

| 多くのドイツ人で賑わう店内はちょっとおしゃれな雰囲気 |

ドイツ人の健康志向と相まって、今やドイツは大変な寿司ブームである。どこの街に行っても必ず「寿司」、「SUSHI」と書かれた看板が目に入るが、ここハンブルクも例外ではない。Colonがあるコロナーデン通りだけでも3軒の寿司店があって、その内の一軒はあろうことか「回転寿司」を謳っている。ウィンドウ越しに中を覗くと結構いつも賑わっているようだ。寿司店の殆んどは中国系の経営と聞いていたから美味かろうはずもないと敬遠していたが、一体どんなネタが回転しているのか?どんな会計システムになっているのか?味は?値段は?と、興味津々で入ってみた。

30人ほどのカウンターはドイツ人で溢れていた。若いカップルやビジネスマンが中心で、皆、カウンターに備わったお茶を飲みながら割り箸を器用に操って寿司をつまんでいる。回転コンベア装置や自動握り機などはおそらく日本製だろうが、ネタが乾燥しないようプラスチックのふたをかぶせてあるところなどは日本のノウハウをよく勉強している。カウンター内の寿司職人(?)は、ドイツ人とアラブ人が中心で日本人はいない。

|

| ドイツ人がSUSHIに寄せる関心は異常に高いのだが、、 |

肝心の寿司はというと、これがちょっと微妙だった。四角く握られたシャリは日本の回転寿司チェーンのものと大差ないが、上に載っているマグロは向こうが透けて見えるほど薄くて味がない。白身魚の名前は不明。エビやイカ、かっぱ巻きはまあまあだが、タコは鮮度が低く弾力がない。美味しかったのは本場のサーモンくらい。アカガイなどの貝類やウニ、イクラ、アナゴ、光り物とったネタはないからすぐに一巡してしまった。お皿の柄は何種類かあって、一体どれが高くてどれが安いのだろうなどと思案していると、驚いた事に女性スタッフが僕の積み上げた皿を全部下げてしまった。これでは勘定が分からないではないか!慌ててメニューを読み返すと、どうやら2時間16.9ユーロの食べ放題、つまり寿司バイキングらしいことが分かった。なるほど、その辺が太り過ぎを気にしながらも大食の習慣を止められないドイツ人に受けている理由かもしれないが、僕は早々に勘定を済ませて並んで待っているドイツ人に席を譲った。

|

|

|

| 一緒に回転していたヘンな物ベスト3:春巻き |

ベスト2:中国風デザートの甘いお餅 |

グランプリ:トマト・きゅうり入りそばサラダ |

|

|

|

| 2009年9月26日(土) |

| なんか違う |

|

| シャロン・カム(中央)とDas Kuss Quartett |

シャロン・カムがライスハレ(小ホール)でブラームスのクラリネット五重奏曲を演奏するという。ブラームス生誕の地ハンブルクで、彼の最高傑作を、イスラエル人の彼女が、ベームクラで吹こうというのだから見上げた度胸である。その勇気に敬意を表して聴きに行った。

キャパ600の会場はほぼ満席。なぜか何時にも増して高齢者が目立つ。ケースを抱えた音大生はいない。

さて、その感想だが、、、。もちろん充分上手かったし、悪くはなかった。だけど何だろ、うまく言えないんだけど、出だしからあんなに派手に動くものかなー、大げさなアクションの割りには音色が変わらないんだよなー、いつもよりちょい厚めのリードにしたのかなー、あんなとこでブレスしてるもんなー、もちろん悪い音じゃないんだけど、心に沁みる音でもないんだよなー、柔らかい音なんだけどなんつーか芯(コア)がないって言うのかなー、昔吹いてたセルマーみたいな音だなー、太い音とダークな音は違うんだけどなー、ベームって哀しい音が出せないんだよなー、ウラッハなんか泣けるもんなー、いっそ明るいブラームスっつー切り口の方が面白かったかもなー、モーツァルトみたいなナイーブな音楽だったらもっといいかもなー、などと考えていると、アンコールは何とそのモーツァルトのクラリネット五重奏曲第2楽章だった。動きを止められた途端、純粋に音楽だけが聴こえて来た。自慢のテクニックもここでは無力だ。モーツァルトはさらに難しかった。それでもお客様は充分満足して家路に着いたようだ。

|

|

|

| 2009年9月23日(水) |

| 冬の足音 |

|

| 家の前の枯葉をモップで掃除する近所のおじいさん |

公園や通りの木立は日増しに色付いて、今や家の周辺はすっかり秋の気配が支配している。一番好きな季節の到来だが、思い返せばハンブルクの夏は実に快適だった。30度を超える日が数日あっただけで、時として夕立はあるものの、25度前後の安定した好天が続き、毎日軽井沢あたりの避暑地で過ごしているかのようだった。汗をかかない夏というのは初めての経験だ。涼しく乾燥しているからかゴキブリは見たことがない。蚊も時々飛んでくるのだが、えいっ!と手を伸ばせば握り潰せるほどの低速飛行なので、何だか気の毒になってしまう。

ドイツ人は週末になると庭でバーベキューをしたり、屋外パーティーを開いたり、カフェのテーブルで遅くまでおしゃべりを楽しんだりしていたが、最近は朝晩吐く息が白く見えるほどめっきり冷え込んできて、いつの間にか部屋の暖房も入るようになっている(暖房の管理は大家さんが握っている)。段々昼も短くなり、夏には夜11時頃まで明るかったのに、今は8時で真っ暗になる。デパートや洋品店には皮ジャンや毛皮のコートが所狭しと並んで、いよいよ話に聞いていたハンブルクの冬が近付いて来たようだ。どんよりと厚い雲に覆われ、雨ばかり降って何日も太陽を拝めない長い冬が3月頃まで続くと言う。陽さえ射せば肌寒いような日でも、ドイツ人が争うように芝生の上に半裸になり、貪るように日光浴をしていた理由を、近い内に思い知らされることになるのだろうか。

|

|

|

| 2009年9月16日(水) |

| ライスハレ奇譚 |

|

| このCMには随分お金が掛かっています |

女性指揮者、西村智実さんが出演している、突然オーケストラから「ファ」が消えたというTVCMを憶えているだろうか?コンサートで、ヨハン・シュトラウスⅡ「美しき青きドナウ」を演奏するのだが、なぜか急にファの音だけが出ない。結果は散々。西村さんが急遽記者会見を開いて、「ファ」を探してください!と訴えると、坊やが連れてきた愛犬が「ファ」を届け出てめでたしめでたし。西村さんがお礼に、坊やと愛犬をホールに招いてコンサートをプレゼントしたという突っ込みどころ満載のお話。コンサートホールやオケ奏者などに、なかなか本物らしい雰囲気が出ていて印象に残っていたが、どうやらこのTVCMの撮影現場が、ライスハレらしいとの噂。このTVCMはスポンサーである大和証券のホームページで観ることができるが、画面をフルスクリーンに拡大して、ストップモーションにすると、間違いなくライスハレを借り切って撮影されていること、ちゃんとプロの団員を使っていること、実際に聴衆(エキストラ)を入れていること、クラリネットは女性二人でエーラー式であることなども判って面白い。

|

|

|

| 2009年9月10日(木) |

| 頑張ってください! |

|

| 満場の割れんばかりの拍手に何度も呼び戻される五嶋みどりさん |

秋の音楽シーズンが開幕。夏枯れの延長でウォッチングを怠っていると大事なコンサートを聞き逃すことになる。五嶋みどりさんがライスハレでブラームスの協奏曲を弾くことを知ったのは演奏会当日の朝のことだった。

これは何を措いても聴かなければならない。とっさにひらめいたある物をリュックに入れて語学学校に向った。午後6時、学校が終わるや否や当日券を求めライスハレに直行する。幸いチケット売り場はもう開いていたが座席はほぼ完売状態。からくもゲットできたのは、1階1列の1番という、上手の壁に沿って並べられた補助席のような場所だった。

この日のオケは、シモーネ・ヤング指揮ハンブルク・フィル。つまりはシュターツ・オパー(州立歌劇場)のオケだが、ここもNDRに劣らず上手い。歴史はハンブルクで最も古く、ブラームスの父ヤーコプは、ここでコントラバスを弾いていた。

満場の拍手に迎えられて五嶋みどりさんが登場。小柄ながら、真っ赤な衣装に身を包み、にこやかに会釈する五嶋さんは、もはやかつての天才少女ではなく、世界的ヴァイオリニストとしての自信と自負に満ちている。演奏は、終始気迫溢れる素晴らしいものだった。彼女の「ガルネリ・デルジェス」から紡がれる美しく透明な音色は、繊細さと大胆さ、優美さと強靭さ、熱情と憧憬等、ブラームスがこの曲に込めた全ての情感を描き出した。会場の拍手は鳴り止まず、カーテンコールはコンサートマスターが席を立つまで続いた。

|

| ハンブルクの直後からアメリカ各地での公演が控えている |

演奏終了後、楽屋へ直行する。楽員がソリストの部屋を教えてくれた。ホールの職員も、「そこのドアをノックしてみなさい」と、とても親切だ。楽屋でお会いした五嶋さんは、つい今しがたステージ上で仁王立ちとなり、夜叉のような形相で激しい情念を放射していた、あのMidoriさんとは到底同一人物とは思えない、華奢な体つきの物静かで穏やかな方であった。型通りの挨拶をして、リュックからあれを差し出した。ブラームス博物館で買った、ブラームスの影絵と赤いハリネズミがプリントしてある特製?の布袋(3ユーロ)だ。彼女はそれを早速広げて、「博物館にはまだ行ったことがないんです。でもこれは、とっても“エコ”でいいですね」と気に入ってくれたようだった。

最後に「頑張ってください!」と言ったのだが、考えてみれば今更「世界のMidori」に対して陳腐な言葉だった。だが、未だにより良い言葉が見つからない。 |

|

| 2009年9月8日(火) |

| ドイツ版プロムス |

|

街のあちこちでHamburg Promsのポスターを見掛けるようになってから、是非行ってみたいものだと思っていた。毎年ロンドンのアルバートホールで行われる本場プロムスの熱狂的な光景をNHK・BSで観ていたので、ドイツ版は如何ほどの物かと興味を持ったからだ。そこへリューベックで大変お世話になった、ファゴット奏者のグロート律子さんから、チケットがあるけど行く?との嬉しいお申し出である。彼女はこのHamburg Promsのオーケストラで演奏するのだそうだ。もちろん一も二もなくありがたくお受けした。

会場のライスハレは何時になくなごやかで華やいだ雰囲気だ。普段は見かけない子供達もいる。あちこちの座席から笛や、おもちゃのラッパの音が聞こえてきて会場の笑いを誘っている。開演時間の夜8時になると催促の拍手が会場から沸き起こる。そして団員登場。律子さんの姿も見える。最後に入ってきたのは松葉杖をついたよぼよぼの(失礼)おじいさん。団員に両脇を抱えられながら指揮台に上る。何かのジョーク(ドリフのコントみたいな)か?と思ったらさにあらず、彼はRobert Stehlという地元ではかなり有名な指揮者のようである。

|

| クライマックスに差し掛かると会場は総立ちとなり異様な熱気に包まれた |

コンサートはスメタナの「売られた花嫁」序曲で華々しく幕を開けた。その後、レスピーギ作曲バレエ組曲「風変わりな店」、リスト作曲「ピアノ協奏曲第2番」(第2番なんてあったんだー)と意外にマニアックな曲が続いたが、聴衆は普段同様、礼儀正しく聴いている。休憩に入ると、ロビーで、ドイツやイギリス、国連等の小旗が無料で配布され、お祭気分が一気に高まった。後半の最初は「ラプソディー・イン・ブルー」。クラの首席は冒頭案外あっさりとグリッサンドを決めた。ピアノも上手いのだが、ジャズのノリが足りない。オケのリズムもバッチリ合い過ぎているので、何だかR・シュトラウスか何かを聴いている様な気になった。この日一番感動したのは、次に若い中国人女性が弾いた「琵琶」のような楽器の演奏だった。撥(ばち)を使わず、5本の指だけで爪弾くのだが、この小さな楽器を変幻自在に操り、見事に喜怒哀楽、森羅万象を描き出した。会場も拍手喝采である。そしてプログラムの最後は、本場のプロムスで御馴染みのエルガーの「威風堂々」と、「ルール・ブリタニア」の合唱だ。この時ばかりは聴衆も総立ちとなって笛を吹き鳴らし、小旗を打ち振って会場が一体となる。歌詞カードも配られていたので、僕も歌いながらプロムス気分を満喫した。それにしても、地元ドイツの曲がなぜか一切演奏されないこのプロムス、誰をターゲットに何を目的としているのか?いまいち不明ではある。 |

|

|

| 2009年9月1日(火) |

| ヴァントのブルックナーは |

|

| 左からマサノリ小林さん、恵子バイヤーさん、ベルトルト・バイヤー氏。日本食レストランにて |

ヴリツァー・クラリネットが取り持つ縁で、ベルトルト・バイヤー(Berthold

Bayer)氏と会食する機会を得た。バイヤー氏は2003年にNDRを引退するまで、25年以上にわたってクラリネット首席を務め、伝説的名指揮者ギュンター・ヴァントの元で、まさにNDRの黄金時代を築いた大ベテラン奏者である。ヴァントが遺した偉大なブルックナーやベートーヴェンの交響曲録音他のかなりの部分を氏が吹いていることになる。

氏は、1937年、スイスとの国境にあるボーデン湖畔のコンスタンツに生まれ、フライブルク音大卒業後、フライブルク歌劇場クラリネット奏者としてスタート。その後、クルト・ザンデルリンクが指揮するベルリン交響楽団を経て、ベルリン放送交響楽団(RIAS)にバス・クラリネット奏者として入団したが、バスクラの前任者は、何とカール・ライスターのお父さんで、「とても良い人だった」そうだ。当時のクラ首席はハインリッヒ・ゴイザー。1、2年一緒に演奏した事があるそうなので、早速ゴイザーについて聞いてみた。

・ゴイザーは、小柄で(バイヤー氏はご自分の鼻の辺りを示した)小太りだった。・他人とは距離を置く性格で、団員と飲みに行くことは稀だった。・引退後はバイロイトの大きな家に住み、バイロイト祝祭管弦楽団に参加したクラリネット奏者達を自宅に招いて温かくもてなしてくれた。・楽器は当初ユーベルだったが、後年グレッセルに替えた。・音は素晴らしかったが、今日では受け容れられない音かもしれない、等々。

バイヤー氏が気さくで温厚なことをいいことに、失礼を承知で、長い演奏生活で失敗した事は?と尋ねた。

「そうだなー、ほとんど思い出せないけど、、、そうそう、まだ駆け出しの頃、オペラの幕間に食事をしてマウスピースに物が挟まり音が出なかったことがあった。それ以来休憩時間には決して何も食べなかったよ」。

すると、そこへピアニストである恵子夫人の鋭い突っ込みが。「あなた、間違えてソリストに謝ったことがあったでしょ」。「ああ、そうだった。シューマンのピアノ協奏曲の第1楽章のソロで小節数を数え間違え、後でソリストだったアルゲリッチの楽屋に謝りに行ったことがあったっけ」・・・この話題は早々に切り上げ、最後にこう質問した。「ドイツのオケはドイツ管に限定すべきですか?それとも上手ければフランス管奏者でも入れるべきだとお考えですか?」。氏は断固たる調子でこう答えた。「もちろんドイツ管だ!世界中のオケの個性が失われつつある中で、ドイツのオケはドイツ管の音色を守っていかなければならない!」

|

|

|

| 2009年8月29日(土) |

| Change! |

|

いよいよ明日ですか、衆議院議員総選挙。今まで散々国民を侮り、愚弄してきた自・公連立政権に鉄槌が下されるのは間違いないようですが、ボロ負け必至の自民党は一体誰が生き残れるのでしょうねー?何とかチルドレンとか大物とか呼ばれている古参議員も次々に落選するに違いありません。KY(漢字読めない)首相は大丈夫でしょうか?自業自得とは言えまさにミゾウユウの事態ですね。結果が楽しみです。

|

|

|

| 2009年8月25日(火) |

| 邂逅 |

|

「コンセール・リュネール」でヴァイオリンを弾いていたTsさんと、実に37年振りに再会することができた。面影や声や話し方は昔のままだったが、まさか彼女がハンブルクに、しかも35年の長きに亘って住んでいようとは、過日スイス・ビールオケの首席オーボイスト、Yg女史から教えてもらうまで全く知らなかった。

ハンブルクの隅々まで知り尽くした彼女が連れて行ってくれたのは、ラートハウス近くで地ビールを造っているJOH.ALBRECHTというブロイハウス。実に喉越しのよい美味しいビールとソーセージをつまみながら、リュネール団員の事、池辺さんの事、三鷹演奏会の事等々昔話に花が咲いた。彼女は当時、音大でヴァイオリンの専門教育を受けていたが、どうしても音楽の本場、ドイツに渡って本格的に勉強したいと、単身ハンブルクにやって来たのだそうだ。猛勉強の甲斐あって、今では30人の生徒を抱えるヴァイオリン教師の職にある。彼女のヴァイオリンや音楽、そして教育に対するひたむきな情熱には全く頭が下がる。彼女の趣味は海外旅行だそうで、学校の休みを利用して既に50カ国以上、大好きなタイには15、6回も行ったそうだ。「子供の頃からの夢を実現できたから、もう思い残すことは何もないわ」と、さらりと言う。

|

| リュネールの皆さん!Tsさんはハンブルクで元気に活躍してますよー |

僕がハンブルクに来て間もない頃、ヘアマン先生から、「君を知っているという日本人女性に挨拶されたよ」と聞かされ、全く見当が付かなかったのだが、実はGmのホームページで先生の顔を覚えていた彼女が、教え子が出演したコンクール会場でヘアマン先生に遭遇し、つい「ヘアマン先生ですよね?」と話しかけたのだそうだ。これでやっと謎が解けたが、それにしても彼女はすごい記憶力の持ち主でもある。

リュネール時代、Tsさんはとにかく人目を惹くほどの美人だった。

実は一度だけ銀座でデートした事があるのだが、道行く人が皆振り返るほどだった。そして人は彼女を見たあと、羨望と嫉妬の眼差しを僕に向けた。だが僕のこの小さな秘め事を彼女は「憶えていない」のだった。

|

|

|

| 2009年8月21日(金) |

| Tempo Hanseat |

|

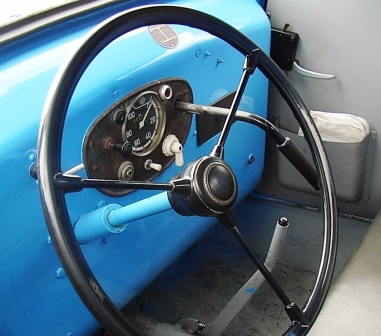

| オートバイを逆さまにしたような構造がユニーク |

先日、家の近所で見かけた昔懐かしいオート三輪車、どこの何という車なのか不明だったが、やっと素性が判明した。名前はTempo

Hanseat(テンポ・ハンゼアート)。かつてハンブルクにあったVidal & Sohn

Tempo-Werke GmbHという会社が、戦後間もない1949年から1956にかけて生産した車らしい。Hanseatとは「ハンザ同盟都市の市民」という意味だから、ここにもハンブルクのメーカーとしての「誇り」が込められているのだろう。因みに、このTempo

Werke社は4輪車も製造したが、1971年メルツェデス・ベンツ社に買収された後、1977年に消滅している。

1950~60年代、日本でも沢山のオート三輪車が活躍していた。小学校2、3年の頃だったか、近所のおじさんがマツダオート三輪の助手席に僕を座らせ、よく土木工事現場に連れて行ってくれた。石ころだらけのデコボコ道を猛スピードで走りながら、エンジンカバーの上にある運転席に跨ってバーハンドルを巧みに操るおじさんがやたらとカッコよく見えたものだ。当時、白黒テレビで大村昆と佐々十郎が宣伝していた、ダイハツ・ミゼットのTVコマーシャルを憶えている人は、団塊の世代以上に違いない。

|

| 50年以上も前の車とは思えないほどきれいにレストアされている |

このTempo Hanseatがユニークなのは、空冷4気筒エンジンの動力を、チェーンを介して前輪に伝えていることだ。今では「標準」と化した前輪駆動車のはしりとも言えるが、プロペラ・シャフトやデファレンシャル・ギアが不要な分、軽量化には有効だったとしても、前輪が重く複雑になり小回りも利かなかっただろうから、さぞ操舵はやり辛かったろうと思われる。運転席を覗いてみると、3本スポークの細っこいハンドルの奥に、ギアチェンジ用のシフトレバーが見える。これを押したり引いたりして変速するのだろうが、この構造はシトロエン2CVと同じだ。

インパネ上には、ゼロを上にした100Km迄のスピードメーター、方向指示用と思われるレバースイッチ、ライト点灯用のトグルスイッチの他に、これまた懐かしいチョークレバーもある。学生時代、初めて所有したプリンス(!)スカイライン1500にもチョークレバーが付いていたっけ。2台目の三菱ギャランには、始動前にアクセルを床まで踏み込むとチョークが効き、暖機が終わると自動で戻るオートチョークというメカが付いていた。さすがに3台目のVWゴルフには、キャブレターに替わってBosch製の電子燃料噴射装置が付いていたからチョークは不要になった。そう言えば昔、三角窓やレギュレーターハンドルなんてのもあったなー。古い車はとっくに忘れていた沢山のことを思い出させてくれる。 |

|

|

| 2009年8月16日(日) |

| ノミの市 |

|

| 見物客でごったがえしていて足の踏み場もないほどだ |

週末になるとハンブルクのあちこちでノミの市、ドイツ語でフロー・マルクト(Flohmarkt)が開かれる。Flohとは文字通り「蚤」のことだ。家の近所の教会やアパートの中庭などで行われる小規模なものは、古着や古本、子供のおもちゃなどが中心だが、昨日、ある街で遭遇した大きなノミの市には、食器、家具、家電製品から、アクセサリー、時計、カメラ、レコードに至るまで、ありとあらゆる物が売られていた。店頭には、一体誰が買うんだろう?と思うような物、例えば、マネキン人形の下半分とか、水道の蛇口、自転車のベルの蓋とかも麗々しく並べられている。

もっとも売り手ものんびりしたもので、仲間とおしゃべりしたり、コーヒーを飲みながら新聞を読んだりしている。客の方も

「これいくら?」「もっと負からないの?」などと冷やかしはするものの、実際に買っている人はあまり見かけない。ほとんどの品物には値札が付いていないから、価格は客と店主との交渉で決まるのだ。

僕の目当てはもちろんクラリネットだ。ひょっとしてどこかの店の片隅に、アルバート式やエーラー式クラリネットの、しかも名器が二束三文でころがっていないだろうか?そんなことを夢想しながら店々を徘徊するのが楽しい。この日、トランペット、フルート、ピッコロ、サクソフォーンなどはあったが、残念ながら、クラリネットを見つけることはできなかった。いつか掘り出し物を日本へ持ち帰りたいと思っている。

|

|

| トランペットのロータリーはちゃんと動くが管体はべこべこ |

木製のピッコロは50ユーロ。状態も良いがジョイントにひびがある |

|

|

| 銀メッキが施されたサックスはメーカー名が不詳 |

左は珍しい独HOHNER社製のトランペット・ホーン付きハーモニカ |

|

|

|

| 2009年8月9日(日) |

| 素敵なカップル |

|

| 「ムーンライト・セレナード」に合わせて踊るライナーさんと英子さん |

ヘアマン先生の奥様、美知子さんのご紹介で、ライナーさんご夫妻と知り合ったのは

5月末のことだった。がっしりとした体格のライナーさん(リヒテルに似ている!)と、小柄で華奢な英子(えいこ)さんは、とても物静かかつ控えめで、ご夫妻が何度も社交ダンスの競技会で優勝しているプロのダンサーと聞いた時は正直信じられない思いだった。お二人の馴れ初めというのが面白い。プロ・ダンサーになろうと決意した英子さんが、「ダンス・パートナー募集」広告を新聞に掲載したところ、何人か応募して来たドイツ人の内の一人がライナーさんだったというのだ。「一緒に踊ってみたけど余り上手じゃないので断ろうと思った」そうだが、英子さんに一目惚れしたライナーさんは熱心に練習に励み、遂には合格点をもらったのだそうだ。

そのライナーさんの還暦をお祝いするパーティーに家内と共に招待された。会場は英子さんがダンス教室を開催している市内のダンス・スタジオ。改装したばかりでとても明るくきれいだ。夕方6時を境に15組ほどのカップルがそれぞれ手料理を携えて集まってきた。料理一品持参がこちらのパーティーの一般的な条件のようで、家内も手巻き寿司を作って持って行ったのだが、どれも手作りとは言え本格的な料理やデザートばかりで、なまじホテルのビュッフェなどよりもずっと立派で美味しかった。このパーティーで多くの日本人女性とも知り合うことができた。言葉の壁や習慣の違いに悩みながらも、ドイツ人男性と結婚された日本のご婦人達は、皆さんとても幸せそうである。

僕は密かにクラリネットを持参し、カラオケCDをバックに「星に願いを」と「ムーンライト・セレナード」を演奏したのだが、お二人はとても喜ばれ、僕の演奏に合わせて素晴らしいダンスを披露してくださった。さすがに普段の様子からは窺い知れないほど優雅で溌剌とした動きだ。来月下旬にはハンブルクで競技会があるというから、是非ともこの素敵なカップルの活躍を観て見たい。 |

|

|

|

|

| 2009年7月18日(土) |

| 新たな出逢い |

|

| 自宅に持ち帰ったピカピカのヴリツァー。期待に胸が高鳴る |

演奏の仕事の帰りに拙宅へ立ち寄ってくれたマサノリ小林さんが、耳寄りな話を持ってきてくれた。同じオケで演奏したベルトルト・バイヤーさんというクラリネット奏者が、1988年製だが新品同様のH・ヴリツァーを手放したがっているというのだ。

バイヤーさんは今年72歳になるそうだが、クルト・ザンデルリンクが指揮していたベルリン交響楽団や、ハインリヒ・ゴイザーが所属していたベルリン放送響を経て、1975年から定年まで25年以上にわたってNDRの首席奏者を務める傍ら、1977年から1992年までバイロイト祝祭管弦楽団でも演奏した名奏者だそうである。バイヤーさんは1970年代に製造されたヴリツァーを愛用していて、スペアとして所有していた1セットを処分したいのだそうだ。価格も新品の半額近い。ドイツにいる間に新しいクラリネットをほしいと思っていた僕は、すぐさまこの話に飛びついた。小林さんが早速電話してくれたお陰で、翌朝10時にハンブルク市内のバイヤーさん宅を訪れることができた。

温かく迎えてくださったのは、バイヤーさんご本人と日本人の奥様、Keikoさん。Keikoさんは桐朋音大卒業後にドイツへ留学され、現在はハンブルク音大教授の要職にあるが、小学生の頃ヤマハピアノの広告に出たことがあり、浜松本社にも行ったことがあるとのこと。バイヤーさんはお歳を全く感じさせないほど溌剌とされていて、「もう僕には1セットあれば充分なのさ(笑)。僕たちは近々ヴァカンスに出掛けるから、その間じっくりと試してみればいいよ」と仰ってくださった。H・ゴイザーとも個人的に親しくされていたそうだから、何れ思い出話などを伺ってみたいものである。 |

|

|

| 2009年7月12日(日) |

| どっちがほんと? |

|

| ハンブルク港の表玄関駅前を通過する花トラックとそれに続く大群衆。一体何のお祭? |

何かがあるとは感じていた。金曜の授業後に、トルコ人のユクセル君とチリから来たハヴィエラ嬢が、明日ザンクト・パウリに行く?とか話していたし、土曜の朝、フールス・ビュッテル駅には、何時になく奇妙ないでたちの若者が乗車券を買っていた。電車に乗ると、やはり派手な衣装を身にまとったおじさんやおばさんが、あちこちに見受けられる。アフロヘアーやピンクのかつら、ひまわりのブローチに黄色いセーラーズボン等々、何か変だ。そして、その奇妙な一団は、ケリング・フーゼン駅で一斉にU3に乗り換えた。それはまさにザンクト・パウリ方面行きだったのだ。

ハンブルク中央駅に隣接するハンブルク市立美術館を見学し終わった後、気になったのでザンクト・パウリ駅に向った。するとそこには、広く静かな美術館とは正反対の騒乱の世界が繰り広げられていた。ホームから溢れんばかりの人の波。道路に散乱するビールやワインの瓶。走り回る救急車やパトカーのサイレン。耳を聾さんばかりの大音響。子供からお年寄りまで、思い思いのコスチュームを身に着けて歌い踊っている。駅前広場からは次々に派手なデコレーションを施し、何十人ものコーラス隊を乗せた大型トラックが、大音量で音楽を流しながら発進していく。その数40台近く。音楽はドイツ人なら誰でも知っている昔のヒットソングのようだ。ほろ酔い気分の見物人は、誰かれなく抱き合いながら沿道で声援を送ったり、一緒に声を張り上げて歌いながらトラックのあとを着いて歩く。ほぼ無礼講に興じる彼らは、普段の謹厳実直なイメージからはちょっと想像できない。独り

しらふで異邦人状態の僕は、トラックが全部ベンツだったことと、PAの音響技術が凄く優秀だったことに妙な感銘を受けていた。 |

|

|

| 2009年7月7日(火) |

| 大丈夫か?カシオ |

気に入って使っていたカシオのデジカメ、EX-S10の液晶画面が、5月中旬、ラートハウス撮影中に突然真っ黒になってしまった。これから活躍してもらおうと思っていた矢先の出来事なので周章狼狽した。買ってまだ半年なので買い換えるのももったいない、かといってこれからずっと携帯のカメラで撮るのも頼りない。色々思案した末に、日本へ送って修理してもらう事にした。カシオのホームページからカシオ・テクノというアフターサービス会社を知り、早速国際電話を掛けた。事情を話すと担当者は、保証書のFAXがほしい、症状や連絡先とともに本体を会社宛に郵送してほしい、修理には約1ヶ月掛かるが、修理品はハンブルクではなく東京の実家にしか返送できない、と話した。まあどれも無理からぬ要求である。往復の郵送料は掛かるが背に腹は変えられない。カメラを町の郵便局から航空便で郵送するとともに、実家の娘に頼んで保証書を担当者宛にFAXしてもらった。

|

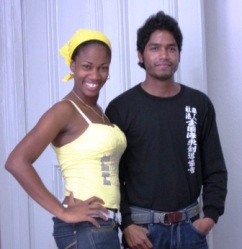

修理完了品で撮ったクラスメートのディアマリス(左)と

アシュ(右)。彼女はキューバから来たプロのダンサー。

今のところEX-S10に不具合はないようだ |

問題はそれからである。1ヶ月以上経っても何の連絡もなく、実家にも修理品が届いていないとの事なので、娘にカシオテクノに電話で問い合わせてもらった。その会話の内容を伝えるメールを見て久々に頭に血が上った。何と、まだ修理見積もり中で、無償修理の対象にはならない。修理代と郵送料で1万2千円位掛かりそうだがどうしますか?と言われたそうである。そんな事を娘に聞くのも無神経だ。

翌日、怒りを抑えつつ国際電話を掛け担当者を呼び出した。「補償の対象にならないそうだが、なぜか?」「修理部門から液晶部品が破損しているとの報告だった」、「大事に扱ってきた。破損しているなら打痕やひびがあるはずだ」「部品は既に廃棄したので確認できない」、「2、3万で買ったカメラに1万以上の修理代は払えない」「昨日娘さんが修理してよいとの話だったので修理は出来ている」、「有償になるならなぜ私に直接連絡してこないのか?」「手紙を書こうと思っていた矢先に電話があったので・・・」、「私のメールアドレスを知らせてあるでしょう」「あ、それはちょっと忘れていました・・・」と、段々担当者の歯切れが悪くなってきた。見積もりと連絡に1ヶ月、修理は1日、そんなバカな話があるだろうか。最期にこう伝えた。「有償修理という判断は、あなた個人の判断なのか、それともカシオテクノとしての判断なのかを確認したい」。サラリーマンへの殺し文句である。一週間後、ハンブルクの自宅へ修理完了品が無償で送り届けられてきた。当たり前のことを言っただけなのに、自分がクレーマーになったみたいで気分が悪いことである。

|

|

|

| 2009年6月30日(火) |

| パリデビュー |

|

| 演奏終了後リリアンヌ婦人と |

先週末に学校をサボってパリに遊びに行った。家から15分のハンブルク空港からルフトハンザに乗って、1時間半足らずでシャルル・ド・ゴール空港へ着いてしまう。パリはピーカンで、汗ばむほど暑かったが、お陰でセーヌ遊覧船、エッフェル塔、凱旋門、ノートルダム寺院、カルチェラタン、オペラ座、シャンゼリゼなど、一通りのおのぼりさんコースを堪能できた。パリ観光は3度目で、前回からは既に20年が経過しているが、街の比類ない壮麗さは一向に衰える気配はない。変わった点と言えば、中国や韓国からの旅行者が増えた事、レストランがほとんどイタリアンになってしまった事、マックやスタバなどアメリカナイズが更に進んだ事くらいだろう。パリの魅力を一言で言えば「混沌」だろうか。ヨーロッパ、アフリカ、アジアなど、世界中の文化がせめぎ合い、交じり合って共存している。互いに個を主張し、また互いの個を認め合う「自由」な空気が流れているのを肌で感じる。

2日目の夜に、パリ郊外ブローニュの森にあるフランス人婦人のお宅で開かれたパーティーに招かれた。家内の学生時代の友人の紹介である。この家の持ち主であるリリアンヌさんは、元ピアノ教師だそうで、是非一緒に演奏しましょう!と仰ってくださった。何しろぶっつけ本番である。ブラームスは初見では辛かろう。かと言って歌伴のようなものでは失礼だ。思案の末に持参した楽譜は、シューマンの「幻想小曲集」と、ベールマンの「アダージョ」。演奏前に10分ほどリハをやったが、テンポが中々定まらず不安なまま本番を迎えた。ところがどうだ、本番では互いの呼吸がピタリと合って、えも言われぬ美しいハーモニーが生まれたのだ。もう1年もピアノを弾いていなかったというリリアンヌ婦人もとても喜んでくださった。外国の方と協演したのは初めてだったが、音楽に国境はないことを改めて認識したパリの夜であった。

|

|

|

| 2009年6月21日(日) |

| ヴァルトビューネ2009 |

|

| ベルリンフィルでは長い間シュテフェンスの後任首席を探している |

昨日のレッスンの時、ヘアマン先生が、「明日の夜、3satというチャンネルでベルリンフィルのコンサートがあるよ」と教えてくださった。自宅のケーブルTVは250ch以上も映るが、普段余り観ていないのでどれが3satだか分からない。1から順番に観ていってやっと23chと判明した。夜8:15分から始まったのは、今年のヴァルトビューネ(Waldbuhne)のライブ中継だった。ヴァルトビューネは、毎年ベルリン郊外の野外音楽堂で開催されるベルリンフィルのピクニック・コンサートで、約2千人の聴衆が芝生に寝そべったり、飲んだり食べたりしながら音楽を楽しむのだ。今年も演奏途中に夕立があったが、慣れっこのお客は用意周到、雨具を出してしのいでいた。

今年は「ロシアのリズム」がテーマらしく、演目は、チャイコフスキー「くるみ割り人形」から3曲、ラフマニノフ「ピアノ協奏曲第3番」(独奏:ブロフマン)、休憩を挟んで後半のメインは、ストラヴィンスキー「春の祭典」である。昨年は確か「南米音楽」がテーマで、指揮者も南米出身、クラリネットの首席もベーム吹きでがっかりした覚えがあるが、今年はサイモンラトルが棒を振り、ヴェンツェル・フックスが1stクラを吹くという、あるべき姿に戻っていて一安心。

|

| アンコール「ベルリンの風」でシンバルを担当するラトル |

前半は、2ndにザイファース、バスクラにプライスという布陣だったが、春祭ではザイファースがEsクラに持ち替え(演奏後ファゴットとともに立たされた)、2ndと、もう1本のバスクラにトラが入った。この2ndの若手奏者は、ザルツブルグでブラントホーファーに学び、今はカラヤンアカデミーでヴェンツェルに習っている期待の星らしい。

何しろ世界のトップオーケストラだ。演奏が素晴らしかったのは言うまでもない(特にブロフマンのピアノと来たら超人的!)が、TVを観ていて目を惹いたのが、1stヴァイオリンのトップサイドで弾いていた日本人青年。彼こそ、先日ベルリンフィルのオーディションを経て、次期コンサートマスターに内定した樫本大進君(Kbさんの大親友らしい)である。今年3月に定年で退任した名コンマス安永徹氏に次ぐ快挙だ。心から祝福し応援したい。 |

|

|

| 2009年6月18日(木) |

| ソーブライブン? |

|

| 近くの公園にある木のトンネルをくぐって駅に向かう |

U1の駅ごとに聞かされる構内放送が聞き取れない。扉が閉じて電車が発車する時に必ず流れるアナウンスで、僕の耳には「ソーブライブンビッテ」と聞こえるのだが、どう辞書を引いても該当する言葉が見つからない。ビッテ(bitte)はよいとして、「ソーブライブン」って一体何だ?それと乗換駅で流れる、「ユーバーガンツゾーS1」も意味不明だ。感じとしては「S1はお乗換えです」なんだろうが、これも単語の綴りが分からない。

連日フラストレーションが溜まるので、先日ColonのPeter先生に聞いてみたところ、「ソーブライブンビッテ」は、zuruckbleiben

bitte!(お下がりください)で、「ユーバーガンツゾーS1」は、ubergang zur

S1だと判明した。そう知ってから耳を澄ませて聞くと、ubergang zur S1の方は、なるほど早口で言えばそう聞こえなくもない。だが、zuruckbleibenの方は、何度身構えて聞いても発音記号通りの「ツリュックブライベン」とは聞こえないのだ。「お前ら、ちゃんと言ってないだろ!」と言い掛かりも付けたくなるが、「ツリュック」が「ソー」としか聞こえない僕の耳には、音楽もドイツ人とは別のものに聴こえているのではないか?と不安になる。 |

|

|

| 2009年6月12日(金) |

| となりのカラム君 |

|

Colonで何時も僕の隣に座るKARAM君は、ヨルダン人の陽気な青年である。僕が、彼のアラビア語で書かれてた辞書に興味を示すと、休憩時間に僕の名前をアラビア語でていねいに書いてくれた。アラビア語は右から左へ書いていくが、実際に書いているところを見るのは初めてだ。彼はまるで「ナスカの地上絵」を描くように器用に曲線を書いていく。線の長さや角度にもきっと決まりがあって、僕がマネをして書いても、外国人が書いた漢字のように似て非なるものになってしまうのだろう。僕もお返しに彼の名前を「空夢」と漢字にしてあげたら、「これが僕の名前?ほんとにー?」と言って笑い転げていた。さっそく彼が書いたアラビア語のHARUOを僕のネームプレートに貼ったら、入ってきた先生がそれを見て大笑いである。

|

| 右から左へハルオと書いてあるらしいのだが、、、 |

このKARAM君、一度もHausaufgabe(宿題)をやってきたことがない。毎日授業が始まる前に僕の答えを写すだけだ。授業中に試験があると、僕のをカンニングする。「これよく読めないよ。eine?einen?」と堂々としたものである。ある日、後半の先生が2ページにわたって宿題を出したので、さしものカラム君も答えを写しきれないに違いない。どうするのだろうと「昨日は沢山宿題が出て大変だったね」と水を向けると、「そうかな?大丈夫だよ」と涼しい顔である。そうか、さすがに彼も反省してまじめに宿題をやってきたのか、と思っていたら、前半の授業が終わると「Tschus!」と言って帰ってしまった。これも絶対マネできない、うらやましいような性格である。 |

|

|

| 2009年6月9日(火) |

| ぴかぴかの1年生 |

|

| Colon語学学校在籍者の約1割は日本人だという |

数日前からハンブルクの中心部、コロナーデン通りにあるColon語学学校へ通い始めた。ドイツに3ヶ月以上滞在するにはVISA(滞在許可証)が必要だ。VISAには何種類かあるが、僕の歳では「語学留学VISA」以外に選択肢はない。語学学校でドイツ語を勉強したいので3ヶ月以上滞在させて下さい、とドイツ政府にお願いするわけだ。「クラリネットを勉強したい」という本音の理由では絶対に許可されない。しかも、この語学留学には「週20時間以上授業を受けること」という厳しい条件が付されている。よほど外国人の不法就労を警戒しているのだろうか。そんなわけで、午後の13:30から17:45分までドイツ語漬けの毎日が始まった。

僕が選んだ「初級コース」は、10人程のグループ・レッスンだが、もちろん生徒にドイツ人はいない。クラスメートの国籍は、ロシア、アメリカ、ニュージーランド、コロンビア、ベネズエラ、キューバ、トルコ、ヨルダン、インドネシア、韓国。男女はほぼ半々。職業も、主婦、学生、エンジニア、理髪師、看護婦、英語教師、ホテル従業員など実に様々である。平均年齢は25歳くらいだろうか、もちろん僕がダントツ最年長である。自己紹介で、年齢はsehr

alt(すげー年寄り)、娘の歳はGeheimnis(秘密)と答えたら結構受けた。 これから彼らとともに学ぶ授業が楽しみだ。

|

|

|

| 2009年5月29日(金) |

| ザビーネの夜 |

|

| コンサートが行われたリューベク音大はホルステン門に近い市の中心部にある |

リューベック音大のホールで、ザビーネ・マイヤー門下生の発表会があった。リューベックのクラリネット科と言えば、昨年のミュンヘン・国際コンクールで1位から3位までを独占して話題を集めた名門である。優勝したセバスティアン・マンツ君やザビーネ教授自身も演奏するということでチケット入手は困難を極めたが、当日券売り場に1時間前から並んだお陰で聴くことができた。出演した生徒は、総勢16人(残念ながら3位入賞の金子平君は不参加)。午後6:00開始、11:30終了という長丁場だったが、時間を忘れて興味深く聴いた。今年7回目という、このLubecker

Klarinettennachtには、今回「Clarinet Light」という副題が付いていて、司会、演奏に大活躍したザビーネの夫君、ライナー・ヴェーレ教授によれば、あえてドイツの古典作品を演目から外し、フランス、アメリカ等の近代作品やジャズっぽい「軽い」曲を選んだそうである。

さて、16人の内訳は男9人、女7人。エーラー7人、ベーム9人だったが、全体として男の子がバセットやバスクラでアンサンブルを支えているのに対し、女の子はソロで華麗に妙技を披露するという女性優位の印象だ。ソロのトップバッターの女の子は、メサジュの「ソロ・ド・コンクール」を、いとも軽やかに、鮮やかなテクニックで聴かせ会場を沸かせたが、彼女がミュンヘンで金子君と3位を分けたShelly

Ezraさんだった。それ以上に僕が感心したのは、バーンスタインのソナタを、更に美しい音で、更なるリズム感を伴って生き生きと演奏したShirley

Brillさんだった。後にマサノリ小林さんにその件を伝えると、何と彼女はジュネーブ・国際コンクールの優勝者なのだそうである。なお、二人ともクラリネットはビュッフェの「トスカ」だった。

エーラー吹きの男で独り気を吐いていたのは、やはりミュンヘンの優勝者Sebastian

Manz君だった。彼は、ロッシーニの「序奏と変奏」を,、暗譜で実に見事に演奏した。優勝者の名に恥じない熱演に会場は割れんばかりの拍手である。コンクールの上位入賞者を、こんなにも沢山輩出することができたザビーネ教授はさぞ嬉しかったに違いない。今回はアンサンブルの中で、生徒の引き立て役に徹していた彼女だったが、生徒の長所や個性を育てて伸ばそうとする温かい思いやりが、ステージからひしひしと伝わってきた。

|

| 沢山の優秀な生徒に囲まれて幸せそうなザビーネ・マイヤー教授(中央)とライナー・ヴェーレ教授(右から2人目) |

|

|

|

| 2009年5月26日(火) |

| 椿姫の恋人 |

|

| シュターツオパーの劇場内は実に華やかだ |

シュターツオパー(州立歌劇場)に初めて行った。ムジークハレとは歩いて5、6分の距離にある。演目はヴェルディーの「椿姫(La

Traviata)」。オペラ座だけあって座席が実に複雑で、金額もピンからキリだったが、無難に一階の中央後方を指定した。料金は43ユーロ。ムジークハレの経験から「良く観えますか?」と窓口の女性に聞いたところ、「もちろん!」との答え。ロビーには着飾ったご婦人やネクタイ姿の紳士がひしめいていて、さながら社交場のよう。ムジークハレよりも華やいだ雰囲気だ。

コンサートは素晴らしかった。歌も演出も良かったし、舞台もさすがに美しく華やかだった。指揮者もオーケストラも上手い。

だが、帰る道すがら、どうしても引っ掛かるものが残った。主役のヴィオレッタが小柄で可憐なLEEさんだったのは良いとして、恋人役のアルフレートも韓国人のKIMさんだったのだ。このKIMさん、歌も演技も上手いのだが、何が足りないと言って身長が足りない。LEEさんと良い勝負なのだ。おまけに父親役のMaestriさんは2mを超そうかという大男。「おお、息子よ!」と呼びかけても、誰が見たって親子には見えないのだ。うーん、上手ければ美醜、体型を問わない器楽と違ってオペラは難しいねー。

|

|

|

| 2009年5月23日(土) |

| ブル9 |

|

今日はNDRのリハーサルを見学できた。曲はブルックナー(例の未完で終わった)第9番だ。リューベックへの往復のVOLVOの中でリッターさんと多くの話題で盛り上がったが、僕がブルックナーが好きだと言うと、「じゃ、今度ブル9のリハをやるから見においで」ということになったのだ。何と幸運な事だろう。指定の時間に合わせて駅に向うと、リッターさんが(例の)自転車を抱えてやって来た。電車の座席でまた音楽談義に花が咲いた。紹介できない話も多いのだが、リッターさんの話はとにかく面白いので一つだけ。

ブル9のスコアを開きながら、『第2楽章のスケルツォのトリオはさ、楽譜に指示はないけど、通常テンポを落として演奏するだろ?でも、今度の指揮者は楽譜に忠実に同じテンポでやるって言うんだ。するとここのフルートのアルペジョはとんでもない速さで演奏しなきゃなんない。「フルートはこのテンポで吹けますか?」て聞くもんだから、「勿論吹けますが、お客さんには全然聴こえないと思いますよ」って言ってやったよ』。

リハーサルが進み、問題の部分に差し掛かった。確かに今まで聴いたことがないような速いテンポだったが、リッターさんのフルートソロは、まるで金色の鱗を輝かせて翻る若鮎のように躍動的だった。

|

|

|

| 2009年5月21日(木) |

| Hagel |

それは突然空から降ってきた。リッターさんが運転するVOLVOの助手席に座わり、リューベックで行われるNDRのコンサートに向う途中の出来事だった。大音響とともに突然目の前が真っ白になった。フロントガラスに氷の粒が叩きつけられている。雹(ひょう)が降ってきたのだ。次第にセンターラインや前車のテールランプが確認できなくなってきたので、これ以上走行するのは危険だ。ほとんどの車は既にハザードランプを点滅させて路肩に停車している。リッターさんはやむなく一旦車を側道に入れて停め、雹の嵐が過ぎ去るのを待つ事にした。しかし、雹は更に大きさと激しさを増し、ピンポン玉のような氷の塊が大きな音を立てて容赦なく車体に激突する。サンルーフやフロントガラスが割れるのではないかと恐れるほどのひどさだ。天井から水が滴りはじめたのでリッターさんにタオルを渡す。ガラス越しに外を見ると、雹によって叩き落された木の葉や小枝が雨のように降り注いでいる。こんな、まるで天の怒りを買ったかのような光景を目にするのは初めてだ。10分以上も続いただろうか。ようやく峠を越したので国道に戻ると、まだ溶けきらぬ氷の塊が川のように流入して、あちこちに大きな水溜りを作っていた。リッターさんは、それを上手にかわしながら、6時からのリハーサルへの遅れを取り戻すかのようにアクセルを踏む。

「いやー、こんなひどい雹(Hagel)は僕も初めてだったよ。え?皆リハに遅刻するんじゃないかって?いや、それはないだろう。僕がいつも一番遅いんだ。僕より遅れた団員が、「オレは今日リッターより遅かったぞ」って自慢する位さ。そうそう、以前、(ギュンター)バントの指揮でブルックナーの6番をやった時はさすがに焦ったな。TV中継されてたんだけど、大渋滞にはまっちゃって会場に着いたのが開演5分前さ。スタッフが待ち構えてたから玄関に車を乗り捨て、着替えて楽器を組み立てて何事もなかったかのように本番を吹いたよ。でも、今日は大丈夫。ちゃんと7分前には会場に着くから」。

|

| リッターさんのお陰で、リューベック音楽ホールでのリハーサルを聴くことができた |

過日(5/4)のエッシェンバッハのコンサートでの謎も解けた。「ハハ、僕はいつも自転車で駅まで行くのさ。そのまま電車に乗り、シュテファン・プラッツで降りて、また自転車に乗ってムジークハレに到着する。帰りはその逆。僕は行くのは一番遅いけど、帰るのは一番早いんだ(笑)」。

コンサート(ドホナーニ指揮、マルティヌーVn協奏曲:独奏ツィンマーマン、ベートーヴェン交響曲「英雄」)は、何れも素晴らしい演奏だった。ツィンマーマンは全身で音楽を感じながら、ヴァイオリンでまさにspielenしている感じ。リッターさんのフルートは楽しく朗らかな人柄のようにppからffまでキラキラと輝いていた。

|

|

|

| 2009年5月15日(金) |

| マラ10 |

ムジークハレで、NDRがマーラーの交響曲第10番をやるという(指揮:ミヒャエル・ギーレン)。マーラーを大の苦手とする僕も、ヘアマン先生がステージに乗るとなれば話は別だ。バスクラのレナーテ女史も活躍するに違いない。購入した座席は、以前味を占めたGalerie

Rechts という10.9ユーロ(約1400円)の席。「見えないけど聴こえるよ」とチケット売り場のお兄さんに言われた席である。壁に囲まれ、遠くから流れてくる音楽に耳を澄ます「独房」のような所を勝手に想像していたが、これが嬉しい誤算だった。確かに3階席の後方で、太い柱によって一部視界は遮られるものの、正面からオケの上半分位は良く見えるし、音も悪くない。前回は3列目の5番だったが、今回は更に良く見える2列目の1番を指定した。

|

| 僕の指定席。安い値段で一流の演奏が聴ける |

初めて聴くマーラーの10番は、演奏時間80分の大曲だが、第1楽章のみマーラーが完成させ、他の4楽章はマーラーが遺したスケッチやメモ等を元に、後世学者らによって復元されたものらしい。マーラーには疎い僕でも、マーラーが「第9の呪い」(ベートーヴェンやブルックナーが交響曲第9番を書いた後他界した)を恐れて、交響曲第8番「千人の交響曲」の後に書いた大曲を交響曲第9番とせず、「大地の歌」としたこと位は知っている。その後(安心して?)第9番を書き、その後第10番を未完のまま逝ってしまったのなら、「第9の呪い」は、またもや的中したことになる。

オケは100人規模の大編成で、クラリネット・セクションには5人が座っていた。NDRの団員は3人(首席のミュラーさん、ヘアマン先生、レナーテ女史)なので、その日トップとEsクラを吹いた2人は、ミュンヘンフィルとミュンヘンオペラから呼んだトラらしい。曲は長いヴィオラのユニゾンで始まった。ほとんど無調の世界である。その後の、形を留めない主題、モティーフの断片、突然の大音響、不協和音の連続は、とても僕の趣味ではないが、死を予感し、来し方を顧みながら、自分が最後の審判でどう裁かれるか恐れ戦いている、というような音楽で、美しい部分もないではない。第2楽章以降は、聴衆受けを狙った外面的な音楽のように聴こえた。全曲を通じてオケの上手さが光る。金管の強奏も決して耳障りにならず、どこまでも柔らかい音色を失わない。NDRは全団員が自分達の理想の響きを共有しているように感じる。ホルンの首席は女性(Claudia

Strenkert)だが、ハイトーンの多いこの長大な曲を一度も外すことなく独りで吹き切った(聴衆も拍手喝采!)。オケを上から見ているので、フルートが大ソロを吹いたあと、オーボエ奏者が自分のひざを手で叩いて称えているのも見える。クラリネットの出番も多かった。ヘアマン先生がベルアップで吹いた時は思わず苦笑したが、マーラーの指示だから仕方ない。レナーテさんのバスクラも、ハーモニーに溶け込みつつしっかり輪郭を響かせていた。

コンサートが終わって楽屋口の前を通りかかると、ちょうどヘアマン先生が楽器を抱えて出て来られた。車で来ているから家まで送ってあげると仰る。ありがたく助手席に座らせて頂いて、今日の演奏やマーラーの音楽について話した。これから先、マラ10を見聞きする度にこのコンサートのことを思い出すだろう。 |

|

|

2009年5月4日(月)

|

| リッターさんの謎 |

夕方、玄関のチャイムが鳴った。ドアを開けると、お隣のリッターさんが普段着姿で立っている。リッター(Wolfgang Ritter)さんは、噂によるとNDRの看板フルート奏者らしい。「NDRのチケットが1枚あるんだ。エッシェンバッハがピアノを弾くし、メンデルスゾーンの「イタリア」と「宗教改革」を振る。オケは見にくいけど音は良い席だ。良かったらあげるよ」と、流暢な英語で仰る。「ありがとうございます。そのコンサートはいつですか?」と聞くと、「実は今夜8時からなんだ。でも、フールスビュッテル駅を19:23の電車に乗れば間に合うよ」との答え。時計を見ると後30分しかない。ありがたくチケットを頂いて急いで準備し、電車に飛び乗った。ムジークハレに着いたのは開演5分前で、確かに間に合ったのだが「宗教改革」が始まって驚いた。何とあのリッターさんらしき人がフルートを吹いているではないか!あれから家を出て舞台に乗るなんてことができるだろうか?

「宗教改革」には第3楽章などにフルートの長く美しいソロがあり、柔らかくよく通るフルートの音色が聴衆を魅了していた。コンサートの終曲、「イタリア」も、勿論リッターさん?が吹いていた。

コンサートから帰る道すがら、今度リッターさんに会ったらチケットのお礼と共に、リッターさんが吹いていたので驚いたこと、フルートソロが素晴らしかったことを伝えよう、などと考えながらフールスビュッテルの駅に着いた。すると、目を疑うことに、僕の家の方からリッターさんが犬を散歩させながら歩いて来るではないか!「やあ、今コンサートの帰りかい?エッシェンバッハはまだ若々しいだろ?」。狐につままれるとはこのことだ。すると、さっきのフルート奏者は、リッターさんに似たもう一人の首席奏者だったに違いない。まっすぐ帰ってきた僕より早く家に着くわけがないし、ましてや燕尾服を着替えてから犬と散歩しているなんて到底ありえない。他人の演奏を褒めても仕方がないので、僕はさっきのシナリオを白紙に戻して、「これリッターさんちの犬ですか?可愛いですねー」、などと言ってお茶を濁してしまった。

後日、美知子さんから、NDRのもう一人の首席奏者はリッターさんに全然似ていないこと、ヘアマン先生に確認したら、やはりあの日はリッターさんが吹いていたことを教えて頂いた。リッターさんは忍者かも? |

|

|

| 2009年4月19日(日) |

| ヘアマン先生のコンサート |

|

| コンサートが行われたニコライ教会 |

クロスター・シュテルンという駅のそばにあるニコライ教会で、ヘアマン先生のクラリネットを中心とした小さなコンサートが開かれた。曲はドビュッシー「第1狂詩曲」と、ブラームスの「クラリネット三重奏曲イ短調」。ピアノは先生の奥様である美知子さんである。何しろ、これからクラリネットを習おうとする先生が、ソロを、しかも名曲2曲を吹くのだから、聞き逃すわけにはいかない。渡独のスケジュールは全てこのコンサートを聴けるように組んだくらいだ。

地理不案内ゆえ、18:00の開演時間に遅れてはならじと早めに家を出たお陰で、1時間も前にクロスター・シュテルン駅に着いてしまった。そこで、早めに夕飯を済ませようと駅のIMBISSでハンバーガーを頬張っていると、日本人の夫婦が入ってきた。男同士顔を見合わせて絶句した。何と彼は、ヤマハヨーロッパ本部のよく知る社員だったのだ。しかも奥さんの友人が美知子さんの親友で、これから同じ教会のコンサートに行くという。事実は小説よりも奇である。

コンサートは素晴らしいものだった。80人ほどで満員の客席も暖かい拍手を何時までも送っていた。ヘアマン先生の音は、ウィーン的にふくよかで温かく、ややコンパクトだが音の中身が詰まっている。それが教会の広い空間にこだまして、誰しも、良い音と感じる響きを創っていた。演奏する姿も男前でカッコいい。ドビュッシーでは、楽譜の詳細な指示を忠実に守りながら、どんなに細かい音でもないがしろにせず、実に丁寧に吹いていた。この曲は「10日の会」で苦労して吹いたばかりたから、まだほとんど憶えている。受け狙いのハッタリ演奏が多い中で、「端正なドビュッシー」とでも言うべきヘアマン先生の演奏だったが、きっと先生は律儀なご性格に違いない。

ブラームスでは一転、水を得た魚のように生き生きと演奏された。楽章が進むにつれて次第に先生の顔は上気し演奏も熱を帯びて、最後は壮大なクライマックスを築き上げた。第2楽章のしっとりと歌い上げたAdagioも絶品だった。さすがである。東京のレッスンでも音程の良さが強く印象に残ったが、今回も全曲を通じて音程は完璧だった。実に様々な指を添えて正確な音程を保っている。後で聞けば教会のピアノは441Hzというローピッチだったそうだから尚更びっくりである。1年の間にできるだけ習得しなければ。 |

|

|

| 2009年4月某日 |

| 市内散策(ラートハウス) |

|

| 右端の建物がアルスター・パヴィリオン |

ムジークハレからハンブルクのシンボル、ラートハウス(市庁舎)へ向います。途中、アルスター湖に突き出るような形をした大きなカフェがあり、多くの観光客がテラスでアイスクリームなどを食べていました。きっと有名な店に違いない、と店名を見ると、これが「アルスター・パヴィリオン」でした。ブラームス通ならピンと来るかも知れませんが、ブラームスの父ヤーコプは、ここの楽団でコントラバスを弾きながら一家の家計を支えていたのです。今でも専属の楽団があるのかどうか、いつか探ってみたいと思っています。

アルスター・パヴィリオンから回れ右をした所に、あのラートハウスは聳え立っていました。写真でしか見たことがなかった物が、いま現実に眼前にあるということに少しく感動を覚えました。「ほんとうに来ちゃったんだなー」。約110年前に完成したこの美しくも巨大な建物は、左右の幅もともかく、塔の先端が地上から112mもあるので、一枚の写真に全体を収めるのは中々困難です。中に入るとムジークハレ同様、石造りの重厚な内装に圧倒されますが、どうやら設計者は同一人物だったようです。朝から歩き詰めで俄然お腹が空いてきました。ラートハウスの地階には立派なレストランがあるのですが、ガラス越しに中を覗くと、昼時だというのにテーブルに人の姿が見えません。休みだろうか?と訝しく思いながらノブを押すとドアが開きました。そこに店員が通りかかったので「開いてますか?」と聞くと「もちろん!」との答え。ガランとした店内のテーブルに腰を降ろし、「ここは余程不味いのか?それとも高いのか?」などと思い巡らせていると、ウェートレスがメニューを持って来て言いました。「あなたは外で食べないの?」。「今日は暑いから中の方がいい」と答えると、「暑いですって?まあ、こんなに良いお天気なのに!」と呆れられてしまいました。後で中庭を見学に行くと、レストランのテラス席は満員でした。注文したヴィーナー・ーシュニッツェルが、安くてとても美味しかったことを申し添えておきます。

|

|

|

| ハンブルクのシンボル、ラートハウス。広場の一番後ろに下がっても入りきらない |

ガラガラのレストラン内部と美味しかったシュニッツェル |

|

|

|

| 2009年4月某日 |

| 市内散策(ムジークハレ改めライスハレ) |

|

| ムジークハレの堂々たる外観、毎晩のようにコンサートが行われている |

次に向ったのは、ブラームス生誕の地からほど近い、その名もブラームス広場に面したクラシックの殿堂、ムジークハレ。NDRの本拠地でもあります。昨年竣工100周年を迎えたこの堂々たるバロック建築の音楽ホールは、4年前に設立者の名前を冠してライスハレ(LAEISZHALLE)と改称されたのですが、ポスターや広告等には未だライスハレ(ムジークハレ)などと書いてあって、まだ市民には充分定着していないようです。

ロビーに入ると昼間ゆえ閑散としていましたが、石を主体とした内装はドイツ音楽の響きに相応しい重厚な造りです。掲示板に貼られたポスターを見ていると、翌日NDRのコンサートがあるようです。曲は(あのダンスプレリュードを書いた)ルトスラフスキーの「ノベレット」、モーツァルトのピアノ協奏曲変ロ長調K.456、それとドヴォルザークの「新世界」です。指揮者、ソリスト共に未知でしたが、ホール内部の見学を兼ねてチケットを買うことにしました。売り場のお兄さんにチケットがあるかどうか聞いたところ「見えないけど聴こえる席ならある」との答え。頭の周りを?マークが飛び交いましたが、10ユーロとのことなので、授業料と思い購入しました。この謎については何れじっくりお話します。 |

|

|

| 2009年4月某日 |

| 市内散策(ブラームス生誕の地) |

|

|

ビルの谷間に佇む記念碑。奥に見えるボロアパートがいかにもな感じだ

|

工事の粉塵を防ぐためと思しき白い覆いをめくってみると、、、

|

ハンブルクは寒いと聞いていたのですが、僕がこちらに来てからは連日ピーカンで、毎日25度を超えるような暑さです。これが長い冬を耐えたハンブルク市民にとっては待ち焦がれた太陽らしく、皆公園のベンチや芝生に寝っころがって直射日光を浴びています。お隣のトーマスさんに挨拶に行ったら、上半身裸のままベランダで日光浴をしていたのでびっくりしました。50歳で職業はグラフィックデザイナーだそうです。

僕も陽気に誘われてU1に乗り、初めてハンブルクの中心部に出掛けました。真っ先に向ったのは、Stephanplatzから程近い、ブラームスが生まれたSpeckstrasseです。日本にいた時から市街地図をマークしておいたので簡単に捜せるはずでしたが、どうしてもそのような名前の通りが見つかりません。何度も行きつ戻りつした挙句、とうとう廃墟のような一角に行き着きました。どうやらこの辺りは再開発地域らしく、真昼なのに人影はまばらで、ちょっと陰鬱で物騒な雰囲気です。そこに白い布で覆われた石碑のようなものを発見しました。「これに違いない。いやこれしかあり得ない」。不安と期待を込めてグイと覆いをめくってみると、果たしてそれは、ブラームス生誕の地を示す記念碑だったのです。改めて周囲を見渡すと、あの有名なブラームス一家が住んでいた共同住宅の写真とよく似た建物が立っています。ブラームス巡礼者のメッカとも思えるこの土地も、近い内に更地にされ大きなビルが立ち並ぶ事になるのでしょう。 |

|

|

| 2009年4月13日(月) |

| ハンブルクの住居 |

ヘアマン先生ご夫妻の紹介で借りた家は、ハンブルク空港から程近い住宅街のFarnstrasseという通り沿いにあります。広い玄関とバス・トイレの他に、8畳ほどの居間と食事もできる台所、それにベッドが二つ備わった寝室があります。隣の借家人と共用の芝生の庭も付いていて、家賃は月8万円弱。しかもこの中には、集中暖房費の他に電気代や水道代など一切が含まれてるので、日本の住宅事情を考えるとかなり恵まれていると思います。冬の寒さが厳しいためか、壁や扉は厚く、窓も二重ガラスなので、音出しは寝室でなら24時間OKと言われています。なお、左隣のお宅は、ヘアマン先生と同じく、北ドイツ放送響(NDR)のフルート首席奏者、ヴォルフガング・リッターさん。母屋に住んでいる大家のヤコブさんは、リッターさんのご親戚だそうです。この家からハンブルクの中心部までは、歩いて数分のフールス・ビュッテル駅からU1という地下鉄で20分ほど。6月からは、これを使って毎日語学学校に通学することになります。

|

|

|

|

| 結構高級な住宅街の中 |

通りから家の玄関を望む |

庭から撮った家。手前が寝室 |

近くには大きな公園が |

|

|

|

| 2009年4月12日(日) |

| いざハンブルクへ |

|

|

| SAS、しっかり飛んでくれよ! |

コペンからは小型機に乗り換え |

成田発11;40分、スカンジナビア航空(SAS)便に搭乗、約12時間掛けて無事デンマークはコペンハーゲンに到着。意外と簡単な手荷物検査と入国審査の後、ハンブルク行きの小型双発ジェット機に乗り換える。ここまで来ればもうハンブルクは目と鼻の先。1時間もしない内にハンブルク・フールスビュッテル空港に降り立った。ありがたいことにヘアマン先生ご夫妻がクルマで出迎えに来てくださった。ピアニストである奥様の美知子さんとは、何度かメールや電話で様々な相談をさせていただいた事はあったが全くの初対面。ヘアマン先生とはイシモリでのレッスン以来、1年半ぶりの再会である。右も左も分からないハンブルクで、先ずはお二人にお会いできた事が何よりも心強い。 |

|

|

| 2009年4月8日(水) |

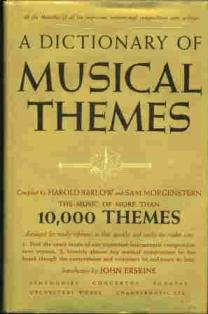

| つかえ解消に一冊 |

|

| 何年も使っていなかったのでシミ(BE)だらけ |

あ、この曲なんだっけ?メロディーは聴いたことあるのに曲名がどうしても出てこない、なんてことありますよね。そんな時どうします?人に歌って聴かせても分かってもらえない時なんか、却ってフラストレーションが溜まったりしませんか?今日僕にもそんなことがありました。FMから流れてきた弦カルのメロディーがとっても懐かしく、美しかったのですが、曲名が思い出せません。途中から聴いたのでアナウンスも流れずじまいで放送終了。メロディーだけが頭の中をぐるぐる回っていて、ストレスが最高潮に達した時、ハタと思い当たって本棚から引っ張り出して来たのが、この640ページもある辞書です。ここには全部で1万ものメロディーが収録されていて、音階さえ分かれば、例えば、ブラームス作曲、弦楽四重奏曲第3番、変ロ長調、第3楽章、第1主題というところまで楽譜付きで分かるようになっています。クラシックであればバロックから近代まで、室内楽から交響曲まで網羅されています。この辞書は戦後まもなく出版されたようですから、コンピューターもない時代に凄い人がいたものです。

この辞書で曲名を捜すには、まずメロディーをハ長調の音階、「移動ド」で歌ってみます。音の長さは関係ありません。「きらきら星」なら、ドドソソララソファファミミレレドです。次にそれをアルファベットの音名、CCGGAAGFFEEDDCにして索引をひきます。するとCCGGAAGの7音だけで、モーツァルトの変奏曲ハ長調K.285と判明します。そのような動きをするメロディーは他に存在しないからです。今日のメロディーはもう少し複雑で、GCDE♭FGA♭GE♭でした。勘のよい人ならこれだけで分かるのかも知れませんが、メンデルスゾーンの弦楽四重奏曲第1番、変ホ長調、作品12の第2楽章でした。お陰でやっと胸のつかえがおりましたが、きっと幾ら考えても出てこなかったことでしょう。

|

| これが問題のメロディーです。聴いた感じはシューベルトかな?と思いました |

なお、この辞書の索引だけを見ていても、とても興味が湧くメロディーがあります。ミ(E)の音が13回繰り返される曲(ベートーヴェン、ヴァルトシュタイン・ソナタ)。ソ(G)の音が12回繰り返される曲(やはりベートーヴェンの交響曲「運命」第3楽章と第7番2楽章)。でも上には上がいるものです。頭からシ(B)の音を15回繰り返す曲があります。しかも誰でも知っている有名なメロディーです。

作曲者はハチャトリアンとだけ言っておきます。

|

|

|

| 2009年4月5日(日) |

| 桜の頃 |

桜が咲いてまた誕生日がやって来る。誕生日は4月10日。春生まれたので春生(ハルオ)なのだが、生の字はしばしば男や雄や夫にされてしまう。本当の誕生日は4月9日らしいが、祖父が「縁起が悪い」と言って4月10日で役場に届けた。子供の頃聞いたこういう話は、何時までもよく憶えているものだ。

|

| 家の近くを流れる仙川沿いの桜は今が満開 |

去年の今頃は定年退職の準備で忙しかった。退職金、厚生年金、企業年金、健康保険、雇用保険、生命保険、持株会、社内預金、財形貯蓄等、諸々の手続きが余りに面倒臭かったので、「もう2度と定年退職したくないよ」などと冗談を飛ばしていた。会社には退職記念品というのがあって、輪島塗の金杯かクリスタルガラスの彫刻かを選ぶことになっていた。放っておいたら人事部の女性から督促の電話が来た。「どっちも要らない」と答えたら「そんな人はいません」との返事。女性を困らせたくないのでクリスタルを選んだが、やはり一度も飾ったことはない。定年退社式というのもあった。卒業式のように雛壇で記念撮影の後、各々在職中の思い出を語るのだという。誰が他人の思い出話に耳を傾けるだろう。うざったいので多忙を口実に欠席した。あの頃はリサイタルで頭が一杯だったし。

そして今年。一週間後にハンブルクに向け旅立つ。1年間語学留学しながら、NDRのクラリネット奏者ヴァルター・ヘアマン先生にドイツクラリネットを教えてもらうのだ。周囲は「すごい」「えらい」とか言って壮行会を開いてくれたり、お餞別を下さったりする(決して催促ではありませんよ!)。それはそれで大変ありがたいのだが、ちょっと面食らってもいる。昔からドイツ系の音楽とドイツクラリネットの音が好きだったので、やっと仕事から解放された現在、憧れのドイツに行ってドイツ語とドイツクラリネットを勉強したい。コンサートも聴きたい。観光もしたい。ただそれだけなのだ。もし僕がドイツ人で尺八と日本文化に興味を持ったら、日本に行って日本の先生に学びたいと思うのと一緒だ。日本にいても生活費は掛かる。円高の今こそチャンスではないか。桜はあっという間に散ってしまうのだ。何事につけ単純さが一番大切だと思うけれど、僕のこれからの経験や体験が、多少なりとも「なるほどね」と共感してくれる人の道しるべとなることを願っている。

|

|

|

| 2009年3月29日(日) |

| 過ぎたるは、、、 |

最近の電車はトラブルによるダイヤの乱れが恒常化していて、通勤時間帯ともなると列車の遅れを詫びる車内放送を繰り返し聞かされる事となる。もちろん鉄道会社側の原因で大幅に遅れたなら詫びて当然だが、どうも首を傾げざるを得ない放送も多い。先日千代田線で聞いたアナウンスはこうだ。「途中駅混雑のため当駅へ約1分遅れての到着となりました。お忙しいところ大変ご迷惑をお掛けしました事を深くお詫び申し上げます」。時間は午後2時頃で車内はがらがら。1分遅れたことで誰かが迷惑したとも思えない。しかも途中の駅が混雑したのは営団地下鉄のせいでもあるまい。言い訳ばかりで一向に責任を取らない政治家も困ったものだが、心底反省もしていないのに謝罪の言葉を繰り返すという企業姿勢もいかがなものか?何であれ、とりあえず謝っておけば無難だという本音が透けて見える。

|

| 大久保の喫茶店で見かけた素敵な看板。やっぱり一番下はロバだ |

また、小田急線の車内放送にはこんなのもあった。「本日はお陰をもちまして定刻通りの運行となっております。皆様のご協力に深く感謝申し上げます」。この放送にも実は感謝の気持ちなど毛頭含まれてはいないのだ。僕にはこんなふうに聞こえた。「今日は皆おりこうさんだったね。やれば出来るじゃん。だから明日もさっさと乗り降りするんだよ」。乗客をおだてて言う事を聞かせようとする、まるで子供扱いである。

そもそも、こうも安易に謝罪や感謝を口にしていいものだろうか?めったに言わないからこそ本気が相手に伝わるのだ。言葉の安売りは本来の意味を薄め、却って反感や誤解すら与えかねない。日本から一歩でも外に出たら、へらへら笑いながら詫びるというような態度が全く通用しない事を肝に銘じたい。

|

|

|

| 2009年3月23日(月) |

| 自由演奏会in 吉田 |

|

| 中央小学校体育館を埋めた180人の参加者たち |

自由演奏会のHPを見て、3月22日に静岡県榛原(はいばら)郡吉田町にある中央小学校体育館で自由演奏会が開かれることを知った。掛川に住んでいれば一も二もなく参加するのだが、東京からとなるとかなり遠い。さて、どうしたものかと思案していた時、高速道路の休日一律千円化でETCが品切れしているというニュースが思い出された。幸い僕のMINIはETC付きだし、しかも22日は日曜だ。往復2千円ならば行くっきゃない、と勇躍MINIに乗り込んで早朝東名を走った。だが、2時間以上掛けて吉田インターで降りる時に電光掲示板に映し出された料金は、ガーン!の4,550円。ニュースでやっていたのは、先行値下げした東京湾アクアラインのことで、東名は今週28日かららしい。こういうのを英語ではjump

to a wrong

conclusion (早とちり)と言うのだそうだが、くっそー、この恨みは次の選挙で晴らすしかないな。

|

| 堺先生による「翼を下さい」の振り付け指導。皆元気一杯で楽しそうだ |

体育館では既に堺先生の指揮でリハーサルが始まっていた。参加者は180人。今回は子供連れのお母さん方が目立った。また、管打楽器以外の参加者も結構いた(ピアニカ3人、リコーダー2人、ヴァイオリン2人)。遠くは奈良や岐阜から参加した人もいたそうだ。コンサートの途中、堺先生による恒例の参加者アンケートがあり、「この中で40年以上楽器をやっている人?」と聞かれた。挙手しのは僕一人で、皆からオー!という歓声とともに拍手をもらってしまった。好奇(と尊敬?)の視線を一身に浴びて恥ずかしかったので、これからはもう手を挙げるのをやめる。

なお、来月26日には、静岡県磐田市豊田町で5回目の自由演奏会が開催され、チャイコ「1812年」をやるという。大砲用にバスドラムを既に10台確保したそうだが、マイ・バスドラム持参大歓迎とのこと。

久し振りに堺先生やHd楽器のMt社長にも会えたので行ってよかった。

|

|

|

| 2009年3月16日(月) |

| ドックでGO! |

|

演奏会から一夜明けた今日は朝から人間ドックだった。昨日の打ち上げは夕方からだったので、会場となった「シェ松尾」の美味しい料理は堪能できたが、夜9時以降は飲まず食わずである。東京で人間ドックを受けるのは7年ぶりだが、掛川に比べると流れ作業のように効率的で、2時間足らずで全検査を終えることができた。早々に背広姿で病院を飛び出していった人も何人かいたから、やはり東京は忙しい人が多いということか。

毎年のドック受診データーを辿っていると理由がよく解らないものもある。例えば身長は毎年僅かながら確実に低くなっていて、今年は株価のように過去最低だ。社会人になった頃から比べると3cm以上もチビになった。視力もよく解らない。今年は右が1.0、左は何と1.5だというが、何で目の前の楽譜の音符が年毎に見えづらくなるんだろう。視力検査は近視専用なのだろうか?

|

ケーキセットは750円だが、ケーキは240円~430円

の中から選べる.。注文したのは350円の「ハーモニー」 |

午後からはいよいよ医師との面談による検査結果の説明である。この時ほど緊張することはない。思わず医師の唇を見つめる。結果はオールセーフ。やったー!と心の中で快哉を叫ぶ。ところが、説明中の医師が血液検査のある項目で、ん?とボールペンを止めた。「これは筋肉の緊張を示す数値です。異常に高いのですが、最近何か緊張を伴う事を経験されましたか?」と聞く。「はあ、まあ、昨日演奏会があってクラリネットを吹きましたけど」と言うと、医師はカルテに「クラリネット演奏」と書き込んだ。多分、舞台設営の肉体労働だろう。

天気も良いし、このまま家に帰るものもったいなかったので、祖師谷駅前にある昭和4年創業の老舗洋菓子店「ニシキヤ」へ入り、ケーキセットで快気祝い?をした。実は人間ドックに先立って、姑息にも好きな甘味を極力控えていたのである。

お医者様から「健康」のお墨付きももらえたし、これでハンブルクへ行くハードルをまた一つ越えた。

|

|

|

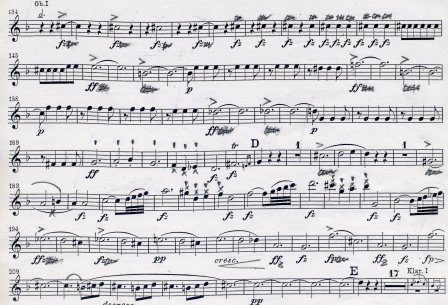

| 2009年3月15日(日) |

| アマオケは楽し |

赤ハリ管の第2回定演が終わった。「エグモント」と「未完成」はかなりよい演奏で、アンケートでも好評だったが、メインのブラームス「交響曲第2番」では、後半相当盛り上がったとはいえ、随所でイベントオケ的な赤ハリ管の弱点を露呈したのも事実だ。前2曲に比べ曲が格段に輻輳している上に、各パートに高い演奏技術が求められる分、もっともっと練習時間が必要だったのだ。正団員よりトラの方がずっと多いという現状からの脱却と、どう必要な合奏時間を確保していけるかが今後の大きな課題だろう。

そんな中で、ほぼ正団員で固めた木管群はよく健闘した。第3楽章のオーボエソロの音も表情も良かったし、音量豊かなファゴットとは終始気持ちよく音色が溶け合った。第4楽章冒頭のクラのどソロも2ndの素晴らしいアシストを得てバッチリ決まった(と思う)。演奏会後の打ち上げで、各パートのメンバーと初めて親しく会話する機会を得たが、これが発見と驚きの連続だった。ファゴット君は、ホルツのメンバーを沢山知っていて、近々Ykさん、Tk君、St夫妻達と浦安でグランパ(13管)をやるそうだ。オーボエ君は、やはりホルツのOmさんとは10年来の、タイラコ(小平)・アンサンブルの仲間であった。オーボエさんは、拙宅の目と鼻の先にあるS大レストロ・アルモニコの団員だった。トロンボーンさんは、2002年NKホールで開催された第1回自由演奏会のバスクラ参加者で、現在はこだわりのドイツ管(レッチェ)を吹いている。また、トロンボーン君は、なぜか畑違いの僕のHPを観ている、という具合だ。こういった得がたい出逢いがあるから幾つになってもアマオケはやめられませんなー。

|

| ベーレンライター版への移行によって加えられた変更・修正の数々(クラ2ndパート譜) |

中でも、今回棒を振ってくださった清水宏之先生からは多くの教示を戴いた。今回「未完成」は、先生の強い意向でベーレンライター版を使用したが、従来の版との違いを団員に解りやすく説明してくださった。要約すると、“埋もれていた「未完成」を世に出したのはブラームスの偉大な功績だが、ブラームスは出版に際して、和声的におかしいと思った所や強弱記号などを自分なりの解釈で訂正してしまった。ところがシューベルトはブラームスより古い時代の作曲家にもかかわらず、その美意識は、はるかに先進的だったので、これらの訂正はいわば、「小さな親切大きなお世話」だった。だから「未完成」は自筆譜に忠実なベーレンライター版を使用するべきだ”というわけである。確かにベーレンライター版で演奏すると、和声的に解決されず不安定な部分が増して、曲がより神秘的かつ劇的に感じられる。“「シューベルト協会」の人に言うと嫌がられるけど、この頃にはもう、シューベルトの脳には梅の毒が回っていたんじゃないかと思う”とまで仰る。なるほど、そういうことだったのか。今までこの曲を病的にまで陰鬱で理解不能と毛嫌いしてきた僕も、お陰さまでちょっとだけその価値と魅力を理解できるようになった。

なお、先生は、かつてN響の三島(勝輔)さんや浜中(浩一)さんに就いてクラリネットを勉強されたそうなのだ。その後渡米してド・ペイエやシフリンにも師事されたが、23歳でクラリネットをきっぱりやめ、指揮者の道を目指されたそうだ。その後、国際的な指揮者コンクールで何度も上位入賞を果たし、現在多くのプロやアマの演奏団体を指揮されているが、クラリネット(ビュッフェのS1)だけは今でも大事に仕舞ってあるという。先生は「ブラームスの作品や、シューベルトのオクテット、岩の上(の羊飼い)などの音色は絶対フランス管では出せません」と仰った。先生は日大オケも指導されていて、練習場は何と我が祖師谷にある日大商学部だという。もし祖師谷商店街でばったり会ったら、もっと話を聞いてみたい。

さて、これにて暫らく国内での演奏は打ち止めとしよう。 |

|

|

| 2009年3月9日(月) |

| BF |

|

美人である。クラ吹きに美人はいない、などと言ったのは誰だ?(オレか、ごめん)。彼女の名前は、Bettina Faiss(ベッチーナ・ファイス)。バイエルン放送交響楽団のクラリネット奏者だ。彼女と同級生だったノルトハウゼンの消息筋(分かるよね!)の話によると、ツェレツケ教授に造ってもらった彼女のマウスピースが余りに素晴らしいので、噂を伝え聞いたViottoさんが頼み込んでそれをコピーさせてもらい、例によって彼女の頭文字、BFの名前で売り出したところ、これが今ドイツで大人気らしいのだ。N1やG3から乗り換えている人も多いというから、僕も無関心ではいられない。早速Viottoさんにメールを書いて何本か送ってもらおうかと思ったが、考えてみればあと1ヶ月でハンブルクへ行くのだ。向こうで思う存分試してみよう。 |

| Bettina Feiss |

|

|

| 2009年3月4日(水) |

| エーラーさんの業績 |

|

| 4500円+消費税。まだイシモリに置いてあるはず |

昨年2008年は、エーラー式クラリネットの開発者、オスカール・エーラーの没後150周年だったので、彼の生まれ故郷、マルクノイキルヘンに近いアンナベルクで祭典が営まれるとともに、彼の生涯や業績を総括した本が記念出版された。A4版、152ページに及ぶドイツ語の本なので、やっと初級A-2を終えた程度の僕の語学力では全く歯が立たないが、エーラー自身が製作した管楽器の写真が沢山載っているので、見ているだけでも楽しい。エーラーがベルリン市内に工房を開設したのは1887年。最初からエーラー式を造っていたわけではないが、1910年頃の楽器にはエーラー・システムが備わっていて、GESETZLICH

GESCHUTZT(法的に保護されている)と刻印されているから、きっとこの前後に特許を取得したのだろう。(→1905年8月23日実用新案登録と判明)

エーラーが製作したクラリネットの仕上げの良さと、デザインやプロポーションの美しさは、写真からも十分に伝わってくる。特に表紙にも使われている1920年製のB管は実に繊細で、まるで国宝級の美しさだ。レジスターキイのカップがインラインなのが泣かせる!

キイの形状等を仔細に観察しても、現在のものと何ら変わるところがないので、一体この100年の間に何が進歩したのだろう?という思いにとらわれてしまう。

驚いたのは、エーラーがクラリネット属だけではなく、フルート、オーボエ、ファゴットばかりか、サクソフォンやオーボエ・ダモーレ、果てはコントラバス・ファゴットまで造っていたこと。それらの写真まで掲載されているから紛れもない事実だろうが、何人かの弟子がいたにしても、一つの工房でそんなに色々な種類の楽器を造れるものなのだろうか?

なお、巻末には現在一般に公開されているエーラー製作の木管楽器リストが掲載されている。全23本の内、何と半数以上の13本が、先年亡くなられた英国エジンバラのシャックルトン卿のコレクションなのだ。もちろん合法的に入手されたものだろうが、何れこれらの楽器がオークションに掛けられてドイツ人が高値で落札し、「金は払わん。エーラーはドイツのものだ!」などと返還を要求すれば面白いのに。 |

|

|

| 2009年2月8日(日) |

| Shameful ! |

| 寒風吹きすさぶ中、友人夫妻が出演するアマオケの演奏会に行った。目当ての一つは、あるプロ奏者が吹くモーツァルトのクラコンだったが、これが案の定ひどかった。楽譜にかじりつくように演奏していたが、音は出なかったり、飛び出したり、走ったり、遅れたり、指も舌ももつれていて、モーツァルトの音楽の愉悦など微塵も聴き取れなかった。今どき市販の楽譜通りに吹いているだけで全く勉強も足りない。この人、武士の情で名前は伏せるが、ある在京オケの首席を25年も務めた有名奏者である。案の定と書いたのは、この人、自分の名前を冠したクラリネット五重奏団を組織しているのだ。かつて、シュタートラー、ベールマン、ミュールフェルトはおろか、ゴイザー、ウラッハ、プリンツ、ライスターに至るまで、かように厚顔な所業に及んだクラ奏者がいただろうか?自己顕示は音楽家にとって大事な資質の一つだが、名演奏家は同時に自省心と謙虚さを兼ね備えているものである。この一年、多くの邦人クラリネット奏者を聴いてきたが、さすが!と感銘を受けたのは磯部(周平)さんと三界(秀実)さんだけだった。お金を戴いて演奏を聴かせる以上、過去に築いた地位や名声にすがるだけでなく、幾つになってもひたむきに研鑽を積んで欲しいものである。 |

|

|

| 2009年2月3日(火) |

| ビータ気分 |

|

| 駅から程近いYM浜松ホールは最上階 |

昨年のリサイタルに浜松からお越し下さったItさんのお誘いに乗り、YM浜松ホールで開催された西音会というコンサートに出演させて頂いた。西音会は、西遠女子学園という浜松のお嬢様学校から音大等へ進学した卒業生の同窓会らしく、僕以外は皆さん、国立音大や桐朋学園を出たプロの方々である。この日ばかりは僕もいっぱしの演奏家のような楽隊用語で言うところのビータ(=旅=演奏旅行)気分を味わった。

タキシードやブラウス、蝶ネク、カフス、黒革靴等を詰め込んだキャリーバッグを引っ張りながら、ダブルケースを小脇に抱え、東京駅から東海道新幹線に乗り、浜松を目指す。浜松駅で下車し、歩いて3分の会場へ直行。8階のホールでは既にゲネプロが始まっていた。着替えてリハ開始。音響を確かめ、立ち位置を決め、リードを選ぶ。そして昼食。

全てはItさん達が滞りなく進めてくれるので、演奏に集中していられる。いよいよ開場。80人位という読みが大きく外れ、120人ものお客様が来場。補助椅子を出すほどの盛況ぶりに益々緊張が高まる。出番を待つ間、様々な雑念が頭をよぎる。リードが厚過ぎないだろうか?やっぱり紐にしようか?あのやっかいな部分は上手く吹けるだろうか?

|

| 会場はハイソな雰囲気。シューマン「幻想小曲集」と「3つのロマンス」より第2曲を演奏 |

いよいよ出番だ。あれだけ練習したんだから上手くいくに決まっている、と自分に言い聞かせステージに上がる。あとは無心。幸い大きなミスもなく、会場からも温かい拍手を頂いて無事演奏終了。楽屋へ下がり、ピアノのAsさんとも、今迄で一番良かったね、と喜び合う。コンサートの最後には会場と一緒になって「涙そうそう」を合唱奏。コンサートは成功裡に幕を閉じた。

かつての浜松勤務中に知り合った旧友が5人も聴きに来てくれたので、近くのホテルのロビーでお茶。昔話に花が咲き、あっという間に2時間が経過した。僕は、18時からの打ち上げへと移動。関係者と乾杯の後、歓談しながら一日の緊張がほぐれていくのが実に心地よかった。いいなー、こんな生活。すぐには現実に戻りたくなかった俄か演奏家は、急遽浜松に一泊して余韻に浸ることにしたのだった。

|

|

|

| 2009年1月25日(日) |

| 祝賀会 |

|

| 岩倉誠一先生を囲むゼミ第3期生の元ワルガキども |

大学時代の恩師岩倉誠一先生が、瑞宝中綬賞を授かったということで、岩倉ゼミのOB約120名が椿山荘に集まって祝賀会が催された。その賞がどれくらい有難いものなのかは結局解らず仕舞いだったが、先生は今年傘寿(八十歳)を迎えられ、しかも奥様とは金婚式(五十周年)とのことなので、目出度いことこの上ない。

未だ矍鑠たる先生は、現在、奥様との出逢いの地である軽井沢に生活を移しておられるが、体力維持のために毎週アエロ(エアロでしょ)ビクスに通っているとのこと。ご挨拶の中で、「卒論にジャズだの音楽だの書いてきた奴もいたが、今になってみれば、そいつからリズム感を養う方法を教えてもらえばよかった」とおっしゃった。ひょっとしてそれは僕のことかも知れない。何しろゼミの名前は「マスコミュニケーション発達史」だったのだが、僕が提出した論文のタイトルは「アメリカ音楽の歴史」だったのだ。それでも「可」をくれた人情味溢れる優しい先生なのである。

|

| 仲睦まじい岩倉先生ご夫妻 |

我々岩倉ゼミ第3期からは5名が参加したが、全員昨年還暦を迎えた。一人はそのまま会社勤め、一人は流行作家、一人は制作会社社長、もう一人は経営コンサルタントとして活躍している。祝賀会がお開きになった後、ホテルの喫茶コーナーで、コーヒーやワインを飲みながら昔話に花が咲いた。若気の至りというか、現在の社会的地位?を保つためには、お互い内緒にしておかなければならない秘密も多い。皆、多少髪が白く、薄くはなっているものの、喋り方や物の考え方は40年近く前のままだ。持つべきものは旧友である。 |

|

|

| 2009年1月16日(金) |

| ヴェンツェルさんの仕掛け |

|

| これ、いいぜ! |

|

Kuckmeyer?の

マッピにはなぜか

PlayEasyと彫ってある |

|

Wenzelさんはとてもオープンでフレンドリー

Sieで話しかけたら「おれ達は仲間(Kollege)

じゃないか、Duで呼んでよ」と言ってくれた

|

今度はベルリン・フィル八重奏団の一員として来日中のヴェンツェル・フックス氏によるマスター・クラスが、イシモリ管楽器で開催され聴講した。地下ホールは超満員で、最前列には吹奏楽部員と思しき女子中学生達が陣取っている。ファゴットのベンツェ・ボガーニ氏(ミュンヘン・フィルらしい)や、ホルンのラデク・バボラク

氏も遊びに来ていた。ヴェンツェル氏のちょっとしたアドヴァイスで、見る見る受講生の演奏が説得力を増し、生き生きと変貌していくのには何時もながら感心させられる。一番強調していたのは息の支えだ。「お腹でしっかり息を支えていれば、上体の力が抜けて、指や舌が自由に動くようになる。腹筋を鍛えるには最低音のミから一番上のソまで半音階を、一音一音タンギングなしで発音しながら上がったり下がったりする練習が良い」。早速家へ帰ってやってみたが、途端に腹筋が痛くなってきた。これを毎日続けられればダイエットにも効果がありそうだ。

クリニック終了後のミニコンサートで、氏はブラームス(第1番)とプーランクのソナタを吹いたが、何とそのリードはプラスチック製だった。それはプラスチック・リード界をリード?するカナダ製のレジェールに、グラーツに住むクックマイヤーという職人が手を加えたものとか。氏はこれが大層お気に入りで、オペラシティーの本番でもこれを使用したらしい。マウスピースはというと、意外にもヴィルシャーではなく、これもクックマイヤー製。「僕のバーンに削ってもらった」そうだ。フェイシングが長く開きが狭いウィーン・タイプの仕掛けのためか、僕には高音域を上手く鳴らせなかった。楽器本体も最近替えたそうで、現在使用しているのは2000年製作のH・ヴリツァー。昨年まで使っていたはずのバックンのタルやベルは、もはや影も形もない。弘法は筆を選ばすということか、聞く度に違っている。だが、出てくる音はピアニッシモからフォルテッシモまで、あくまで温かく柔らかい「ヴェンツェルの音」なのだ。だが、正直言って絶対以前の方が音がよかった。プラスチックは所詮最上のリードを超えることはできない。だから今度会った時、「プラリード?ああ、あんなのとっくにやめたよ」と言ってくれることを願っている。 |

|

|

| 2009年1月11日(日) |

| 定説を疑え |

赤いハリネズミ管弦楽団の定期演奏会プログラムに、ブラームスの交響曲第二番の曲目解説を依頼されたので、年末年始はブラームスに関する音楽書を読み漁った。知らない事だらけで今更ながら自分の不明を恥じたが、ブラームスの生涯と作品については、門馬直美という高名な音楽評論家があらかた書き尽くしていて、多くの本はその焼き直しのように思えた。門馬氏の経歴については、1924年東京生まれ、東京大学理学部卒業、洗足学園大学音楽学部名誉教授、2001年逝去、位のことしか解らないが、僕が高校生の頃、東大文学部で美学・美術史楽科の教授をされていたように記憶している。何を隠そう一度はそこを目指したこともあったのだ。当時、クラシック好きの若者にとって、門馬直美、藁科雅美、大宮真琴、大木正興氏等が担当したレコード解説、NHKラジオ放送、教育TV番組は、貴重な情報源だった。「レコ芸」と聞いて特別な感慨を抱くのは団塊の世代と言って間違いあるまい。

さて、ブラームスに関する初の本格的日本語解説書を物した門馬氏にしたところで、かつてドイツで書かれた様々なブラームスの伝記本等を参考にした事は自明である。中には既に日本語訳されていた資料もあったろう。だが、もしその元ネタが間違っていたら?と考えるとちょっと恐ろしい。活字化されたものが検証されることなく引用を繰り返される内に信憑性を得て定説になってしまう。ありがちなことだ。実は今回、文庫本でよく売れているというブラームスの本の中にとんでもない間違いを見つけた。ちょっと長くなるがその部分を引用しよう。

「ペルチャハで書き始めた『ヴァイオリン協奏曲二長調』は、姉妹作品『第二交響曲』ほど短期間では完成されなかった。ベートーヴェンの『第九交響曲二短調』を意識して『第一交響曲二短調』を作曲したように、この作品でも先輩の『ヴァイオリン協奏曲二長調』を意識せずにはいられなかったからである」

この文意からすると、ブラームスはベートーヴェンが書いた同種の作品を意識する余り、調性まで踏襲したことになっているが、ご存知の通り、ブラームスの第一交響曲はハ短調なので、この論理の根拠は全くもってハタンしているのである。一体1986年の刊行以来、どれだけ多くの人がこの文章を鵜呑みにしてきたことだろう。「ブラームスはベートーヴェンに卑屈なまでのコンプレックスを抱いていた」という定説を、この本は形成・助長してこなかっただろうか?

余談だが、先日ある音楽家のブログに、ミュールフェルトとブラームスとの出逢いについて、僕の文章がそっくり何十行もコピペしてあるのを発見。そこはまさに1891年に二人が知り合ったという定説を否定する部分だったので、定説を覆すためには黙認しようとも思ったが、逆に僕が真似たと思われるのも心外なので、削除するか引用元を明記するようメールを送ったところ、本人から謝罪のメールと共に件の記事は削除された。数多ある定説への検証を怠ってはならないと自戒した年の始めであった。

|

|

|