| 2010年12月28日(火) |

| 新A管 |

|

新B管(ライトナー&クラウス)とペアになるA管を探していたのだが、先日思わぬ経緯で良い楽器を手に入れることができた。新A管はあろうことか今までと同じYAMAHAのカスタムエーラーYCL-847である。ウィーンに在住のホルツ会員Gkさんがドイツのプロ奏者から頼まれ、イシモリに販売委託したYAMAHAのA/Bセットは、過日アルンドスのオシッヒ社長がSchatz(宝物)と呼んだ、まごうことなき1985年発売当時のマークⅠである。

|

| カップ上面の鎬のカーブが美しいYCL-845マークⅠ |

現行マークⅡとの違いはキイの形状。マークⅠのキイはヤスリ掛けのハンドメイドで実に美しい。その上、全てのタンポ皿(カップ)には鎬(しのぎ)が施されている。フルートの高級品の証でもあるこの造形は、手間とコストの関係でドイツ管メーカーから姿を消して久しいが、このハンドメイドキイが音色や響きに影響を与えないとは言い切れないだろう。

僕が使用してきたA管もマークⅠだったから、大した期待もせずにウィーン渡来のマークⅠを試奏したのだが、柔らかく上品な音色や音程のくせなどはそのままながら、なぜかやたら良く鳴るのだ。中低音ではビンビンと指先に振動が伝わってくる。気に入っていたA管に、欲を言えばもう少し音のプロジェクション(遠達性)が欲しいと思っていた僕には理想的な楽器と思われた。試奏のためイシモリに足を運ぶこと3回。部屋や仕掛けを変えても印象は変わらなかったので、オーバーホール時期を迎えていた僕のA/Bセットを下取りに出して入手した。

仔細に観察すると、それなりの使用感はあるものの、調節ネジの傷みやキイのガタ等も殆どなく、大事に扱われていたことが分かる。最低音補正キイが間違って触れてしまわないように、少し遠目に曲げられているのも共感できる。ヴェンツェル・フックスはこのキイにコルクを噛ませて動かないようにしている程だ。

一つ困っているのはタンポである。オリジナルは牛革製だが、新A管は前オーナーによって全てが白い厚手の樹脂製に替えられている。それが時としてトーンホールにくっつくのだ。対策としてパウダーペーパーを常備するようにしているが、湿度が低いヨーロッパでは問題にならないのだろうか。何れオリジナルに戻したい。

|

|

|

| 2010年12月13日(月) |

| 兎の意地 |

またまた懲りずに彫ってしまいました年賀状の版画。来年は卯(ウサギ)年ですが、有名な「鳥獣戯画」では蛙に投げられっぱなしです。やられてもなぜか意味不明な笑顔を振りまくウサギさんは世間の笑い物になっています。せめて来年くらいは意地を見せて、エイヤ!っと蛙をやっつけてもらいたいものですね。

えっ?蛙のお腹の模様が中国の五星紅旗に見えるって?そ、それは気のせいでしょう。

|

|

|

| 2010年11月27日(土) |

| 高校同期会 |

|

都立新宿高校第19回生の同期会があり、44年ぶりに何人かの懐かしい同期生と再開を果たした。髪が白くなったり薄くなったりした以外は、話しぶりも体型も昔のままだ。我々の代は、開通したばかりの新幹線に乗って山口県の萩や尾道に修学旅行に行ったことと、東京オリンピックの予行演習で、プラカードを掲げて入場行進したことが自慢の種だ。新宿駅南口に京王百貨店がオープンしたのもその頃である。

|

| マイクを手にする石川先生。何時までもお元気で |

当時の校舎は90年前の旧府立六中時代からのおんぼろで、「伝統はあるが電灯がない」と揶揄されていた。校庭には日露戦争で活躍した戦艦三笠の鐘が埋められていると言われていたが誰も見たことはない。グラウンドは2つあったが、生徒達は隣接する新宿御苑を、「第3グラウンド」と呼んで弁当などを食べに潜り込んでいだ。学校周辺は戦後のどや街で、お世辞にも良い環境とは言えなかった。間違ってサッカーボールを蹴り込み取りに行くと、晒しを巻いた怖いお兄さんが出てきた。当時は一浪をひとなみと読む程の受験地獄。鉛色の高校生活の中で唯一、オーケストラ(SPO)活動だけが心の糧だった。

同期会は5年に一度開かれていたが、この5年間に3人の同期生が他界したとの報告があった。内2人は同級生だったのでショックだ。皆還暦を過ぎて余裕が出来たので、今後は3年毎に開催するらしい。ご臨席頂いた先生方も概ね80歳を超えていらっしゃるが、幸いまだ矍鑠とされておられる。今年93歳になられた理科の石川太郎先生がご挨拶された。「自衛隊を暴力装置と呼んだ政治家がいたが、全く軍隊とはそう言う所だ。自分は兵隊の頃、銃の手入れが悪いと上官に難癖を付けられ、上半身裸にされて馬のムチで叩かれた。天皇陛下から下賜された銃を粗末にするような奴は馬以下だというわけだ。傷口の血が固まらず衣服にこびり着いて何時までも疼いた。自分は部下を持つようになってから一度たりとも部下を殴ったことはなかった。戦争に負けて復員船で本土に戻る時、本来占領軍に引き渡すべき食糧を密かに本土に持ち帰った。そんな軍人は一人もいなかったと感謝された。部下には箝口令を引いたが、もし発覚したらB級戦犯として処刑されただろう。今こうして生きていられる事こそが幸せである。また3年後に合いましょう」。六中健児の反骨精神は、このような素晴らしい先生方によって育まれてきたのだろう。

|

|

|

| 2010年11月20日(土) |

| NS-1000Mのリペア |

|

| 丁寧に修理してくれた吉田さん |

長い間部屋の隅に放置してあったNS-1000Mを久々に鳴らしてみようと信号を入れると、左のスコーカーからガリガリと雑音が出た。ユニット全体のバランスも崩れているようだ。無理もない。もう10年以上もまともに鳴らしていなかったのだ。多分ネットワークかボイスコイルが腐食したのだろう。

ヤマハに入社して間もなく、この漆黒の3ウェイモニタースピーカーが華々しくオーディオ界にデビューした。ツイーターとスコーカーには、世界初の真空蒸着されたドーム型ベリリウム振動板が使用され、その透明でリアルな響きは比類無いと高く評された。当時かなり背伸びをして買った名器NS-1000Mをこのままお釈迦にするのは忍びない。インターネットで知った長野県の北佐久郡御代田にある吉田スピーカーリペアサービスという工房に修理を依頼。スピーカー1本が31Kgもあるため東京から引越便を手配して送付した。1週間程して修理完了の知らせが届いたので、紅葉見物かたがたMINIを駆って工房まで引き取りに行った。

別荘地のような高原の一角に小さな工房はあった。床には全国から送られて来たスピーカーが所狭しと並んでいる。オーナーの吉田さんは省エネ機械の設計者だったが、趣味が高じてスピーカーのリペアを始め、今ではこちらが本業になってしまったと笑う。

|

| JBL、フォーカル、MBクオート、モレル等と並んだ1000M。この中では格が違う |

「全ユニットを分解修理しました。アッテネーターの接触不良と高域ユニットの歪みが認められましたが、全体としてはかなり程度が良い方です」とのこと。背面のケーブル接続端子も金メッキ製のネジ止め式に交換してあった。その場で弦楽四重奏曲のCDを再生してくれたが、まるで目前で演奏しているかのような生々しい臨場感があった。吉田さんのお話では、オーディオブームに沸いた団塊の世代を中心に年々修理依頼が増えていて、品番としては同じNS-1000Mやダイヤトーン、JBL等が多いとのこと。過日は1本100Kgもある大理石製のスピーカーを持ち込んで来た人もいたそうだ。全国的にもオーディオ修理専門の工房が増えているらしいが、2年前、現在メインで聴いているタンノイのアーデン38cm同軸ユニットのウレタンエッジ交換を依頼した山形のオーディオラボ・オガワはその中でも最大手なのだとか。石和に安住の地を見つけたNS-1000M。蘇ったNS(ナチュラルサウンド)を聴くのが楽しみだ。 |

|

|

| 2010年11月8日(月) |

| シュミードル氏を囲んで |

|

ホルツの新入会員Kmさんが、ウィーンフィルの元首席クラリネット奏者ペーター・シュミードル氏が所有していたハンマーシュミットのA管を譲り受けた。品番は330。氏がスペアとして保管している2セットの内の1本で、通算50時間程しか吹いていないほぼ新品だそうである。「手放すのは寂しい気もするけど、もう僕にはそんなに沢山のクラリネットは要らないんだよ」と、今年ウィーンフィルを勇退したS氏は仰る。

プリンツの音に憧れ、ハンマーシュミットのB管を購入して今春ホルツの会に入会したKmさんは、この日、都内某所でS氏から直々にミニレッスンを受け、マウスピース2個やリード1箱まで付けてもらって大喜び。折からの円高効果も手伝って、新品の半額程度で購入できたそうだから羨ましい限りである。 「引渡し式」の後、近くの中華料理店でホルツ会員ほか6人が氏を囲む。来年1月に古希を迎えるというS氏は、気さくで元気一杯の好々爺である。「昨日は皇后陛下(美智子さま)と共演したけどピアノがとっても上手だった」、「明日は横浜でモーツァルトとブラームスのクラ五を演奏するんだ」といった具合。

乾杯の後、願ってもないチャンスにあちこちから質問が飛ぶ。

|

| 無事引渡し式を終えて記念撮影に収まるシュミードル氏とKmさん |

ホルツKn代表、「最近ウィーンの〇〇という楽器の評判が良いようですが、吹いたことありますか?」

S氏、「うん。仕上げや音程は素晴らしい楽器だ。だけどハンマーシュミットの音色はストラディバリウスやアマティのように掛け替えのないものなのさ」

Kn、「バーンスタインが晩年ウィーンフィルを振り、録音・録画も沢山残しましたが、どんな指揮者でしたか?」

S氏、「すごく音楽と情熱を感じた。毎晩団員と夜中まで飲んでいて、翌日のリハでは毎回死んでたよ(笑)。でも一旦指揮棒を持つと人が変わったように活き活するんだ。ある日ブラームスの交響曲第3番第2楽章で、彼は目を瞑り、手をゆるやかに前後に動かすだけでどこで入って良いのか解らなかった。だから僕は隣の2nd奏者の膝を小突いて、エイヤっと一緒に入ったのさ」。

同じくハンマーシュミット吹きのMwさん。先日所属するアマオケで、マーラー交響曲第1番「巨人」ハンブルク稿版(花の章付き)の演奏会を大成功させた。彼女がドイツで購入したという、「グスタフ・マーラー時代の楽器と演奏家」という本の中にシュミードルとう名前を見つけた、とS氏に示す。

S氏、「ああ、これは僕のお祖父さん。シュミードル家は代々ウィーンフィルでクラリネットを吹いてきたんだ」

Mw、「使用楽器がBerthold(ベアトルト)となっています」

S氏、「ベアトルトの技術がコクタンに引き継がれ、更にハンマーシュミットに受け継がれて来たんだよ」

Mw、「あのー、本にはマーラーがウィーンフィルのクラ奏者を一人クビにしたと書いてありますが、、、」

S氏、「ハハ、それは家のお祖父さんじゃないよ。マーラーとは時期がオーバーラップしてないから(笑)」

全員ホッと胸を撫で下ろす。僕は例のプラスチックリードについて質問。

Gm、「ヴェンツェルやオッテンザマー父子がプラスチックリードを使用していることをどう思いますか?」

S氏、「僕も使っているよ。温度や湿度の影響を受けないからとても良い。20年もすれば世界中の殆どの奏者が使うようになるだろうね」

Gm、「僕が試したプラスチックリードは1週間でヘタってしまいました」

S氏、「そんなことはないだろう。僕はもう1年も同じプラスチックリードを使っている。カナダのレジェールの4・1/4だ。昔自宅には400枚もの木製リードがあったけど、今はプラスチックリードが5枚だけだ。リードを削る道具なんかも全部処分しちゃったよ」

Gm、「歴史や伝統を重んじるウィーンフィルがプラスティックリードとは意外です。だってウィーンフィルは今でもウィンナ・オーボエやウィンナ・ホルンを守っているんでしょう?」

S氏、「僕はウィンナ・オーボエの音は好きじゃない。ウィンナ・ホルンは良いけどね。フルートだって昔は木だったけど、今じゃ殆ど金属でしょ?楽器だって時代と共に進化するんだよ」

Gm、「ベーム式のクラリネットについてどう思いますか?」

S氏、「ポール・メイエ、ミシェル・フロスト、リチャード・ストルツマン、シャロン・カム。ベーム式でも素晴らしい奏者は沢山いる。ウィーンのオケには居ないけどね。何より、大事なのは楽器じゃなくて音楽なのさ」

どこまでが本音でどこまでが建前なのか?S氏の堅固なバリアーを突き崩すのは容易ではなかった。

|

|

|

| 2010年10月31日(日) |

| ほんとに~? |

|

| それはマリー・エリザベスのことじゃない? |

フランス革命によって断頭台の露と消えた王妃マリー・アントワネットが、クラリネットを演奏したと聞いて椅子から転げ落ちる程驚いた。「美術と音楽」というレクチャーコンサートでの話。国立西洋美術館の館長さんが、スクリーンに映し出された肖像画と字幕を指して言ったのだから間違いない。あー、俺は一体今まで何をやってきたのだろう!こんな重要な史実も知らなかったなんて!と大ショックを受け、自責の念にかられながら自宅に戻り、早速インターネットで調べてみた。

ところがだ。ウィキペディアにも、マリー・アントワネットは、「作曲家グルックのもとで身につけたハープやクラヴサンなどの演奏を得意とした」とはあるものの、クラリネットのクの字も書かれていない。「マリー・アントワネット」「クラリネット」でググっても韓国製の通販くらいしかヒットしないのだ。少し冷静になって考えると、マリー・アントワネットが本当にクラリネットを吹いたなら、フリードリッヒ大王がフルートを吹いたどころの騒ぎではなく、古今東西のクラ吹きは欣喜雀躍してクラリネット関連の楽譜や書籍に繰り返し大書するに決まっている。これまでに記事のひとつも目にしないはずがないのだ。ひょっとしてクラブサンとのクラ違い?と疑いたくもなるが、マリー・アントワネットは1755年生まれでモーツァルトより1歳年上だから、5、6鍵のクラリネットを吹いたとして時代的に不思議はない。むしろ事実であってほしい。どこかに確かな証拠があることを願っている。 |

|

|

| 2010年10月26日(火) |

| ルンバが来た日 |

|

| まさにベッドの下に侵攻せんとするルンバちゃん |

話題のお掃除ロボット、ルンバをネットで購入した。一番安いモデルだが、これが期待以上によく働く。ぶ厚いUFOのような本体をフル充電すれば、1時間休みなく部屋中を動き回り、ブラシや羽根をせわしなく回転させながら、床や畳はもちろん、カーペットや絨毯からもゴミやホコリを掻き出し吸い取ってくれる。椅子や机の足などに当たるとクルリと方向転換するので放っておいても大丈夫だが、たまに高い段差に乗り上げて亀の子状態になったり、電気コードに絡まれて身動きできなくなったりするから、それとない保護観察は必要である。重さは3.7Kgだから掃除してほしい場所へ運んだり、リモコンで誘導することも可能だ。裏返すとトラクターのように強力な動輪が2個付いている。その音といい動きといい、子供の頃よく作って遊んだタンク(戦車)の模型を思い起こさせる。10cm程の高ささえあれば、どこへでも進入していくので、従来のホース型掃除機が苦手とする机やテーブルの下などは最も得意とするところだ。この日に備えて部屋のベッドに75mmのキャスターを6個取り付けて嵩上げしておいた。さて、どうするだろう?と見ていると、勇敢にも(当然だが)躊躇なくベッドの下に潜り込んで、あちこちぶつかる音を立てながら沢山ホコリを掻き集めて戻ってきた。「えらいえらい、よくやったね!」とルンバちゃんの頭を撫でてやりたくなった。頭をゴシゴシと壁にこすり付けたり、急に気が変わったように方向転換して走り出したりするので、新しいペットでも飼ったかのように感情移入してしまう。ついつい笑ったり話しかけたりしているのだ。さて、今日もルンバちゃんが動き回りやすいようにせっせと部屋を片付けよう。何やってんだか。 |

|

|

| 2010年10月19日(火) |

| 徳用グリース |

|

| 左から、ラ・トロンバ(100g)、ヴァンドレン(4.5g)、ヤマハ(5g) |

クラリネットを組み立てる度に、あちこちコルクグリースを塗るのは面倒なものだ。だが気密を保ち、各ジョイントの嵌合(かんごう)をスムーズにするためには欠かせない作業だ。持ち歩くケースの中なら小型なものが良いが、自宅で使うなら「減り」を気にしないで済む大きなグリースが欲しい。ところが探してみると中々無いのだ。スティック状のものは内容量が5g程度、丸いプラスチック容器でも10gしかない。そこでイシモリに相談すると、「じゃ、修理工場で使っている業務用のグリースを分けてあげましょう」ということになった。それが写真の“LA

TROMBA”という製品。粘度はかなり高いが、ねっとりと良く伸びて使い勝手は良好だ。このグリース、スイス製で、内容量が100gもあるのに価格はたった900円。5gのスティックタイプが500円とすれば9,000円以上もお得!という計算になる。小型容器に小分けして持ち歩くことだって可能だ。さらに名前の通り、金管楽器のスライドグリースとしても使えるらしいが、ま、この恩恵に浴する人は少ないかも。唯一の問題は、匂いがヨーロッパ人好みのかなりきついジンジャー系ということか。 |

|

|

| 2010年10月10日(日) |

| PlayEasy! |

ヴェンツェル(フックス)やオッテンザマー父子が、グラーツ近郊にあるニック・クックマイヤー製マウスピースと、それ専用のプラスティックリードを愛用しているというので、ホルツの守旧派、ドイツ管原理主義者の間で動揺が拡がっている。かく言う私もその一人だが、敵?を知らずして批判はできない。過日イシモリでじっくり試奏してみた。NICKブランドのマウスピースは幾つかあったが、その中から、吹き心地がヘアマン・バーンに最も近いと思われたPlayEasyのBタイプを選んだ。これはヴェンツェルが実際に使用しているモデルだそうである。「気楽に吹きなよ」とはふざけたネーミングのようだが、実は本質をよく表している。

NICKの

|

| 赤や黒の点は一つ一つヒールにマジックで書いてある |

プラスティック・リードには、フェイシングが長いウィーンタイプ用に赤丸1から3まで、フェイシングが短いドイツタイプ用には黒丸1から3まで全6種類ある。ここで注意しなければいけないのは、赤丸は1より3の方が厚いのに、黒丸は逆に3より1の方が厚いこと。つまり厚い順に並べると、左から赤丸・・・、・・、・、黒丸・、・・、・・・となる。まあ、オーストリー人がやることだから大した意味はあるまい。全部のリードを試したが、比較的楽に音が出る黒丸・が気に入った。プラスティック・リードは大昔からあるが、「使えねー」と暫くシカトしていた間に随分と進歩したものだ。

さて、この組み合わせ、PlayEasyの名の通り、簡単にそこそこ良い音が出せる。ベストなケーンに比べればやや単調だが、柔らかく優しい音がする。気になった点はと言えば、スタカートの追随性とダイナミック・レンジがケーンよりやや劣ることくらいだろう。

|

| 1セット3万ちょっとだが別々でも買える |

逆に利点は多い。まず、その日のリードの調子を気にする必要がない。リードを選んだり、調整したりする手間が省ける分、練習に時間を費やせる。湿気による影響も受けないので、「これなら明日インドネシアで演奏会したって大丈夫さ」と言っていたヴェンツェルの言葉も頷ける。また、乱暴に息を吹き込んでもリードミスを誘発しないから、同じ曲を吹いてもスピードが上がるのが嬉しい。広い音程の下降など、こんなに楽でいいのか?と心配になる程である。 これを進歩と呼ぶべきか?堕落と言うべきか?エーラーは元より、木管フルートやガット弦、本革ティンパニーなどが少数派になってしまったように、楽器の進化の過程を振り返ると、人は決まって安楽な方へと流れるので、将来きっとプラスティック・リードが主流となり、クラリネット誕生以来のケーンを使う奏者は、却って珍しがられる日が来るのだろうな。(個人の感想です)。 |

|

|

| 2010年9月30日(木) |

| 45年ぶりの「街の歌」 |

|

| チェロを弾く姿勢も昔の面影そのままのKb君 |

9月の「10日の会」で、ベートーヴェンのクラリネット三重奏曲「街の歌」を久しぶりに演奏した。どのくらい久しぶりかというと、今回チェロを弾いてくれたKb君と、都立S高校管弦楽部(SPO)の室内楽コンパで一緒に演奏して以来、かれこれ45年ぶりなのだから、何とも悠久のスケールである。成績優秀だった彼はストレートでT大へ進み、一流民間企業を経て現在は環境コンサルタントとして自立している。今年5月、SPOのOBを中心に活動している「合奏集団不協和音」という社会人オケを聴きに行き、そこでチェロを弾いていたKb君と再会した。結成9年目を迎えるクラリネットの勉強会、「10日の会」も、クラリネットとピアノのレパートリーはあらかたやりつくしたので、たまには弦が入った曲もよかろうと彼に声を掛けた。2回の合わせの後、Okさんの安定したピアノのサポートを得て、無事全楽章を演奏することができた。チェロとのハモリの部分では、昔の記憶がまざまざと蘇ってくるから不思議なものである。互いに楽器を続けてきたからこその至福の時間だった。 |

|

|

| 2010年9月21日(火) |

| タイムスリップ |

|

| 新旧の路面電車が行き交う広島市の中心部 |

クラフェスin広島に「ホルツの会」の一員として参加。10数年ぶりに訪れた広島市は、街全体がさながら電車の博物館だった。初めて街角に佇む旧式の市電を見た時は、てっきりSLのように保存された飾り物だと思ったが、それに

人々が乗り込み、実際に電車が動き出したのでびっくり仰天。まるで「3丁目の夕日」の世界へタイムスリップしたかのようだ。意識して観察すると、ヨーロッパ風のスタイリッシュなトラムから、昔懐かしいチンチン電車の類まで、色も形も様々な路面電車が、広島市民の足として縦横に走り回っている。ホルツのSs広島支部長の話では、路面電車は、かつて交通の妨げとして廃線も取りざたされたが、運営する広島電鉄は、京都や博多で廃車になった車両を引き取るとともに、新型車両をドイツから輸入したり、独自に開発したりしながら何とか生きながらえてきたらしい。駅はほぼ200mおきにあり、市内150円均一というのもいい。今となっては、時代を先取りした最先端エコ交通都市と胸を張ってよいのではないか。

|

|

| 乗り込んだ電車は偶然にも旧西鉄系だった |

子供の頃、食い入るように見つめた運転席 |

小学校高学年から中学2年まで、北九州の門司から隣の小倉まで、毎日西鉄の市電で通学していた僕は、どうしてもとりわけ古い電車に乗ってみたくなった。停留場で何台かやり過ごした後、かなり古めの電車が来たので乗り込んだ。高い床、狭い車室、油の匂い。う~ん、確かにこんな感じだった。運転席に目をやると、中央にブレーキレバー、左手に変圧器と、これも当時の定石通り。圧搾空気が抜けるプシューという音も懐かしい。だが、僕の記憶にある変圧器のレバーは真鍮製だったし、運転席右手にはハンドブレーキと書かれた大きな鉄のホイールがあったはずだ。車内のプレートは、この電車が元は西鉄の福岡市内電車であり、昭和51年に広電に移籍したことを示していた。終点の広島駅で降りて車体のプレートを読むと、昭和38年製作とあった。親父の転勤で東京に引っ越した翌年だ。この電車は当時の最新型だったのだ。今度来る時まで元気で走っててくれよ。 |

|

|

| 2010年9月15日(水) |

| IKEAに行けや |

|

| 全長160cmの荷物を飲み込むMINIは偉いぞ |

首尾よく娘が使っていた南向きの部屋に引っ越したが、次にどうしても欲しかったのは大きな机だ。大きな机こそは男のロマンである。幅と奥行きがたっぷりとあり、PCやオーディオはもちろん、気に入った小物を並べ、クラリネットの分解・修理位できるような特大の天板が欲しい。書斎机というよりは仕事場、作業台のイメージだ。過日、祖師谷商店街のリサイクルショップで見かけて一目ぼれしたのが、IKEAのLEKSVIK(レクスヴィーク)という6人掛けのダイニングテーブル。奥行きが87cmもあり、幅は159cmだが、さらに両翼を広げると195cmにもなる。シンプルだが細部までデザインされていて、艶消し塗装を施された無垢の木の質感もすばらしい。だが、こんなでかいテーブルがあの狭い部屋に収まるだろうか?それに2階までどうやって運ぶんだ?組み立てだってそう簡単ではあるまい、などと逡巡している内に、そのLEKSVIKは売約済みとなってしまった。そうなると益々欲しくなるのが人情というもの。家から最も近い横浜港北のIKEAショップに行ったのだが、4人掛けはあるものの、6人掛けが見当たらない。店員に尋ねると、「あれは廃番になりました。ここにはもうありませんが、新三郷(しんみさと)のショップにはまだ数台あるようです」と、パソコンを見ながらの答え。新三郷、、、遠すぎる、と一瞬思ったが、翌日MINIを駆って向かったのは言うまでもない。

|

| 両端を拡幅すると2mにもなる堂々のLEKSVIK。大満足だ |

炎天下、首都“最低速”道路を3時間も掛けて着いた新三郷のIKEAショップの倉庫に、LEKSVIKは確かにあった。だが梱包箱は40Kgもある。これを一人で台車に乗せてレジまで持って行くだけでも一苦労だった。さらにこれをMINIの荷室に強引に押し込んだ。段ボール箱の先端が運転席の頭の横まで来て、バックミラーは完全に見えない、左のサイドミラーは、首を傾げれば半分見えるという状態でなんとか家まで辿り着くことができた。途中事故っても全然おかしくなかったが、ひたすら走行車線をのろのろと走るMINIを、他のクルマが敬遠したに違いない。梱包箱を開け、部品をばらばらにして2階に運び上げ、小一時間掛けて組み立てたが、さすがに北欧モダンのがっちりとしたテーブルである。これで4万円は安い。机の上は、ほどなく本やオーディオや小物であふれてしまったが、まだまだ余裕がありそうだ。 |

|

|

| 2010年9月4日(土) |

| ダブルリップ奏法 |

|

| 上唇痛くない?の質問に、「長時間吹くと痛い」と率直な回答 |

新宿ドルチェ楽器でストルツマンのマスタークラスが開催された。ストルツマンは1942年生まれの68歳。バーンスタインのクラリネットソナタが作曲された年だそうである。休憩時間にストルツマンが急に客席に向かって自身のダブルリップ奏法について説明を始めた。氏がその有用性に気付き、ダブルリップ奏法に変えたのは24歳の時だとか。マウスピースを上の歯で固定せず、両唇の間でいわばフロート状態に保てるので、楽器を支えている右手を上げることによって高い音への跳躍時に滑らかなスラーが得られるという。実際にやってみせたが、確かにピアニッシモできれいに上がる。また、見るところヴィブラートも右手の上下運動でかけているようなのだ。誰にもまねができないストルツマンの世界は、やはり氏独自のテクニック開発の賜物なのだろう。驚いたのは氏が使っている楽器。かなり年代物のビュッフェで、割れた箇所にはセロテープが貼ってあり、上下管の連結部は何とバンドエイドで調整してあった。弘法は筆を選ばず。 |

|

|

| 2010年9月1日(水) |

| ファイナルコンサート |

|

| 体育館内は35度を超える猛暑。山上純司先生が指揮する演奏もお客様の拍手も熱かった。 |

毎年、夏の恒例行事となっていた新潟県越後湯沢への演奏旅行が、今年で15回目を迎えたのを機に、今回、石打小学校体育館でファイナルコンサートが開催された。僕は転勤や仕事の関係で、参加できない年もあったが、初回から通算10回位参加しただろうか。虎響のホルンだったNkさんと奥様が15年間、献身的にコーディネートしてくれたおかげで、東京や神奈川のアマオケから参加した多くの演奏家たちと知り合うことができた。思い返せば色々なことがあった。最初の頃は個人のお宅に10人程でおじゃまし、ご近所の人を招いてベートーヴェンのセプテットなどを演奏したが、そのうち会場が狭くなり、お寺の本堂などに場所を移した。参加者は、地元の方々の温かいもてなしと、採れたてのおいしい野菜や魚沼産こしひかりの魅力にとりつかれ、演奏旅行のリピーターとなった。うわさがうわさを呼んで参加者は年々増え続け、団体の名称も、いつしか地元の地名を冠して、「アンサンブルいずみ君沢室内管弦楽団」という立派な名前になった。

|

|

|

| 2010年8月30日(月) |

| てすと |

| PanasonicのW5からDynabookのL35という機種に替えました。横長スクリーンにちょっと違和感があります。 |

|

|

| 2010年8月13日(金) |

| 出張レッスン |

|

出張レッスン第1号は、千葉県市川市に住むベーム歴15年、エーラー歴7年半の女性、Tkさんであった。アマオケと室内楽合奏団で活動しているとのこと。僕は、これからエーラーを始めようとする人か、エーラー初心者を予想していたのだが、意外にも、もうかなりの練達の士からの申し込みである。メールには、ウィーンの音に憧れてエーラーに転向したが、ウィーン系マウスピースでは息が苦しく、現在はドイツ系のSMを使っている。だが最近、音が硬く感じて違和感を覚えている、等々が記されていた。さて僕に教えられる事があるだろうか?僕よりも上手かったらどうしよう?と不安を抱えながら出かけた。今回Tkさんは、大久保にあるイシモリのレッスン室を予約してくれたので、出張と言うより「出前レッスン」と言った方が相応しかったが、最初にメールをくれた時点では、僕が静岡に住んでいると思っていたらしい。Tkさんの楽器は、僕が使っていたのと同じヤマハ・エーラーカスタムのセット。音を聴いてみると、やや細めだが充分ドイツ管らしい音が出ている。「硬い」というのは、むしろ吹く側の感覚なのだろう。何とメタルのリガチャーにパッチなしだったので、できるだけ伸びない細めのヒモを使うこと(リガチャーの場合はGF製)、また、マウスピースの先端から8mm前後に切り込みを入れたパッチを使用することを推奨した。実際に試してもらうと、これだけで随分吹き心地が改善したという。マウスピースは、G3、N1、P+4、ヘアマン・バーンを試奏してもらったが、N1+ホワイトマスターと、ヘアマン・バーン+アドヴァンテージがしっくり来るとのことなのでお貸しした。他に呼吸法等でヘアマン先生から教わったアドヴァイスをお伝えしたが、Tkさんは今までアンブシュアで息を絞り、細い息をリードに当てると教えられ、信じ込んでいたらしい。ベームの常識はエーラーの非常識、百害あって一利なしである。あっという間に2時間が過ぎて、タイムアップ。果たして役に立てたのか心配だったが、後日Tkさんより、「希望の光が見えてわくわくしている。楽器が鳴ってきて、娘のヴァイオリンの弦が共振するようになった」とのメールをもらい、ほっと胸をなでおろした。

|

|

|

| 2010年8月11日(水) |

| ようこそ!ヘアマン先生 |

|

| 石和の庭にて。次はぜひ春か秋に行きましょう! |

ヘアマン先生がヴァカンスで来日されたので、一足先に帰国されていた奥様の美知子さんとともに山梨県の石和(いさわ)にお連れした。とにかく記録的な猛暑の最中だったが、温泉や花火や観光等を楽しんで頂けたようで良かった。

2日間の滞在中、ヘアマン先生は僕の楽器のキイやタンポの調整からミニレッスンまでやって下さり、かたじけない限りであった。先生が「これ結構使えるよ」と言って、わざわざドイツから持参されたアルンドスのボエームというリードは、チップが少し薄いことを除けば確かにアドヴァンテージの音と吹き心地に近かった。もし将来、シュトイヤーが左前になったとしても、これがあれば安心である。また、先生が現在ライトナー&クラウスと開発中の「ウィーン風エーラー」を吹かせて頂いたが、息が自然に入り、音色も実にまろやかでほぼ完成に近いようだ。後はタルだけだそうである。

|

| 人気沸騰中のヘアマン・バーン(左) |

それにしても、ヘアマン先生のマウスピース(仮称ヘアマン・バーン)は評判が良い。ハンブルクの中国人留学生もヘアマン・バーンに転向したそうだし、先生が来日された日、新宿でホルツのMwさんが、先生からお借りしていたヘアマン・バーンを正式に譲り受けたいと申し出た。石和からの帰路、ふじみ野市のStさんがヤマハ銀座店で先生に、マイ・ヘアマン・バーンを何としても入手したいと直訴した。StさんにはG3、N1、P+4と僕がヴィルシャーで造ってもらったヘアマン・バーンの内の1個をお貸ししていたのだが、比較試奏の結果、ヘアマン・バーンが最も気に入ったとのことなのだ。先生によると、ヴィルシャー氏はとにかく忙しい人だから、メールを書いて納期や金額を聞くしかない、とのことだったので、過日僕がメールを書いて送ったのだが、返事はまだない。 |

|

|

| 2010年8月5日(木) |

| オーケストラの少女 |

|

| 映画はモノクロだが、この金髪の?紳士は誰なのでしょう |

ホルツの二次会での話。「この間、オーケストラの少女をレンタルで観たらさー、クラリネットが2人ともドイツ・ベームだったんだよ」。「へー!」というリアクションを期待していたのに、そこにいた数人の会員の頭の周りに?マークが飛び交っている。「ほら、あのストコフスキーが指揮した映画だよ」、というフォローはさらに墓穴を深めてしまった。今の若い世代は、「オーケストラの少女」はおろか、大指揮者レオポルト・ストコフスキーさえ知らないのだ。古きよきアメリカン・ドリームに溢れたこの名画が作られたのは、第2次世界大戦前の1937年。後半、ストコフスキーが常任を務めていたフィラデルフィア管弦楽団がふんだんに映し出される。DVDは画面が鮮明な上にコマ送りも出来るので、クラリネットのシステムも明瞭に分かる。F・ヴリツァーのシュミット・コルベ・システムあたりかも知れない。首席奏者はクリスタルのマッピにメタルのリガチャーだ。フィラデルフィア管といえば、学生時代、ユージン・オーマンディと共に来日した。「展覧会の絵」を聴きに行ったが、あれほど弦楽器がぶんぶんと唸りを立てて鳴ったのを、あれ以来聞いたことがない。倍音が倍音を呼び、ホールが異次元の馥郁たる響きで満たされた。おっと、またオーマンディって誰?と言われそうだが、若い人にとっては「東方神起」の読み方も知らないおじさんの方がよっぽど信じられないに違いない。 |

|

|

| 2010年7月30日(金) |

| おめでとう! |

末の娘が良縁に恵まれ、過日、浅草で結婚式を挙げた。浅草は二人にとって想い出のデート・スポットだそうだが、多くの友人達に囲まれ、ホテルから挙式場がある神社まで、人力車で移動するというユニークな演出もあって大いに盛り上がった。昨年の11月、二人は律儀にも直々に結婚の許諾を得たいと、ハンブルクの家まで訪ねてきた。

|

| 二人の門出を祝って「星に願いを」を演奏 |

シュベリーンという近郊の美しい街を一緒に旅行したのだが、180cmもある彼は、優しい気配りと行動力のある中々の好青年であった。親の前ではめったに見せない楽しげな顔で手をつなぐ娘を見ながら、きっと幸せになってくれるだろうと確信した。これからちょっと寂しくなりますね、と、よく声を掛けられるが、「ええ、まあ」と応えながら、頭の中は娘が使っていた南向きの部屋の改造計画で一杯なのである。

|

|

|

| 2010年7月22日(木) |

| 書くまいと思ったけど(汗)(汗)(汗) |

You might think,but today's hot fish.(いふまいとおもへとけふのあつさかな:詠み人知らず)

|

|

|

| 2010年7月18日(日) |

| R-13半 |

|

|

| 世界85%のプロが使っていると豪語している |

ずらりと並んだR-13の派生モデルは全部イラスト |

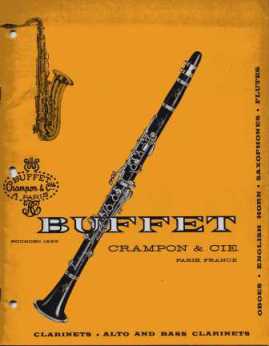

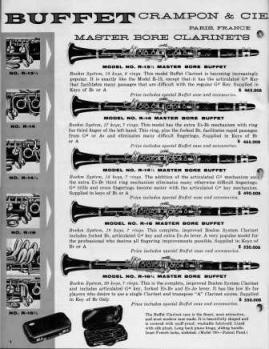

本棚の奥からビュッフェ・クランポンの古いカタログが出てきた。かれこれ50年近くは経っていそうだ。

この中身がとても興味深い。何と、プロフェッショナル・モデルが、R-13のみである。トスカは当たり前だが、RCもフェスティバルもアドヴァンテージも、昔使っていたS1も載ってない。基本のR-13(B♭管ニッケルメッキ)は395ドル、今ならたったの3万5千円だ。当時は1ドル360円。円も強くなったものだ。

さて、そのR-13には、色んな派生モデルがあったらしい。キイにシルバー・メッキを施した、SR-13(450ドル)は分かりやすいが、R-13・1/2(465ドル)をご存知だろうか?この機種は、ルイス・ロッシのように上下管一本取りなのだ。これをサーティーン・ポイント・ファイブと呼んだのか、それともサーティーン・ハーフと呼んだのかは不明。さらに驚いたことには、まだその上に、R-14、R-14・1/2、R-16、R-16・3/4というモデルまである。

R-14は、左手薬指をリングにして、エーラーのように、ハイB♭をクロスフィンガリングで出せるようにしたメカを持つ。R-14・1/2はご想像の通り、その一本取りモデルだが、なぜかG♯トリル・キイも付いてくる。R-16は、さらに左手小指用のA♭/E♭レバーが付くが、なぜか一本取りなのに品番に1/2が付かない。最高額モデルのR-16・3/4(550ドル)は、ローE♭まで出せる所謂フルベームだが、なぜここだけ3/4なのだろう?長たらしく、シックスティーン・スリー・クウォータズとでも呼んだのか?いっそのことR-17とでもすればよいものを。そもそもフランス人に、なぜR-15がないの?というような突っ込みは無粋なのかも知れない。

|

|

|

| 2010年7月7日(水) |

| 七夕 |

|

「昔々、天の川のほとりに美しい機織りの娘が住んでいました。川向こうには勇敢な牛追いの青年が住んでいました。二人は貧乏でしたが、朝から晩まで熱心に働きました。神様は不憫に思い、二人を結婚させました。二人は幸せに暮らしましたが、仲が良い余りに仕事をしなくなりました。神様は大層お怒りになり、二人を再び川の両岸に別ちましたが、年に一度、7月7日の夜だけ会うことをお許しになりました。そこでこの日、日本人は、願いが叶うよう願い事を紙片に書いて竹の枝に結ぶのです」。Colonの宿題より

|

|

|

| 2010年7月6日(火) |

| Ich habe genung? |

|

|

| 聖トーマス教会前の有名なバッハ像 |

祭壇の前に花に飾られた碑銘がある |

今年4月、帰国を前にライプチヒを観光した。シュターツ・オパーでワグナーの歌劇「リエンチ」を鑑賞し、その重厚な舞台とゲヴァントハウス・オーケストラの美しい響きを堪能したが、ライプチヒといえば何を措いてもバッハである。

バッハが眠る聖トーマス教会を参詣した後、向かい側にあるバッハ博物館を訪問した時のこと。バッハの作品年表の中に、カンターター「Ich

habe genung(イヒ ・ハーベ・ゲヌンク)」とあった。

あれ?「われ満ち足れり」ってIch habe genug(イヒ・ハーベ・ゲヌーク)だよね、と、散々迷った挙句、近くにいた監視員のおばちゃんに「もしかして綴り違ってない?」と耳打ちした。すると、「あら、確かにnが余分ね。すぐ直すように言っておくわ」と彼女。「いやー、ドイツ人にドイツ語教えちゃったよー」と、鼻高々で家内に自慢しながら見学していたら、そのおばちゃんが我々を追いかけて来て言った。「バッハの時代にはgenungと言っていたから、あれは間違いじゃないんですって。お陰で私も勉強になったわ」。なーんだ、そうなのか、、、がっかり。

|

| 博物館にはバッハ時代の楽器が展示されている |

あれから3ヶ月。家内がこの顛末を、週一通っているドイツ語学校のクラスで報告したらしい。すると、同じクラスのドイツ哲学が専門という年配男性が、グリム兄弟が編纂した大ドイツ語辞典を調べてきてくれて、確かにバッハが活躍していた頃には、genugはgenungと言われていたと保証してくれたそうだ。何でもその辞典にはgenugだけで10ページにも及ぶ記述があり、その核心部分のコピーも頂いたとのこと。いやはや、すごい人がいるものだ。

僕が「われ満ち足れり」を知ったのは、NHKカルチャー・スクールで礒山雅(いそやま・ただし)先生の「バッハのカンタータを聴く」という講座に通った事があったからだ。その授業で、Ich

habe genugには、「お腹一杯です」という意味もあることを学んだ。以来、これをドイツのレストランでも度々使ったのだが、ヘアマン先生やライナーさんによると、この言葉には、「もう結構、沢山です」というニュアンスも含まれるので、食事に招かれたような時には使わない方が良いとのこと。辞典のコピーをやろうか?というような場合に使うらしい。

|

|

|

| 2010年7月1日(木) |

| オッテンファミリー畏るべし |

ウィーンフィルの首席奏者、エルンスト・オッテンザマー氏による公開クリニックと、2人の息子達を加えたミニ・コンサートがイシモリの地下ホールで行われた。ホルツ緊急召集のせいもあってか、満席の状態。

|

| 兄ダニエル君(右)と弟アンドレアス君(中央)は共に親父譲りのイケメン |

第一部は、音大生ら5人によるオーケストラ・スタディー。ブラームス交響曲第1番第2楽章のソロをA管に持ち替えて吹いた学生に対し、オッテンザマー氏、「ウィーンの伝統では、ここはB管で吹く。その方が最後のスラーが掛かり易いから。第3交響曲第1楽章も同様。持ち替え時間が少ないのと、冷えたA管はピッチが低いからだ。指はちょっとややこしくなるけどね」、とのこと。

ティトスの慈悲や魔弾序曲のソロを吹いた生徒に対しては、「オペラのどういう場面で使われ、何を表現しようとしているかを知らなければ良い演奏は出来ないよ」、とも。御意。

第2部のクリニックは、日本クラリネット界のホープ、Kwさんが、ウェーバーのコンチェルト第1番をピアノ伴奏付きで演奏。ドイツ管っぽい温かい音で見事に演奏した。ここでは演奏に使った版が問題となった。「僕は昔からベールマンが手を加えた版を使っている。その方が華やかだし、ウェーバー自身もそれを認めていたと思うからだ。貴方の版は、カデンツァがベールマンなのに、他の多くの部分がウェーバーのオリジナルなので、ちょっと不自然だと思う」、と、オッテンザマー氏。また、「ソロは、序奏とは逆に、意外にも長い音符で始まり、すごく印象的なのに、なぜか再現されない。だから、聴衆がもう一度聴いていみたいと思うほど、思い入れたっぷりに吹いた方がいい」、とアドヴァイス。

いよいよ第3部は、オッテンザマー父子によるコンサート。長男のダニエル君は、昨年ウィーン国立歌劇場の首席奏者となり、今年のニューイヤー・コンサートでも御馴染み。弟のアンドレアス君は、あろうことか、ベルリンフィルのソロ・クラリネット奏者として契約を交わしたばかりだという。21歳という若さは、かのカール・ライスター以来の記録だそうだからまさに快挙だ。スーパー蛙の子はスーパー蛙であった。

|

| なぜかヴェンツェル氏も闖入して大変な盛り上がりに |

演奏した曲は、フランセ、ドップラー、メンデルスゾーンなど。エルンスト氏は、バスクラやバセットホルンを吹き、息子達の引き立て役に徹していたが、ダニエル君もアンドレアス君もさすが舌を巻く上手さだ。親子ならではのリラックスした雰囲気の中で緊密なアンサンブルを聴かせ会場をうならせた。驚いたのは、全員グラーツのクックマイヤー製プラスチックリードを使っていたこと。マウスピースとセットで3万円程だそうだから、試す価値はありそうだ。

また、アンドレアス君の楽器は、ベルリンフィルの2番奏者、アレキサンダー・バーダー氏と同じ、例のクロンターラー。現在、ベルリンフィル・アカデミーにも一人女性奏者がいるそうだ。「クロンターラー夫妻は、一人ひとりの奏者に合わせて楽器を造るんだよ。僕も彼らの前でハンマーシュミットを吹いて、僕に合った楽器を造ってもらったのさ。それでもハンマーシュミットと同じ価格(7千ユーロ)なんだからすごいよ。え?出来るまで何年待ったかって?はは、僕は特別早くしてもらったけどね」。あー!ずるーい。

さて、この日一番のサプライズは、たまたま来日中だったというベルリンフィルのヴェンツェル・フックス氏が会場に現れたこと。元々シュミードル門下で仲のよいオッテンザマー氏もこれには大喜び。この日、打ち上げが行われた大久保の居酒屋は、間違いなく地球上で一番エーラー度が濃いスポットだったろう。

|

|

|

| 2010年6月21日(月) |

| 期待の星 |

|

| 、堺先生の指揮の下、掛オケ総勢65名は過去最大の聴衆に応えてドヴォ8他を熱演 |

昨日は掛オケの第8回定期演奏会。運営スタッフとして東京から手伝いに行った。会場は例年通り掛川市生涯学習センターだったが、なんだか何時もと様子が違う。梅雨空にもかかわらず、広い駐車場に続々と車が集まってきて、開場30分前の午後1時には、お客様の長蛇の列ができた。そこで5分早く開場したのだが、プログラムを渡せど渡せど、お客様が途切れる事がない。当初、この分じゃプログラムが底を尽くかもね、と笑っていたスタッフの冗談が現実となり、充分余裕をもって刷ったはずの600部が50部も足りなくなる事態に陥った。後日プログラム・データをPDF配信することにして、団員からプログラムを回収し、何とか急場を凌いだが、この日のお客様のお目当ては、郷土掛川の誇り、若手ヴァイオリン奏者の長尾春花さんだったのである。

|

| ブラームスのソナタを聴いてみたい |

春花さんは、2007年の日本音楽コンクールで優勝し、翌年には世界舞台への登竜門、ロン・ティボー国際音楽コンクールでも5位入賞を果たしている。お母様の話では、この時、春花さんは単身パリに乗り込み、ホームステイをしながら、練習時間の制約や、言葉や地理の不案内による数々のハプニングに見舞われたそうだ。5位入賞は、春花さんの強い精神力の証でもある。この日の演奏曲は、ロン・ティボーでも弾いた、ドヴォルザークのヴァイオリン協奏曲イ短調。(この曲が、ブラームスと親交が深かった当時の名ヴァイオリニスト、ヨアヒムの勧めで作曲されたことをプログラム解説で初めて知った)。中学生の頃から一緒に演奏してきた堺先生と掛オケをバックに、春花さんは心から音楽を楽しみ、さすが余裕さえ感じさせる名演を聴かせた。磨き上げられたテクニックによって1音だに疎かにせず、以前よりハッキリものを言うというか、深く曲に共感し、自信を持って表現する姿に成長を感じた。生来の謙虚で飾らない性格と、音楽に向き合う真摯な姿勢こそ彼女の特質に違いない。彼女は現在、東京芸大の3年生。今後は大学院に進みながら、チャンスがあればフランスかドイツに留学したいと夢を膨らます。

きっとその夢は叶えられ、様々な出会いや経験が糧となって、更なる飛躍に繋がることだろう。

|

|

|

| 2010年6月14日(火) |

| カメデス |

|

| ANNニュースより |

亀の甲羅にペンキでカメデスと書いた輩がいたらしく、動物虐待だとニュースで騒いでいる。確かに面白くもないイタズラだが、どの局も動物愛護を気取った調子で非難していて、あるキャスターが「亀の身になってほしい」などとしたり顔でコメントしているのを見ると、それちょっと違うだろ!と言いたくもなる。たった一匹の亀にカメデスと書いた位で何を騒いでいるのだ。ネコデスと書いたならまだしも。全国ネットのテレビ局が競って取り上げるほどのネタでもあるい。マスコミが騒げば騒ぐほど犯人を調子付かせ、類似のイタズラを誘発するだけではないか。そもそも亀にとっては痛くもかゆくも無い話だ(多分)。今日は、市の職員が亀を捕獲しようと網を持って追い掛け回していたが、亀は必死で水に潜って逃げていた。亀にとっては降って湧いたような恐怖に違いない。これこそが虐待だろう。そもそも背中の落書きを消してあげるという発想が人間の思い上がりではないのか?亀に落書きする人間も悪いが、飼い犬の尻尾や耳を切ったり、毛を刈って服を着せたりする愛犬家?の所業の方が、余程悪質な動物虐待だと思うのだが。 |

|

|

| 2010年6月5日(土) |

| 秘蔵写真 |

沖縄のセゲルケ遣いであるIwさん(右端)が、めでたく女児を出産したのは、今からちょうど1年前のことだった。東京のアマオケでコントラバスを演奏するご主人にそっくりの可愛い女の子は、楓音(ふうね)ちゃんと名付けられた。写真は、生後6ヶ月の頃、楓音ちゃんをだっこした途端に大泣きされて困惑するライスター先生。お茶目で人間味溢れる表情が実によろしい。「この子は唄っているんだよ」と言ったとか。マエストロ、カール・ライスターの素顔を捉えた貴重な1枚である。

|

|

|

| 2010年5月31日(月) |

| 夢の一歩 |

埼玉県ふじみ野市に住むStさんは、小学校の校長先生である。ご自身、小学校のオーケストラからクラリネットを初め、一時は著名なプロ奏者について本格的に勉強したそうだが、家庭の事情により音大進学を断念したという。そのStさんが心機一転、20年振りにクラリネットを再開するにあたり、夢だったエーラー式クラリネットに挑戦したいと、僕のHPを見て相談のメールをくれたのは昨年2月のことだった。何度か、海を隔てたメールのやり取りの後、過日直接お会いして決心の固さを確認したのだが、昨日、連れ立って、ある楽器店に赴き、展示品だったというヤマハのカスタム・エーラーYCL-847Ⅱ(A管)を試奏した。

|

| エーラーへの道を歩み始めたStさん |

このモデルは、最盛期のカール・ライスターが使用していた70年代のH・ブリツァーを、忠実にコピーしたものだ。内径や、トーンホールの位置(リングキイがオフセットしていない)、形状など、基本的なスペックは当時と何も変わっていないため、結果として最良のブリツァーを現在に伝えるシーラカンスのような、実に貴重な存在なのである。従って、僕が所有している847(マークⅠ)と、吹き心地や音色は当然ながら非常に良く似ていた。息が無理なく自然に入って行く。ベルの肉厚が薄く軽いからか、押し出しがやや少ないようにも感じるが、その分、包み込むような柔らかさがある。細部の造りも良く、バネにステンレスではなく硬質鋼を使用しているので、タッチ感も極上。木目を生かした塗装も美しい。1時間ほど二人で試奏した結果、Stさんも大変気に入り、特別価格で購入した。とりあえずA管が1本あれば、モーツァルトのコンチェルトとクインテット、ブラームスのトリオとクインテットなど、生涯掛けて取り組むべき作品を吹くことができるのだ。付属のダブルケースを抱えて人込みに消えて行ったStさんの後姿は幸せそうだった。

|

|

|

| 2010年5月21日(金) |

| 今が買い時? |

|

| この先もっと下がるのか?はたまた反発するのか?それが問題だ |

円高ユーロ安が止まらない。新聞によれば、一時8年半振りに1ユーロ110円を割ったという。僕が買ったライトナー&クラウスのB管、320の本体価格は5,605ユーロ(A管も同額)だから、今なら円換算で約61万円。ヤマハのカスタム・エーラー、YCL-857Ⅱの65万を下回った。僕の場合は、EU最終出国地だったコペンハーゲン空港の税関で楽器を見せ。免税書類に許可スタンプをもらい、成田の税関で自己申告して消費税を支払ったが、ドイツ国内の付加価値税19%と、日本の消費税5%を比較すれば、面倒な還付手続きも報われるというものだ。日本の郵便局からドイツの銀行への送金手数料も、2,500円と案外割安である。輸出企業にとっての逆風も、消費者にとっては神風だろう。B管が素晴らしかっただけに、A管も買っちゃえば?という悪魔の囁きが聞こえる。 |

|

|

| 2010年5月14日(金) |

| 新B管 |

|

ヤマハ(左)、L&K(右)。キイの

形状や配置は驚くほど似ている |

ドイツ滞在中に、15年近く使ってきたヤマハのカスタム・エーラー、YCL-857に替わるB管を手に入れたいと思っていた。マークⅡになるまでの857のキイは、ほぼハンドメイドで、アルンドスのオシッヒさんが、Schatz(宝物)と呼ぶほど美しく、楽器の性能にもさほど不満があるわけではないが、あちこちのメッキが剥離してきたし、キイのガタも大きくなってきた。だが、これのオーバーホールに多額の出費をするより、本場ドイツで良いエーラーを探したいという欲求が強かったのだ。昨年12月、ヘアマン先生に同行してノイシュタットのライトナー&クラウスを訪問した際、全モデルを試奏させてもらったが、クラウスさんに、320というモデルが気に入ったと告げると、「じゃ、君がドイツにいる間に1本作ってあげよう。もし気に入らなければ買う必要ないよ」、と約束してくれた。半信半疑で待つこと3ヶ月。その楽器がハンブルクに送られて来たのは、帰国も間近の3月末のことだった。早速ヘアマン先生と品定めを行った結果、これは「買い!」との結論に達した。タッチ感や仕上げの素晴らしさは言うまでもないが、音程も、エーラーの欠点が上手く抑えられている。音は、太くて柔らかいが、芯があり、輪郭がハッキリしている。ヘアマン先生は、更に細部を微調整して下さった後に、「自分のより良い」と仰った。日本に帰ってからも印象は変わらない。合奏の中でも良く溶け合いながら、ここぞという時にはギュイーンと音が出てくる。ヤマハより排気量がひと回り大きいかのようだ。その代わり、手にずしりと重く、吹奏抵抗もより強く感じる。今日、改めて精密に計測した結果、総重量は783g。ヤマハが723gだから60gも重い。外径は、1970年代の最良のブリツァーの忠実なコピーであるヤマハより、0.1mm~0.5mm前後も太いのだ。肉厚も上管の下端で0.3mm厚い。内径は、上管の直管部分が14.63mm。下管が14.65mm。音色から受ける感じとは異なり、かなり細い部類に属すると言えるだろう。特徴的なのは、今まで計測したどのエーラーとも異なり、下管の拡がりが僅かに緩やかに開始する事。素人考えだが、これが音色や音程の改善に寄与しているのかも知れない。先週、ホルツの例会があり、メンバーの間で回し吹きしたが、評判は上々だった。だが、唯一困った問題は、楽器に対して今後一切言い訳できなくなったことだ。

|

|

|

| 2010年5月1日(土) |

| 2年ぶりの掛川 |

|

| MINIの運転席から富士山を望む。いざ静岡へ |

1年間ほっておいたミニに乗って「自由演奏会in磐田市豊田」に参加、ついでに掛川を2年ぶりに訪れた。不在の間、母が時々水を掛けてくれていたミニは、(当然その甲斐なく)バッテリーが放電している上に、ディスクローターは真っ赤に錆びていたが、バッテリーを充電してイグニッションキイを捻ると一発でエンジンが掛かり、ブレーキパッドのゴクンというショックと共に、何事もなかったかのようにスムーズに滑り出した。まるで忠犬ハチ公のようにいじらしいではないか。

例年通り、アミューズ豊田で開かれた自由演奏会は、今年早や6回目。市長や教育長も来場して、すっかり定着した感がある。年に1度の顔なじみも随分増えた。今回のトピックスは、2本のコントラ・ファゴットと、ジュニア金管バンドの参加だろう。いつもながら杉山先生と堺先生の楽しい指導のもと、久し振りに300人の大合奏を満喫した。新B管の調子も上々である。

|

| 今年も管楽器の他にヴァイオリン、オカリナ、ピアニカ等がいた |

翌日、夕方の掛オケ練習見学まで、懐かしの掛川市内をミニで走り回った。駅前広場や「つま恋」は、のどかを絵に描いたようにうららかだったし、「うな専」の美味いうなぎや、「さわやか」のげんこつハンバーグも健在だった。つまり掛川は何もどこも変わっていなかったのである。唯一変わった所と言えば、「ぎょくろ」

のマスターがひげを生やした事と、天井の電球切れが三つに増えていた事位かな?幾つ切れたら取り替えるのか楽しみにしている。

掛オケは6月20日の第6回定期演奏会に向けて練習に拍車が掛かっていた。以前からのメンバーはそのままに、何人もの新メンバーが加わっていたのが嬉しい。曲はドヴォルザーク交響曲第8番(ドボ8)と、同じくドヴォルザークのヴァイオリン協奏曲。ドボコンと言えばチェロが有名だが、ヴァイオリンの方は初めて聴いた。若々しく溌剌とした美しい曲だ。ソリストは、掛川の出身で、3年前の日本音楽コンクールで優勝し、ロン・ティボー国際音楽コンクールでも5位入賞を果たした長尾春花(ながおはるか)さんだから、是非聴きに行きたいと思っている。

|

|

|

| げんこつハンバーグはハンブルクのより美味い |

ぎょくろの12個の電球がとうとう9つに |

定演を控え堺先生の指導にも熱が入る |

|

|

|

| 2010年4月22日(木) |

| 新銀座店 |

新装なったヤマハの銀座店に行った。A管のジョイント・コルクを巻き直してもらうためだ。戦後間もなく、アントニン・レイモンドという世界的建築家が設計したという由緒ある銀座店を取り壊し、3年もの歳月を費やして建てたのだから、さぞかし近代的で便利になったに違いないと期待して行ったが、残念、見事に裏切られた。

まるで人を寄せ付けない高級ブランド店のような建物を入ると、そこには薄暗いレセプションがあるだけで楽器もCDもない。売り場に行くには従来と同数の2基のエレベーターか、幅の狭いエスカレーターで上がるしかないが、そのエスカレーター、なぜか3階までしかなく、4階の管楽器売り場に行くには3階からエレベーターに乗るか、隅っこの階段を使うしかない。更に驚いたことに、エスカレーターは上りのみで下りがないのだ。場末の量販店並みである。

素材、照明、デザイン等はやたら凝っているが、肝心の顧客満足の視点が欠けている。現状では銀ブラついでに気軽に立ち寄ろうという気が起きないだろう。今まで以上に敷居を高くして自ら採算がとりにくい構造に仕上げたかのようだ。新装オープンだというのに各フロアーにお客様が少なかったのも無理からぬ話である。

管楽器のリペアは見事だった。コルクは良質で弾力があり、ちょっときつめにというオーダーにも良く応えてくれた。皆熱心によく働いているだけに、こんな箱物を与えて、やれ売り上げだ、利益だというような経営者がいたら、従業員はたまったものではないだろう。

|

|

|

| 2010年4月14日(水) |

| トーキョーの(半分)ドイツ人 |

ヘアマン先生・美知子さんご夫妻、ライナーさん・英子さんご夫妻に見送られてハンブルク空港を発ち、コペンハーゲン経由で11日、無事成田に到着した。まだ半分ドイツ人の目から見た久々の東京は、、、

|

| 我が家の2階から眺める桜は少し盛りを過ぎていた |

人が:やたら多い。小さい。日本人だらけ。スマート。早足。ハゲた男少ない。女性は穏やかで可愛い(が大根足)。外国人は全く無視されている。

家は:小さい。庭が無い。建て込んでいる。色や形がまちまち。窓辺に花を飾らない。洗濯物が堂々と干してある。

景色は:起伏がある。公園や緑が少ない。桜がきれい。落書き少ない。電柱が景観を損ねている。

駅にて:切符の買い方むづかしい。駅名読めない。ローマ字って何語?Meiji-jinguumae(マイイ・インギュウメ)ってどこのこと?電子改札怖い。

電車にて:なぜ犬や自転車は禁止?駅員が乗客を押し込む。皆不気味に無言、無表情。携帯電話が友達?大人が漫画を読んでる。構内放送がいつも何かを叫んでいる。ドアが勝手に開閉する。ゴミ箱がない。なんで女性専用車両があるの?

レストランにて:ウェイトレスが飛んで来る。座る席を指定される。メニューに写真が付いている。美味しい。ヘルシー。量が少ない。水がただ。客が代金を払いに行く。チップが要らない。また来いとか言う。

自宅は:狭い。隙間風だらけ。バッテリー上がりでマイカー不動。テンがいない(泣。でもなんかやっぱ落ち着く。 |

|

|

| 2010年3月28日(日) |

| 堺先生来宅 |

「掛オケ」創立時から指揮をお願いしている堺武弥先生が、用事でハンブルクに立ち寄られたので久し振りにお会いする事ができた。

コロナーデン通りで2年ぶりに再会した堺先生は、また一段と大きく立派になられたようである。夕方には移動しなければならないとの事だったので、駆け足で州立オペラ、ライスハレ、ブラームス生誕地、ブラームス博物館等をご案内した後、自宅へお招きした。

様々な話題に花が咲いたが、面白かったのはやはり日本人と他国民との国民性の違い。先生は長くハンガリーの主要都市、セゲトのプロオケを指揮していらっしゃるが、毎回リハーサルの30分前には会場入りしているのだそうだ。団員は(無論)リハーサル直前にならないと集まってこない。後々団員と打ち解けて初めて分かった事だそうだが、団員達は、なぜあの指揮者はあんなに早く来ているのだろう?きっと曲を知らないので直前になって勉強しているに違いない、と噂していたとのこと。これには笑ったが、語学学校でも独り授業前に行って教科書を広げていた僕は、先生や他国の生徒から、慌てて宿題をやっている日本人と思われていたのかも知れない。

堺先生は相変わらず世界各国を殺人的スケジュールで飛び回っておられるが、6月からハンブルクで指揮法講習を依頼されたそうだ。4月の自由演奏会と6月の掛オケ定演での再会を約し、ハンブルク中央駅から次なる目的地へ向けてICEに乗り込む先生を見送った。

|

|

|

| 2010年3月26日(金) |

| 春です! |

|

とうとう春が来ました。暖かな日差しと芳しいそよ風に誘われ、暫らくぶりにアルスター川沿いを散歩しました。3ヶ月以上も雪と氷の下でじっと眠っていた草木が一斉に芽吹き、色とりどりの花を無数に咲かせ始める様は譬えようもなく美しく、神々しくさえあります。人々は待ちかねたように、ジョギングやサイクリングを始め、せっせと庭の手入れを行い、愛犬と散歩し、カフェでお茶を飲んでいます。時間がゆったりと流れていて、本当の贅沢って何だろうと考えさせられます。 |

|

|

| 2010年3月24日(水) |

| 検札 |

|

| 車両を乗り換える検札隊。学校の生徒だと見逃してやったりする |

今日Uバーンで珍しく検札があった。ハンブルクに来て1年、検札に遭遇したのはこれで5,6回目だから、2ヶ月に一度遭遇するかしないかの頻度である。背中に「Prufdienst」と書かれた制服を着たHVV(ハー・ファウ・ファウ=地下鉄運営会社)の職員4人が、突然車両に乗り込んで来て、乗客にチケットの提示を求めるのだ。別にやましい事は無いのだが、何度経験しても心臓に宜しくない。僕が持っているC.C.カルテという定期券は、月額34ユーロと安い代わりに乗車区域が限定されていて、更に朝9時前と夕方4時-6時のラッシュアワーには乗車できないのだ。単なるうっかりミスだったとしても言い訳無用。次の駅で降ろされ、40ユーロの罰金を払わなければならない。

ドイツの鉄道は、実に大らかというか前近代的というか、そもそも改札なる物が存在しない。だから誰でも自由に駅のホームから電車に乗ることが出来る。電車を降りて駅を出る際にも何のチェックも無いから無賃乗車が可能である。チケットを買っても買わなくても、めったにチェックしない訳だから、つい邪悪な心が頭をもたげるのが人情。「こんなことでは無賃乗車が横行するではないか」とドイツ人に問うと、「ドイツ人、ウソつかなーい」という答えが帰ってきた。

|

| 外国人は3回で国外退去とか |

だが本当だろうか?確かに今まで捕まっているのは移民や旅行者が多いようだったが、今日ホームで反則切符を切られていたのはドイツ人らしき女性だった。40人位乗っていた車両にたった1人だから案外少ないとも言えるが、検札隊は1駅ごとに車両を移動するから、前後の車両に注意を払っていれば検札が来る前に降りてしまう事だってできるのだ。何時どこで検札をやるかを熟知している不正常習者は相当いるのではないかと推測するのだが、今さら自動改札システムを導入するには莫大な費用と、頑迷な?ドイツ人顧客の理解と協力を必要とするから、誰も旧来のシステムに手を付けられないというのが本音だろう。 |

|

|

| 2010年3月20日(土) |

| ベンツ |

|

| ずらりと並んだベンツの客待ちタクシー |

ベンツといえば日本では高級乗用車のイメージが強いが、ハンブルクで生活してみてちょっとイメージが変わった。ドイツのタクシーにジーゼルエンジンを積んだベンツが多いことは知っていたが、乗合バスやトラック、商用バン、救急車や消防車までもが皆ベンツなのだ。ゴミ収集車にも麗々しくベンツのシンボルマークである「スリー・ポインテッド・スター」が付いている見た時、僕のベンツに対するイメージ・チェンジは完了した。

そう、ベンツは日本のトヨタや日産と同じく、四輪なら何でも造るドイツの総合自動車メーカーなのだ。

オートバイと乗用車しか造らないBMW(ベー・エム・ヴェー)とは対照的だ。

先日はSバーンのレールの上をベンツが走っていた。軌道車と呼ぶのだろうか、これには鉄の車輪と共にタイヤも装備されていた。ドイツでは、ベンツであることは「頑丈」、「長持ち」と同義のようである。

|

|

| 2010年3月19日(金) |

| 春が来た? |

|

| 陽気に誘われて家の近所を散歩する人たち |

昨日までの寒さがウソのように晴れ渡り、久し振りに春を思わせる陽気だった。日中の気温は18℃まで上がり、気が付けば、いつの間にか道路の雪や氷はすっかり姿を消している。長い冬の間、家の中に篭っていたご老人達も、寄り添いながらゆっくりと外を歩き出した。まだ肌寒いのに早速カフェのテラス席でお茶をする人も多い。公園のベンチでコートを着たまま日向ぼっこをしている人も随分見かけた。今年は30年ぶりの寒さだったそうだから、皆さん、陽の光を待ちわびていたのだろう。

にわかに、1年前ハンブルクへ来た頃の浮き立つような気分を想い起こした。だが油断は禁物。10日ほど前にも同じような日和があったが、朝カーテンを開けると目を疑うことに一夜にして一面の銀世界に逆戻りしていた。

この朝、思わぬ人からうれしい電話を頂いた。「掛オケ」の堺武弥先生である。今ハンガリーのセゲトに来ているが、27日にハンブルクに用事があるので会いましょう、と仰る。ハンブルクにいる間に合ってよかった! |

|

|

| 2010年3月4日(木) |

| ヘンゲルブロックの挑戦 |

|

NDRのコンサートでシューマンの交響曲第4番を初稿版で聴くことができた。シューマン亡き後、この初稿の出版を巡って、未亡人であるクララとブラームスの仲が一時険悪になったという曰くつき曲である。ブラームスはこの初稿を高く評価して勝手に?出版の労を取ったが、クララは夫が後に手を加えた改訂稿こそ価値ある遺産だと考えたのかも知れない。昔、「虎響」の定演で改訂版を吹いたことがあったが、厚い雲に覆われたような陰鬱で小規模な曲だったという記憶しかない。当時、なぜ第3番「ライン」のような輝かしい曲の後に、こんなどんよりと聴き栄えのしない曲を書いたのかと思い調べたら、4番というのは出版順に付けられた番号で、作曲順では2番目の若書きなのである(クララ22歳への誕生日プレゼント)。

|

| 今年はシューマン生誕200年 |

この日の指揮はドホナーニの後任、来年からNDR主席指揮者に就任する若い(と言っても51歳)トマス・ヘンゲルブロックだった。 経歴からして古楽の専門家というイメージが強いが、この日も指揮台も指揮棒も使わず、ハイドンの交響曲第56番ハ長調という、めったに演奏されない曲を面白く聴かせた。何とトランペットとホルンはナチュラルを使用したのである。ヴァントやドホナーニの時代には全く考えられない事だ。シューマンも同様だったが、更に驚いたことには、木管楽器を山台から降ろし、最前列、つまり指揮者の真ん前に並べたのだ。初稿版の薄い響きと、これら楽器配列の効果で、管楽器に割り当てられたソロが明瞭に聴き取れるようになり、あたかも厚手のコートを脱いだような軽快感と立体感が現出した。改訂版では削除されたトランペットのファンファーレが鳴ったり、バルブのないナチュラル・ホルンならではの鼻をつまんだようなユニゾンが響いた時には客席が一瞬ざわめいた。楽団員は終始溌剌と演奏していて、これらの新機軸を心から楽しんでいるように見えた。聴衆もヘンゲルブロックによってNDRに新風が吹き込まれることを期待し応援するかのように、何度も何度も、この新しいマエストロをステージに呼び出していた。

|

|

|

| 2010年2月28日(日) |

| テレジア・ミサ |

|

| 演奏終了後拍手に答えるハンブルク・カメラータ・オーケストラ。ハイドンを見直した美しい曲だった |

感動的な演奏だった。指揮者もソリストも合唱もオーケストラも熱かった。美しいメロディーと合唱に包まれ、吹きながら何度も胸を締め付けられる思いがした。ブラボーと拍手がこだまする中、ヘアマン先生が右ひざを叩いて「よかったよ」という合図を下さった。音色も音程もよくハモっていた。何より先生から1人前のエーラー吹きと認めて頂けたことが嬉しかった。

|

| 聴きに来てくれた皆様ありがとうございました! |

前日のゲネプロにはコロンのシュテフィー先生が、演奏会当日にはハンブルクで知り合った日本人の方々や東京ゲーテの同級生も聴きに来てくれた。皆さん喜んで頂けたようでよかった。ハンブルクに来て以来、多くの人々の支えによってここまでやってこれたことを改めて実感し、深く感謝した夜だった。

|

|

|

|

| 2010年2月25日(木) |

| 駅張りポスター |

今日フールス・ビュッテル駅ホームの掲示板に、あさっての演奏会のポスターが貼られているのを発見した。これを見ると、ハイドンの「テレジア・ミサ」がドカンと真ん中に書かれていて、どうやらこれがメイン・プロらしい。そうなのか、今回はバッハのカンターターもあるし、ツェルターとかいう人のヴィオラ協奏曲もやるそうだから少しは気がらくだと思っていたのだが、、、。

チケットの売れ行きもよいそうだ。明日のゲネプロでよいリードが見つかりますように。 |

|

|

| 2010年2月23日(火) |

| 灰色がかったクラリネット五重奏曲? |

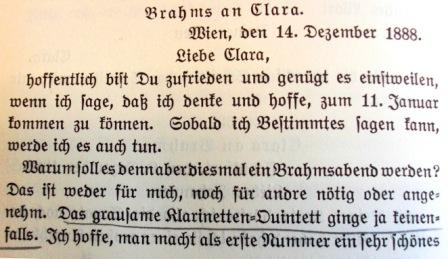

ブラームス作品を論じた日本の有名な音楽書の中にこんな一節があり、ずっと気になっていた。

<<もっとも、ブラームスがクラリネット五重奏曲を書こうという気になったのは、このときが初めてではなくて、すでに1888年末のクララ・シューマンへの手紙に、ホ短調の「灰色がかったクラリネット五重奏曲」のことが記されている。しかしもちろん、これは陽の光を見るにはいたらなかった。そいうことで、これがのちのクラリネット五重奏曲と具体的にどのような関係にあるのかは明らかではない。>>

この本の筆者は1891年にブラームスはミュールフェルトと出会ったという認識だから、「何もミュールフェルトに出会ったからじゃなくて、もっと以前からブラームスはクラリネット五重奏曲を書くつもりだったんだよ」と言いたいのだろう。だが、ブラームスは1881年からマイニンゲン宮廷楽団を度々訪れ、ヨーロッパ各地を一緒に演奏旅行までして、とっくにミュールフェルトを知っていた訳だから、ブラームスが「あの優秀な青年(ミュールフェルト)のために、(モーツァルトのような、或いはモーツァルトを凌ぐ)クラリネット五重奏曲を書いてやろう」という野望を持っていたとして何の不思議もない。この「灰色がかったクラリネット五重奏曲」こそ、1891年に完成したあの「クラリネット五重奏曲ロ短調作品115」の原型だったに違いない。

|

| 問題の箇所には誰かによって下線が引かれていた |

それにしても「灰色がかった」とはどういう意味だろう?短調でちょっと暗いということか?それとも色彩が乏しいということか?そもそも自分の曲をそんな風に表現するだろうか?これまで灰色がかったどころか灰色の曲だって山ほど書いているのに、、、。

そこで、「1888年末のクララ・シューマンへの手紙」を探してみた。12月14日、ウィーンからクララに宛てた手紙の中にそれはあった。二人は年明けに開催される室内楽演奏会(ブラームス・アーベント)で演奏されるべき曲目を論じているのだ。

Das grausame Klarinetten-Quintett ginge ja keinenfalls.

クラリネット五重奏に付けられた形容詞grausam(グラウザーム)はgrau(灰色:グレー)から来てはいるが、残酷な、恐ろしい、という意味で、そこから転じてvery

badという意味なのだ。灰色がかった、灰色っぽい、にはgraulichまたはgraulichというれっきとした別の形容詞がある。だからブラームスの文意は、「あのひどいクラリネット五重奏曲は全く不適当です」ということになる。ドイツ語の先生はじめ3人のドイツ人に確認したから、「灰色がかった」は誤訳と言われてもしかたがないだろう。それがどれほどひどい曲だったのか、それとも単にブラームスらしい自虐的な謙遜の表現だったのか、今となっては知るすべはない。

|

|

|

| 2010年2月18日(木) |

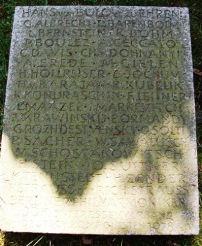

| ハンス・フォン・ビューローのお墓 |

|

| オールスドルフ墓地の奥に静かに佇むビューローの墓石 |

家があるフールス・ビュッテル駅から街に向って2つ目の駅オールスドルフには、ヨーロッパ最大と言われる広大な墓地があり、ここにブラームスの生涯を語る時必ず名が挙がる名指揮者ハンス・フォン・ビューローが葬られている。ビューローは、リストに目を掛けられた程優秀なピアニストだったが、職業指揮者の先駆けでもあり、ミュールフェルトが在籍していたマイニンゲン宮廷楽団の指揮者を経て1887年にベルリンフィルの初代首席指揮者に就任した。ブラームスの作品を積極的に指揮して世の中に知らしめた功績は大きいが、リストの娘コジマを娶ったものの、ワグナーに寝取られてしまった(ちょっと情けない)男としても名を馳せている。ワグナーには頭が上がらなくても、オーケストラ団員や聴衆に対してはかなり高圧的だったようで、楽団員に暗譜で演奏させたり、演奏前に聴衆に向って長々と講釈を垂れたりしたようだ。

|

| 指揮者名を読むだけでタイムスリップする |

一方数々の名言も残していて、バッハの平均律を「旧約聖書」、ベートーヴェンのピアノソナタを「新約聖書」、バッハ、ベートーヴェン、ブラームスを「ドイツの3大B」、ベートーヴェンの第7交響曲を「舞踏の神化」、ブラームスの第1交響曲を「ベートーヴェンの第10番」、ブラームス第2交響曲を「ブラームスの田園」等と命名し、本質を見抜く洞察力を発揮している。僕が一番好きなエピソードは、マーラーが交響曲第2番「復活」の第1楽章をピアノでビューローに弾いて聴かせたところ、「これが音楽だとしたら私には音楽が分からないことになる」と言ったというものだ(よくぞ言った!)。

もっとも後年マーラーは、ハンブルクのミヒャエル教会で行われたビューローの葬儀で、クロプシュトックというドイツの詩人が書いた「復活賛歌」を聴き、その歌詞を改作して「復活」の最終第5楽章を完成させたという。結果として最期に手を貸した?わけだから人生とは皮肉なものである。

さて、ビューローのお墓参りは今回が2回目。昨年4月に発見した際には訪れる人もいないのか、手入れが全くされていない様子だったので、今回は柄の長いブラシを持参して枯葉や蜘蛛の巣を払って綺麗に掃除した。今は雪の下だが、墓前には1978年に設置された大きな石版がある。「ハンス・フォン・ビューローに敬意を込めて」と彫られた下に、当時の有名な指揮者の名前が刻まれている。以下列記すると、アルブレヒト、バレンボイム、ブーレーズ、チェッカート、デイヴィス、ドホナーニ、エレーデ、ギーレン、ホルライザー、ヨッフム、カラヤン、クーベリック、コンドラシン、ライトナー、マゼール、マルケヴィッチ、ムラヴィンスキー、オーマンディ、ロジェストヴィンスキー、ショルティ、ザッヒャー、サヴァリッシュ、Mショスタコーヴィッチ、シュタイン、スイートナー、テンシュテット、ゼンダー。懐かしい名前ばかりだが、どういう基準で選ばれたのか、当時まだ存命中だったはずのベームや(カルロス)クライバー、ヴァントの名前はない。因みにオールスドルフ墓地には、ブラームスの姉エリーゼや、2番目の母クリスティアーネも眠っている。 |

|

|

| 2010年2月8日(月) |

| ファミリーコンサート |

|

| 演奏後フッケさん(左)の奥様から赤いバラをプレゼントされる。ラムケさん(右)はNDRのピアニスト |

チェロのフッケさん宅でファミリーコンサートを行った。フッケさんはお医者さんで、Hoheneichenという高級住宅街の大きな家に奥様と2人で住んでいらっしゃる。フッケさんはピアノのラムケさんの主治医(Hausarzt)だそうだ。当初は、3家族だけのプライベートなコンサートという話だったが、フッケさんご夫妻がご近所やご友人を20人も動員して、グランドピアノが置いてある大きな居間は超満員。家中のあらゆる椅子やソファーを総動員しても足りず、階段に座っているお客様もいた。日本の名折れになってはならじと妙な緊張が走る。

演奏に先立ち、フッケさんが僕と家内と、一緒に聴きに来てくれたハンブルク在住の日本女性Hr嬢を紹介してくださった。

まず最初に僕がブラームスのクラリネット・ソナタ第1番」の第1楽章を、次にフッケさんがフォーレ「エレジー」を、ラムケさんと共に演奏した。フッケさんの相当高価そうなフランス製のチェロはやたらに良い音がする。

|

| グランドピアノが小さく見えるほど広い居間でパーティー |

メインプログラムであるブラームスのクラリネット3重奏曲は、8回も練習した成果が随所に表れてかなり良い出来だった。拍手喝采で、演奏後沢山のお客様から言葉を掛けて頂いたが、こちらの方は皆さん褒め上手である。

その後開かれたパーティーで、美味しいポテト料理や茹でソーセージをご馳走になりながら、近くに座ったおじさんと話が弾んだ。話の様子から学校の先生らしいが、クラシックギターを弾くそうだ。ハンブルクに来た訳を話すと、「アマチュアなのにドイツまでクラリネットの勉強に来るなんて、何事も究めたがる日本人以外にあり得ないね」と言う。それに対してHr嬢がやおら、「Doch!(そんな事ないわ!)」と反論した。彼女のスペイン人の彼は、以前日本の大学に留学していた頃から、古武道や手裏剣等の「忍術」にハマっていて、現在も2ヶ月間の休暇を取って日本に修行に行っているのだとか。それを聞いたドイツの先生に、「そりゃ、どっちもVerruckt(まともじゃない)だよ」と言われ、これには二人とも反論できなかった。 |

|

|

| 2010年2月6日(土) |

| 雪かき |

|

| 氷の厚みは10cm近くあるので女性にはかなりの重労働 |

最近は朝、寒暖計が0℃を示していると、今日は温ったかいんだー、と思うようになった。人間はすぐに慣れる動物である。2月に入ってさすがに陽射しも強くなり辺りの景色も少しずつ明るさを増してきた。今日は日中3℃。あちこちの家から、雪かき専用の平たいシャベルを手にした家人が出てきて、融けて緩んだ家の前の氷を取り払い始めた。普段、歩道の雪には滑り止めの砂やおがくずが撒かれているのだが、凍っていた表面が融け出すとその効果も半減して非常に滑りやすくなり、子供やご老人には危険極まりないのだ。歩行者の安全に配慮して何と親切でご苦労な、と思っていたのだが、聞くところによるとドイツでは、雪かきを怠って家の前で人が滑って怪我をすると、その家の責任になるのだとか。不注意で転ぶ方が悪いと思うのだが、日本にもそんな法令があっただろうか?もっとも、そういう場合に備えて保険に入っている家も多いのだそうだ。その土地に相応しいビジネスというものがあるものだ。

今日街中を歩いていたら、突然目の前に大きな雪の塊がドスンと落ちてきてびっくり仰天した。見上げると、屋根に積もっていた雪が融けて高い建物の際からせり出している。通行人に笑われてしまったが、この時期、建物の壁から離れて歩くものらしい。雪国に住んだ経験がない僕には新鮮な事だらけである。 |

|

|

| 2010年2月1日(月) |

| ハンブルクのアマオケ |

|

| 教会は残響が長く音が丸いので心地よい |

ある楽器店のショーウィンドウに小さなコンサート案内が貼ってあった。Sinfonie Orchester Eppendorfという団体が、バッハの「2本のヴァイオリンの為の協奏曲」やブラームスの「交響曲第4番」他を演奏するらしい。入場無料と書いてあるからアマチュア・オーケストラなのだろうが、エッペンドルフはハンブルクの高級住宅街として知られていて、東京で言えば青山のような地域だ。どんなレベルでどんな様子のアマオケなのか興味津々、早速この青山交響楽団を聴きに出かけた。

日本のアマオケと同じ所もあれば違う所も色々あった。同じ所は、ヴィオラやコントラバスが不足していること(ブラ4ではトラを入れていた)。弦楽器の後ろのプルトはかなり怪しい。延びる所、遅れる所、急ぐ所は日本とほぼ一緒。バッハの第1楽章が終わったらちらほらと拍手が来た(ソロ2人はハンブルク音大卒業生)。

|

| 熱演した管楽器セクション。クラはもちろんエーラー式 |

違う所は、演奏会場が教会であること(500人の満席状態。傾斜がないので後ろに座るとオケが全然見えない)。演奏前から演奏者とお客さんが客席のあちこちで談笑している。演奏者の服装が徹底していない(共通しているのは上下黒だけ。棒タイ、蝶ネク、白シャツ、黒シャツ、中には帽子を被っている人も)。コンサート開始

|

| 子供が販売のお手伝い |

前にホルンの団長さん?が長々と挨拶する(ドイツ人は演説好き)。管楽器セクションは各パート1人しかいない。(フルートやクラリネットがたった2人なんて!日本じゃ絶対あり得ない)。管楽器が目一杯大きな音で吹く(不思議にそれでバランスが取れている)。休憩時間になるとロビーでゼクト(発砲ワイン:3ユーロ)やオレンジジュース(2ユーロ)や水(1.5ユーロ)を販売する(こっちでは水も立派な商品)。コンサート終了後、子供がヴァイオリンのケースを開けて出口に立っている(5ユーロ札や10ユーロ札が沢山)。何だかとても地域の人々から愛され、応援されている感じが伝わってきてちょっと羨ましかった。 |

|

|

| 2010年1月28日(木) |

| 来た、見た、滑った |

|

|

| 毎日同じ墨絵のような庭の景色 |

マイナス17度を示す寒暖計 |

朝起きてシャッターを開け、窓から外を見ると、もう1ヶ月以上同じモノトーンの景色だ。雪は降ったり止んだりで、大して積もるわけではないが、長らくまともに太陽を拝んでいない。部屋の中は温かいから、どの程度の防寒対策をして外出すべきか分からない。そこで毎朝、軒下の椅子の上に置いた寒暖計を見るのが日課になっている。年初来、-3℃前後を指していたが、ここ数日急に冷え込んできて、昨日何と-17℃を記録した。自己ベスト(ワースト?)である。

|

| 多くのハンブルガーが待ちわびていた湖上スケート |

とうとうアルスター湖に厚い氷が張って、人が滑っているという噂を聞きつけ、学校帰りに確認に行った。居るわ居るわ、大人も子供も、犬までも、おっかなびっくり湖の上に降りて歩いている。早くもスケート靴を持ち込んで滑っている人も多い。皆心なしか浮き浮きしているように見える。アルスター湖でスケートが出来るのは、意外なことに10数年ぶりなのだそうだ。

Gmも生まれて初めて湖の上を歩いたり滑ってみたりしたが、大勢の人がいるせいで気が大きくなり、不思議と不安感がない。遠くを見るとまだ氷が厚く張っていない場所もあって、赤と白の危険を知らせるロープが張られていたが、ここは何事も自己責任の社会なのだ。

ハンブルクに長く住んでいる人に、あなたは雪や氷が見れて良い年に来ましたね、と言われたが、過日、クラリネット協会の会報に寄せた原稿に、「ハンブルクは冬もせいぜいマイナス5度位にしかならない」などと書いて送ってしまった僕は、内心忸怩たる思いがしている。 |

|

|

| 2010年1月23日(土) |

| ついに見つけた |

|

| 暫らく研究所通いが続きそうだ |

以前からどうしても確認したいものがあった。ブラームスがマイニンゲンでミュールフェルトの演奏を聴き、クララに書き送った手紙だ。一体そこにはどのような表現がなされているのか?日本語、或いは英語に訳された文章では、言葉の選択一つで違った印象を与えかねない。ドイツ語を少し齧った現在ならば、原文の意味を多少なりとも正確に理解できるはず。

ブラームスとクララの書簡集全2巻は、長い間絶版になっているけれど、ハンブルク大学の音楽学研究所(

Musikwissenschaftliches Institut )の図書室にそれは所蔵されていた。

1891年3月17日、ブラームスがクララに宛てた手紙にはこう書かれていた。...man

kann nicht schoner Klarinette blasen, als es der hiesige Herr Muhlfeld

tut.

直訳すれば、「人は当地のミュールフェルト氏がするよりも、より美しいクラリネットを吹くことはできない」、つまり、「誰も当地のミュールフェルト氏より美しくクラリネットを吹くことはできません」ということだ。spielen(演奏する)ではなく、blasen(管楽器を吹く)という動詞が使われている。結局、巷間伝わっているものと大差は無かったが、やっと腑に落ちたように得心した。

前後を読むと、この演奏会でミュールフェルトが吹いたのは、(ウェーバーの)ヘ短調の協奏曲、つまりは第1番だったこと、他にもブラームスの交響曲やハイドン(の主題による)変奏曲他が演奏されたことが分かる。それをブラームスは、いかにも彼らしく接続法第Ⅱ式を使ってこんな風に書いている。「もしあなた(クララ)がこの演奏会にいらしていたなら、ブラームスの交響曲とハイドン変奏曲を除いて、とても美しいヘ短調の協奏曲を聴くことができたでしょうに」。ブラームスをその気にさせたのはウェーバーだったのだ。 |

|

|

| 2010年1月17日(日) |

| ゲズントハイト! |

|

ドイツへやって来た外国人が真っ先に覚えるドイツ語の一つに「ゲズントハイト(Gesundheit)」がある。こっちでは誰かがくしゃみをすると必ず近くの人が「ゲズントハイト!」と声を掛けるからだ。「大丈夫?気をつけてね」くらいの意味なのだが、もし語学学校の授業中にくしゃみをすれば、先生からは勿論のこと、最低でも3箇所からのゲズントハイト攻撃に晒されることとなる。親子、夫婦、知人友人同士ならまだしも、先日地下鉄で、あかの他人に言うのを目撃した。ある駅から乗ってきた黒人男性が席に座るやくしゃみをすると、前に座っていたドイツ人の青年が「ゲズントハイト!」と言ったのだ。男性は「ダンケ」と応じ、青年は何事も無かったかのように読んでいた本に目を落とした。どうやらドイツでは他人がくしゃみをしているのに何も言わないのは、思いやりのない人間と思われるようなのだ。それ以来Gmは「ゲズントハイト!」をきっかけにドイツ人から話し掛けられないように、電車の中ではくしゃみをぐっとこらえることにしている。

|

|

|

| 2010年1月4日(月) |

| 慌しかった年末年始 |

|

| 夕闇迫るエルベ河の幻想的な風景。林立するクレーンが怪獣に見える |

クリスマスから今日まで何と時間が早く経ったことか。

12月25日(金):マリエンヌ教会にて朝8時からテレジア・ミサのゲネプロ。10時本番。ハンブルク最大のカトリック・ミサで、大司教他10人の司教が集まったとか。感動。イタリアン・レストランにて打ち上げ。

26日(土):ヴァイオリン教師Tsさん宅訪問。ハンブルク港の遊歩道を散策。夜景が絶景。美味しい手作り餃子をご馳走になりグリュー・ヴァインで乾杯。若き大進さんや尊敬するシェリングの秘蔵ビデオを鑑賞。

27日(日):ヘアマン先生のレッスン、26回目。いよいよモツコン始まる。新MPの具合良好もスケールはnoch

mals(再度次回)。中国からの音大生が入門。

29日(火):Akさん夫妻宅訪問。ドイツ人のご主人と愛娘Krさんは日本語堪能。部屋の広さと4階からの眺望に絶句。元YAMAHAの同僚、Drさん夫妻と再会。初体験のラクレットに舌鼓を打つ。

30日(水):ホルツMwさんとご母堂、ロンドン経由でハンブルク到着。濃霧による遅延で迎えに行けず。

|

| 無数の破裂音と火薬の匂いが立ち込め戦場のようだった |

31日(木):ニコライ教会のジルベスター・コンサート。曲はなぜか「真夏の夜の夢」「メンコン」と「イタリア」。ヘアマン先生の音最高。終演後Mwさんを誘ってアルスター湖畔のカウントダウン花火を見物。ドイツ人が危険だから行くなと言った理由が身に染みて解る。

2010年1月1日(金):Mwさん母娘を自宅に招待。お雑煮を食べた後、市内観光の予定がお喋りに花が咲き翌日に延期。

1月2日(土):寒い。Mwさんをブラームス博物館、ミヒャエル教会、ハンブルク港へ案内。マーラー・フェチでもあるMwさん教会内にマーラーの記念プレートを発見して大喜び。夕方、ヘアマン先生夫妻とライナーさん夫妻を自宅に招いて新年会。家内が腕をふるって寿司、天ぷら、そばサラダ等作る。先生より2/27、2度目のオンステージの話あり。有難き幸せ。またもや舞い上がる。

|

| レッスンは何時になく和やかな雰囲気 |

1月3日(日):ひょんな経緯でMwさんがヘアマン先生のレッスンを受けることに。場所はもちろん何時もの説教部屋。Mwさんは紙上レッスンの熱心な読者だが、実際にレッスンを受けてみると仕掛けや奏法で目から鱗が何枚も落ちた様子。先生はMwさんの伝シュミードル所有ハンマー・シュミットにかなり関心を持たれたようで、中音B♭のピッチが異常に高かったのを分解修理して直してしまった。僕はそんなサービスを受けたことはない。

中座してラムケさん宅に赴く。ブラームスのクラリネット・トリオの3度目の合わせ。完成度も高まってきたため、2/7チェロDr.フッケさん宅にてプライベートなコンサートを開催する事を決定。

練習後、お茶とブレーメンのフルーツケーキをご馳走になる。

そして、今日4日(月):コロン新学期始まる。憂鬱。

|

|

|